シェアハウスで実現する国際支援の新モデル「優しい循環」とは

シェアハウスで生まれる優しい循環の仕組み

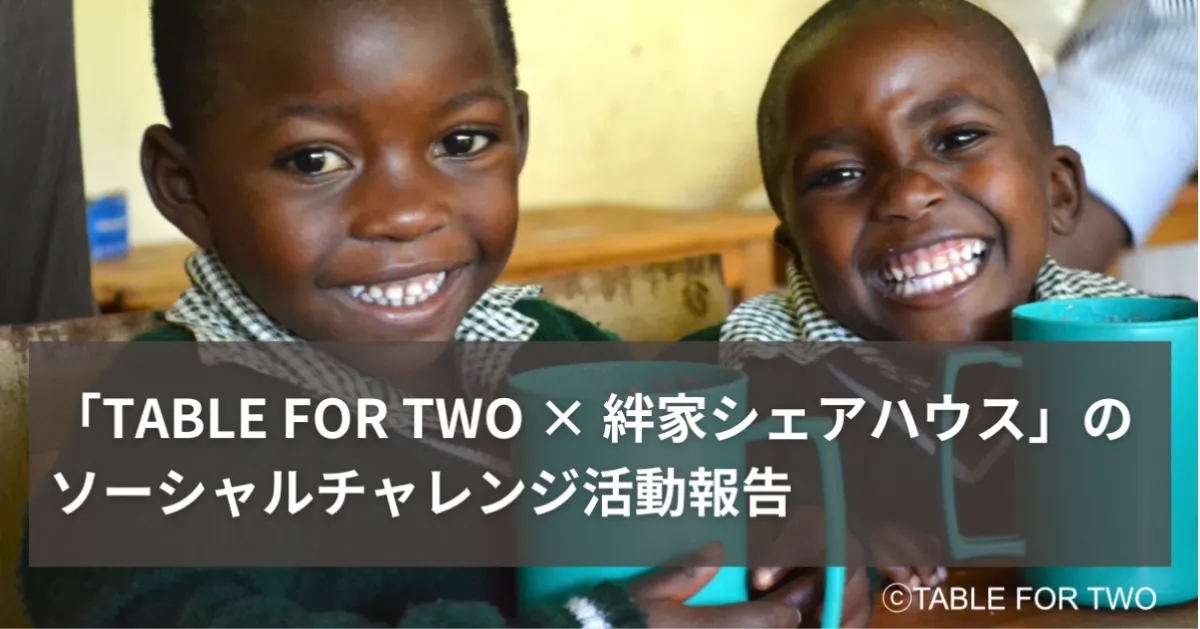

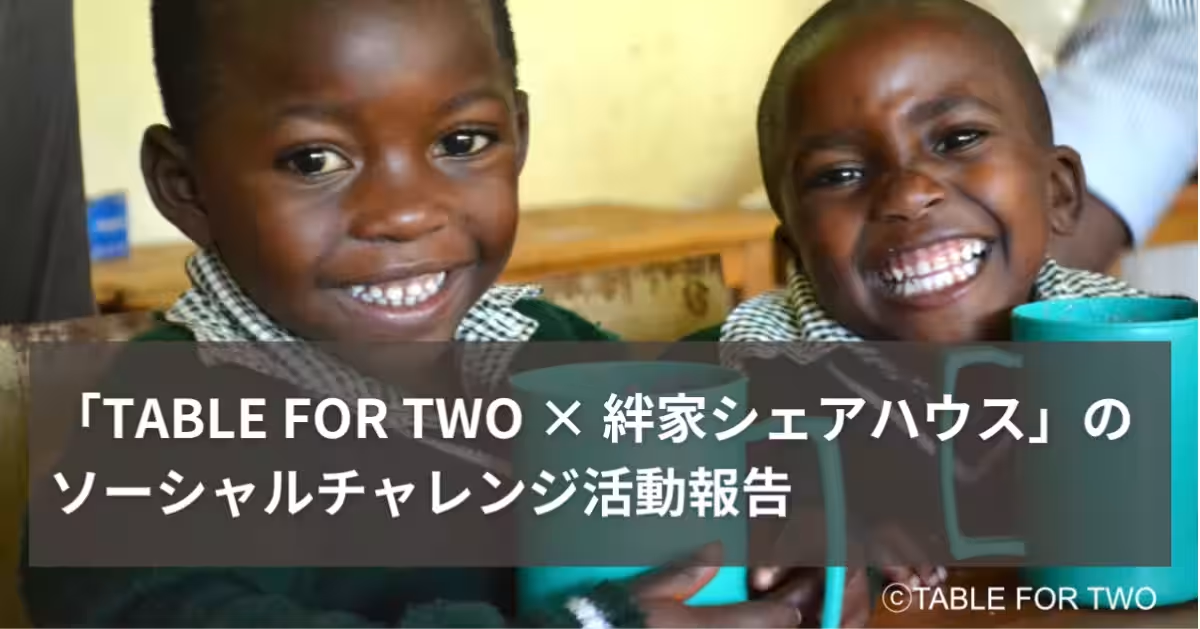

全国に展開するコミュニティ型シェアハウスを運営する株式会社絆家が、国際支援活動を通じて社会的な課題に立ち向かっています。特に注目されるのは、NPO法人TABLE FOR TWO International(TFT)との協業で始まった「食卓を囲むたび、世界の子どもの未来を支える」プロジェクトです。この取り組みは2022年10月からスタートし、現在までに7,238食もの学校給食を世界の子どもたちへ届けてきました。

コロナ禍における社会的課題

日本では高齢化や単身世帯の増加が影響し、地域のつながりが弱くなってきています。その中で、10代から20代の若者3人に1人が「相談できる人がいない」と答える状況が浮き彫りになり、孤独や孤立が問題視されています。一方、世界では紛争や物価上昇が原因で、飢餓や栄養不均衡が深刻な状況です。これらの背景から、「日常生活の中で人とつながりながら支援ができるモデル」が求められています。

ごはん会を通じた国際支援の仕組み

絆家のシェアハウスでは、住民が自主的に「シェアごはん会」という共に食卓を囲む文化を持っています。このごはん会への参加者1名につき、20円が自動的にTFTに寄付され、そのお金でアフリカやアジアの子どもたちに給食として届けられる仕組みがつくられています。例えば、20人が参加すれば、20食分を提供することになり、参加者全員が誰かの助けとなるのです。「自分たちの楽しい時間が、他の誰かの支えになる」という意識が、住民の間で根付いています。

効果と意義

この取り組みは、住民同士のつながりを強化しながら、国際支援に貢献するというダブルの効果を生んでいます。絆家のプロジェクトは、住民のコミュニティを活用した持続可能な支援モデルとして注目され、TFTが主催する「TABLE FOR TWOアワード2023」ではアイデア部門大賞を受賞しました。

絆家が目指す未来

絆家は「ともに、暮らす、それ以上」をモットーに、人と人、そして社会とつながる場所を目指しています。そのために、良い習慣を育むプログラムやコミュニティ作りを学ぶ学校、シェアハウス留学など、さまざまな取り組みを展開しています。

今後の展望

絆家は、今後もシェアハウスを「住まい」から「社会のハブ」へと進化させ、地域や若者、外国人をつなぐ共生コミュニティの形成を目指しています。そして、優しい行動の連鎖を全国へ広げていく意欲を示しています。小さな“やさしい循環”を暮らしの中から生み出し続けることで、地域社会に貢献していくことを、今後も掲げていきます。シェアハウスでのごはん会に参加し、その循環の一部になりませんか?

まとめ

シェアハウスでの共同生活を通じて、個々が支え合いながら世界へも目を向けているこの取り組み。住まいの中で、コミュニティや国際支援につながる新しい生活の形を、ぜひ体験してみてはいかがでしょうか。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。