2025年を見据えたデジタル人材育成の重要性と今後の展望

2025年を見据えたデジタル人材育成の重要性と今後の展望

2025年は、政府が提唱する『AI戦略2019』や『DXレポート』において重要な目標年とされています。日本企業は、急速なテクノロジーの進化に直面しており、それに対応するためのデジタル人材の育成が急務です。この問題は、特に2025年の崖と呼ばれる経済損失のリスクを孕んでいます。何らかの対策を講じなければ、日本経済は最大12兆円の損失を被る可能性があるのです。

デジタル人材不足の現状

現状、日本においてはデジタル人材が深刻に不足しています。特に、生成AIやデジタルトランスフォーメーション(DX)の進化が加速する中で、エンジニアだけでなく、さまざまな職種のビジネスパーソンが新たな知識やスキルを習得することが求められています。これは、一部の企業だけでなく、全体の経済を支えるためには不可欠な課題です。需要の高まりに対し、供給が追いついていないことで日本企業の競争力が損なわれる恐れがあります。

特集1:デジタル人材の育成に向けた取組み

特集1では、日本企業が抱えるDXの課題を分析し、新たに必要な人材育成のアプローチを探ります。パーソルイノベーション株式会社の柿内秀賢氏は、「現場を熟知した社員がDX推進の旗振り役になることが不可欠」と述べ、ビジネスアーキテクトの育成が急務とされる状況を強調しています。彼によると、全社的なDX推進にはCDOなどの役職が組織を再デザインすることが鍵となります。

また、千葉工業大学の鴻巣努氏は、「人間工学」の視点から、サービス利用者の深い理解がDXの成功に寄与することを指摘しています。彼は、プロジェクトマネジメントと人間工学を組み合わせた新たなアプローチが必要であると述べています。

特集2:テクノロジーが創る次世代の教育

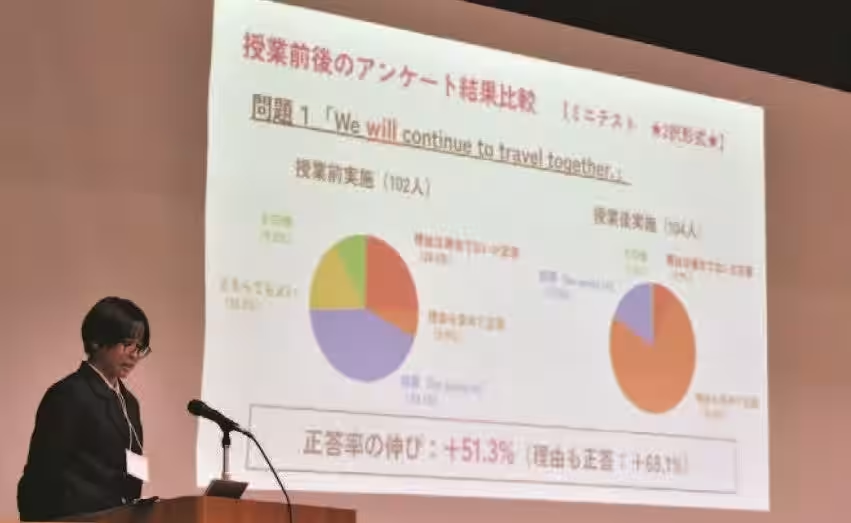

次世代の教育において、我々はどのようなアプローチを取るべきでしょうか。『月刊先端教育』では、GIGAスクール構想を背景にした1人1台端末の有効活用や、生成AIの進展に伴う教育の変革についても考察しています。教育機関は、ICT機器を活用した探究学習や、対話型教育アプリによる学びを進めています。

金沢工業大学の西川紀子氏は、探究学習におけるICT機器の活用支援について話し、対話型教育アプリの導入によって子どもたちのコミュニケーション能力が向上することを目指しています。また、立命館大学のシンジュヒョン氏は、学びと遊びを融合させたシリアスゲームの可能性にも言及しています。

岡山県の教育イノベーション

地域の教育改革として、岡山県では「夢育」プログラムなどが注目されています。教育委員会の中村正芳氏は、「誰一人取り残されない教育」を実現するための取り組みを語り、多様な教育機会を提供する努力が進められています。岡山大学では、地域と地球の「ありたい未来」の共創に向けた教育研究が進行中で、教育のイノベーションが地域と連携しながら展開されています。

私たちが目指す未来

『月刊先端教育』は、テクノロジーの進化と人材育成の重要性を強調し、今後の教育の在り方を提案します。リスキリングやデジタルリテラシーの重要性を多角的に捉えながら、変革に対抗するための具体的なビジョンと実践を提示しています。教育環境が進化する中、私たちもまた柔軟に学びを続け、未来の社会を構築していくことが求められています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。