ビタミンD不足と食事の質の関係を明らかにした新研究

ビタミンD不足と食事の質の関連性

日本における食事の質とビタミンD濃度に関する新たな研究結果が発表されました。本研究は、株式会社明治と国立長寿医療研究センターが協力し、明治栄養プロファイリングシステム(Meiji NPS)を用いて行われたものです。特に、この研究は日本人におけるビタミンD不足の深刻さを示す重要な知見を提供しています。

1. 研究概要

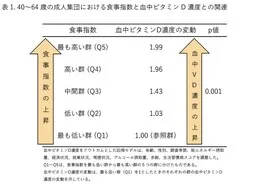

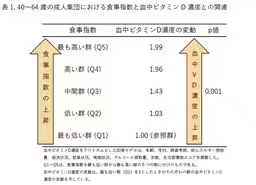

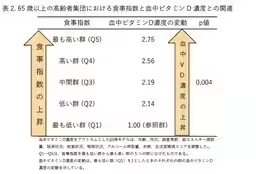

この大規模な研究は、日本国内の成人および高齢者を対象として、食事の質と血中ビタミンD濃度の関連を調査しました。対象となったのは、愛知県に居住する2,145名。彼らの3日間にわたる食事記録を基に、Meiji NPSを使用して食事の質を評価しました。評価結果は、食事の質が高いほど、血中ビタミンD濃度も高くなることを示しています。

日本人において、ビタミンDが不足している人の割合は非常に高く、成人では74.2%、高齢者では60.5%に達しています。このことは、栄養不良や健康問題のリスクを高める要因とされています。

2. 研究の意義

本研究の最大の意義は、日本における食事の質とビタミンD濃度との関連が初めて大規模に検証された点です。食事の質がビタミンDの不足を改善する可能性は、日本人の健康促進に向けた有力な戦略となり得ます。さらに、この研究結果は、食事の質を向上させることが生活習慣病やフレイル(虚弱)の予防いかに寄与するかを示す基盤ともなるでしょう。

3. 実際の食事改善に向けて

食事の質を改善するためには、栄養価の高い食品を意識して取り入れることが重要です。Meiji NPSを活用し、個々の食事の質を評価し、日々の食生活を見直す手段を提供することが求められています。例えば、魚、卵、乳製品など、ビタミンDを多く含む食品を積極的に取り入れることが考えられます。

4. 今後の研究と展望

今後は、食事の質と血中ビタミンD濃度に関するさらなる多角的な研究が期待されます。特に、異なる年齢層や生活習慣の違いによる影響についても詳しい分析が求められるでしょう。このような研究が進むことで、日本人特有の健康課題の解決に向けた具体的な施策が生まれることが期待されています。

5. 最後に

明治栄養プロファイリングシステムは、日本人の食習慣と健康課題を考慮して設計された重要なツールです。今後、さらなる研究と実践を通じて、その効果と信頼性を高めていくことが、私たちの健康経営の一環となるでしょう。人々が健康で幸せな生活を送るためには、食事の質を見直すことが不可欠です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。