Leachが日本ソフトウェア科学会で生成AIエージェントの実践方法を紹介

日本ソフトウェア科学会 第42回大会におけるLeachの講義

株式会社Leachは、東京で開催された日本ソフトウェア科学会の第42回大会で、代表取締役の冨永拓也が講師として登壇しました。このチュートリアルでは、最新の生成AIエージェントを用いたWebサービス開発の方法について詳しく解説し、多くの参加者の関心を集めました。

講義のテーマと内容

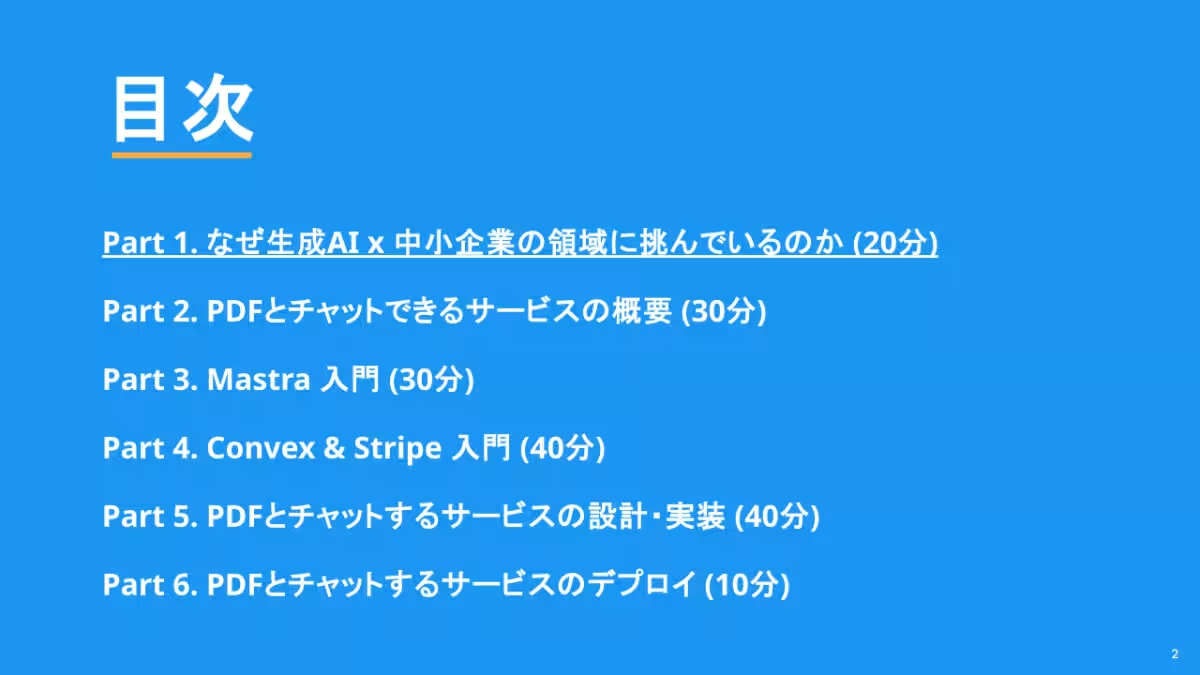

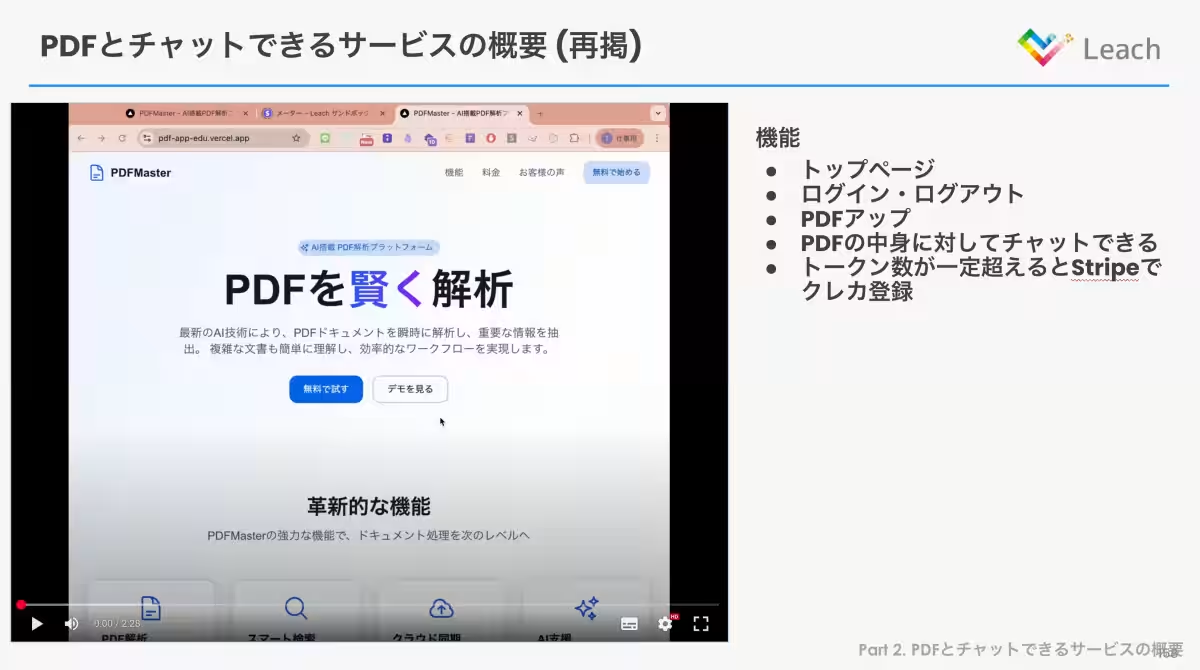

今回の講義のテーマは、「Next.js×Mastra×Convex×Stripeで作る、”PDFとチャットするサービス”」です。生成AIエージェントの技術を活用し、PDFからの文字起こしやマークダウンへの変換、さらにはトークン連動課金の仕組みなど、多岐にわたる内容が盛り込まれました。

主なトピック

- - PDFからMarkdownへの文字起こし: この手法により、業務効率が大幅に向上します。

- - RAG(Retrieval-Augmented Generation)による情報引き出し: 効率的な情報処理が可能になります。

- - CI/CDを活用した即時公開: 迅速なサービス提供が実現します。

なぜ生成AIが必要なのか

生成AIは、特に中小企業において業務を自動化し、生産性を向上させる知恵を提供します。このチュートリアルでは、現場で発生する書類作業の非効率性を改善するための具体的な戦略が示されました。特に、利用者はPDFファイルを簡単に扱えるようになり、チャット形式でこれらの文書と対話することで、業務の負担を軽減できる点が説明されました。

Mastraの導入

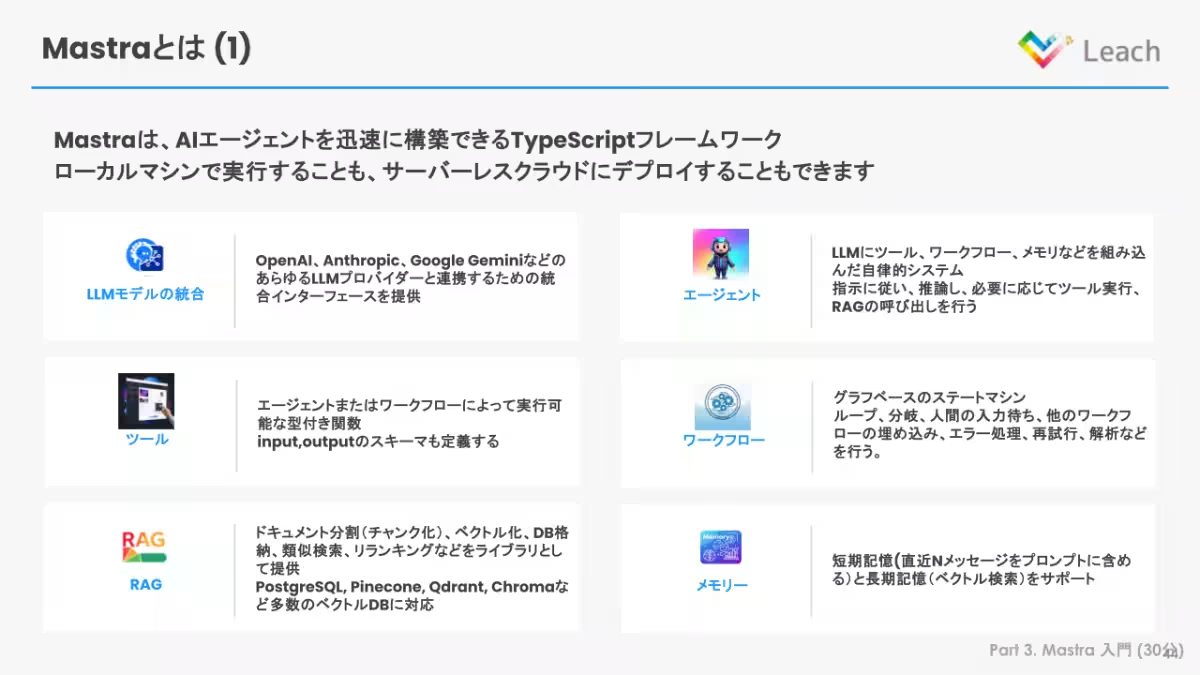

Mastraは、生成AIエージェントを活用したフレームワークで、その機能は多岐にわたります。参加者はこのツールを使ってエージェントの設計や実装を体験し、実際にサービスを提供する流れを学ぶことができました。

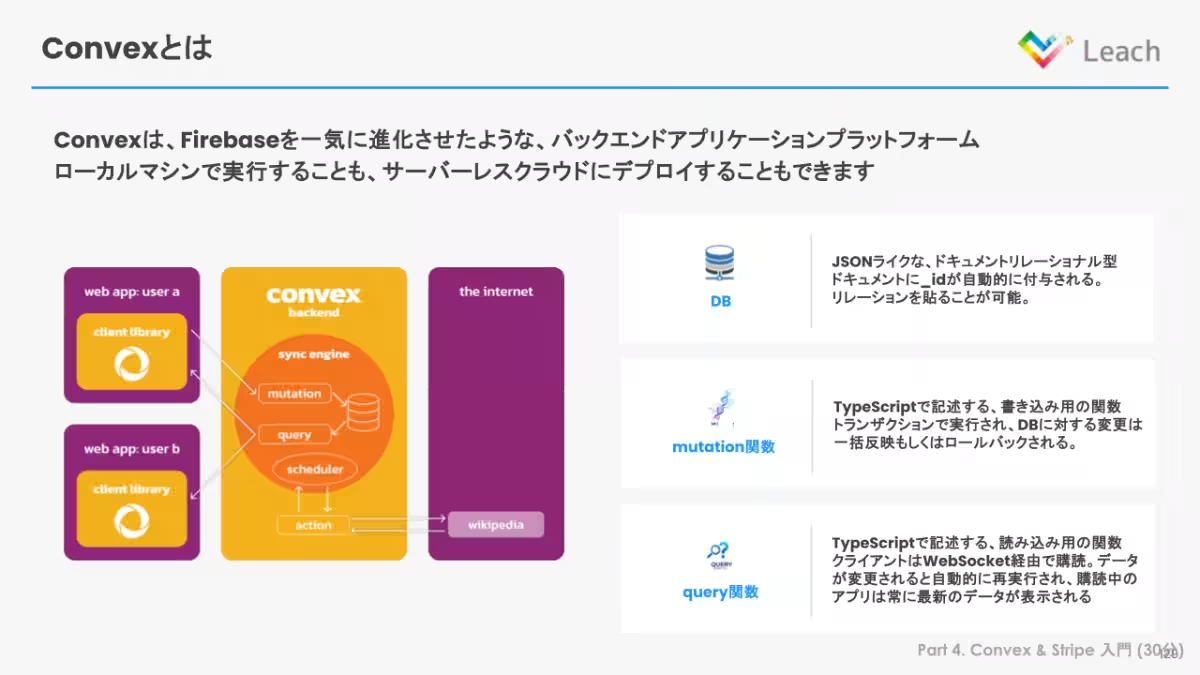

ConvexとStripeの活用

ConvexとStripeを利用することで、課金システムも取り入れつつ、効率的なデータベース設計が可能になります。これにより、ユーザーの利用頻度に応じてトークン課金が行える仕組みを実現しました。

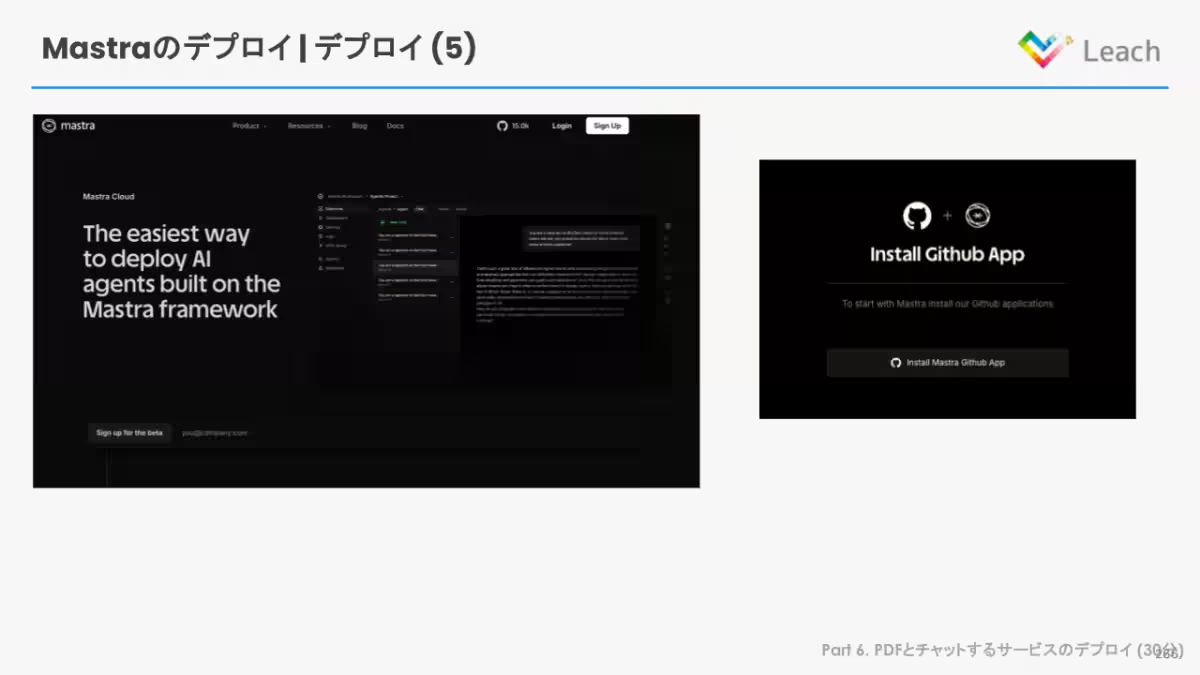

デプロイと未来への展望

Mastra CloudやVercelを利用したデプロイの方法も紹介され、参加者からは「すぐにでも実践できそう」という声が聞かれました。冨永氏は、今後の目標として日本から世界基準のプロダクトを生み出したいと語り、生成AIエージェントを活用したサービスの普及を目指しています。

日本ソフトウェア科学会について

日本ソフトウェア科学会は、計算機ソフトウェア分野の研究と学術文化の発展を支援することを目的とした団体です。学術的な会合や研究会を開催し、多くの研究者や技術者が集まっています。

株式会社Leachについて

2024年に設立された株式会社Leachは、生成AIの前処理BPOや、書類作業特化型のAIエージェントを提供しています。研究で培った経験をもとに、業務の効率化を図る革新的なサービスを展開しています。代表の冨永氏はエンジニアとして多くの実績を持ち、「Japan as No.1を取り戻す」というミッションのもと、中小企業へのAIの浸透を目指して日々努力しています。

その姿勢は、日本の技術者としての誇りを反映しており、生成AIを駆使して新たなビジネスの創造を促進することにつながるでしょう。

今後も、Leachの動きから目が離せません!

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。