震災を乗り越えた能登高校生、国際舞台でアプリ発表への挑戦

能登の高校生たちが世界へ!震災復興を経た挑戦

能登半島の震災から生まれた意欲ある高校生たちが、非常に注目される国際舞台に立つことになりました。石川県立羽咋高等学校の二名の生徒が、2025年7月にアメリカ・マサチューセッツ州で開催される「MIT AI & Education Summit」に参加し、自ら開発したアプリを披露する機会を得ました。この取り組みは、株式会社IRODORIと一般社団法人 北陸SDGs総合研究所の合同プロジェクトとして進行しています。

国際教育イベントについて

MIT AI & Education Summitは、教育におけるAIの利用をテーマにした国際的なイベントで、各国の教育関係者や研究者が集まり、最先端のプロジェクトや取り組みが紹介されます。このイベントでの発表は、若者が自身のアイデアを internationalenな視野で広げる貴重な機会となるのです。

地域・震災から生まれた新しい学び

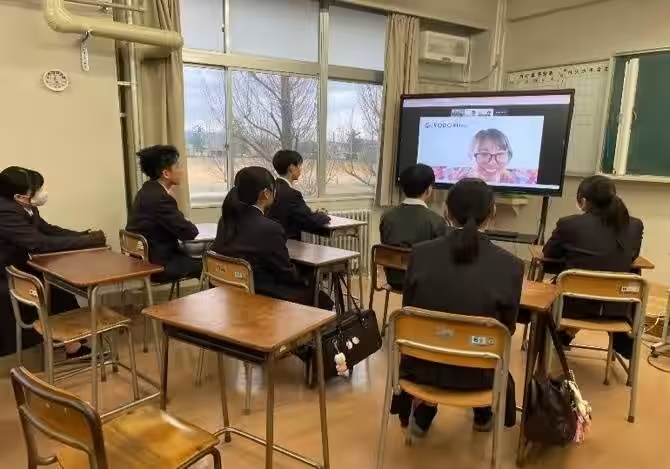

令和6年に発生した能登半島地震は、地域の教育活動に多大な影響を与えました。この状況を受け、羽咋高校では「ワガママLab」という探究学習プログラムが導入され、地域課題に対する取り組みを進めています。このプログラムは、「たったひとりのワガママが、社会を動かす」をコンセプトにし、地域の具体的な問題を解決するアプリ開発を行ってきました。生徒たちは、震災を経た経験を元に、地域の人々の困りごとを自らの課題として捉え、アプリ開発に挑んでいます。

生徒たちのアプリ開発プロセス

2025年初めに、プログラムに参加した生徒たちは、自らのアイデアに基づいてアプリを開発しました。その中のひとつは、震災時に観光客が安全に避難できるための情報提供アプリです。こうした取り組みは、生徒たちに「地域の課題を自分ごととして捉える」という視点を養い、テクノロジーを活かして実際の問題解決に貢献する力を育んでいます。

プレゼンテーションの準備

選ばれた生徒たちは、MITでの発表に向けて、アプリのブラッシュアップや英語のプレゼンテーション指導を受けています。具体的には、医療情報を共有するアプリや、家族での旅行計画を立てるアプリが開発されています。これらのアプリは、震災を経て生まれた困りごとに基づいており、それぞれの生徒が体験したエピソードが色濃く反映されています。

今後の活動と期待

今後、アプリ開発や実証実験、そして最終的な成果発表に向けての準備が進められます。また、地域社会との関わりを深めながら、彼らの成長を見守ることが期待されます。このプロジェクトを通して、東京近郊に住む若者たちにも、地域との結びつきを再認識させ、次世代を担う人材の育成につながることが望まれます。

この取り組みが徐々に広がりを見せ、羽咋市だけでなく、日本全体の地域課題に取り組む生徒たちの姿が、国内外で注目されることを待ち望んでいます。彼らの挑戦は、被災地における新たな教育の形を示すものとなるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。