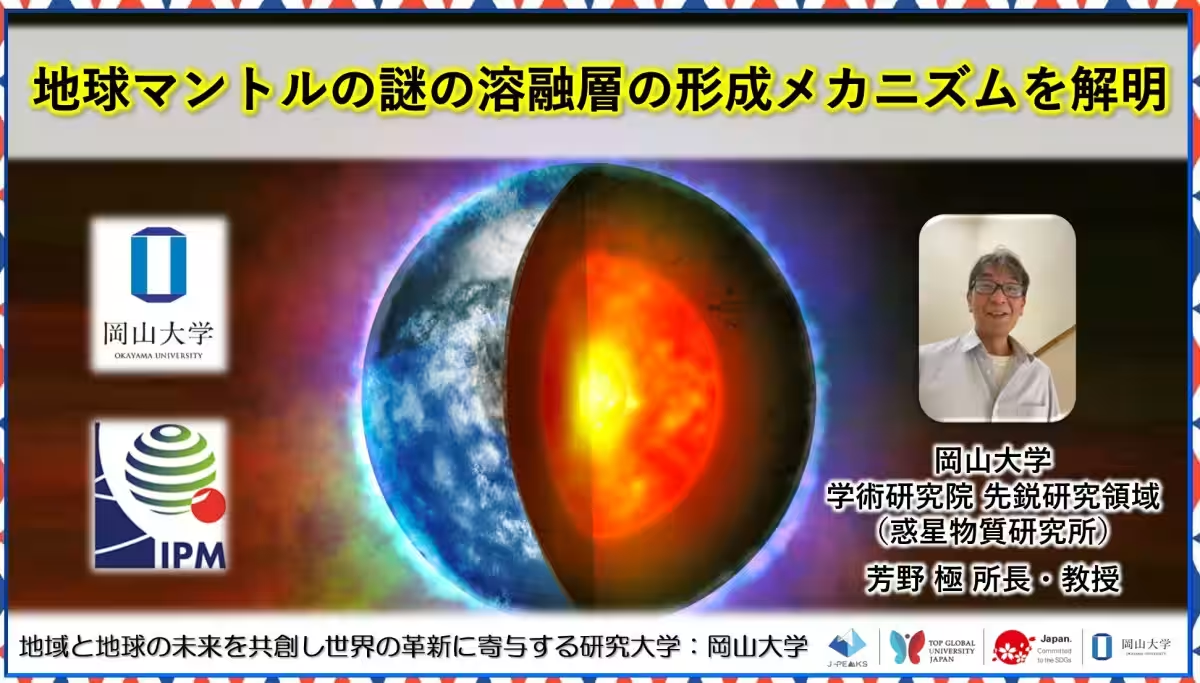

岡山大学が解明!地球マントルの謎の溶融層の形成過程

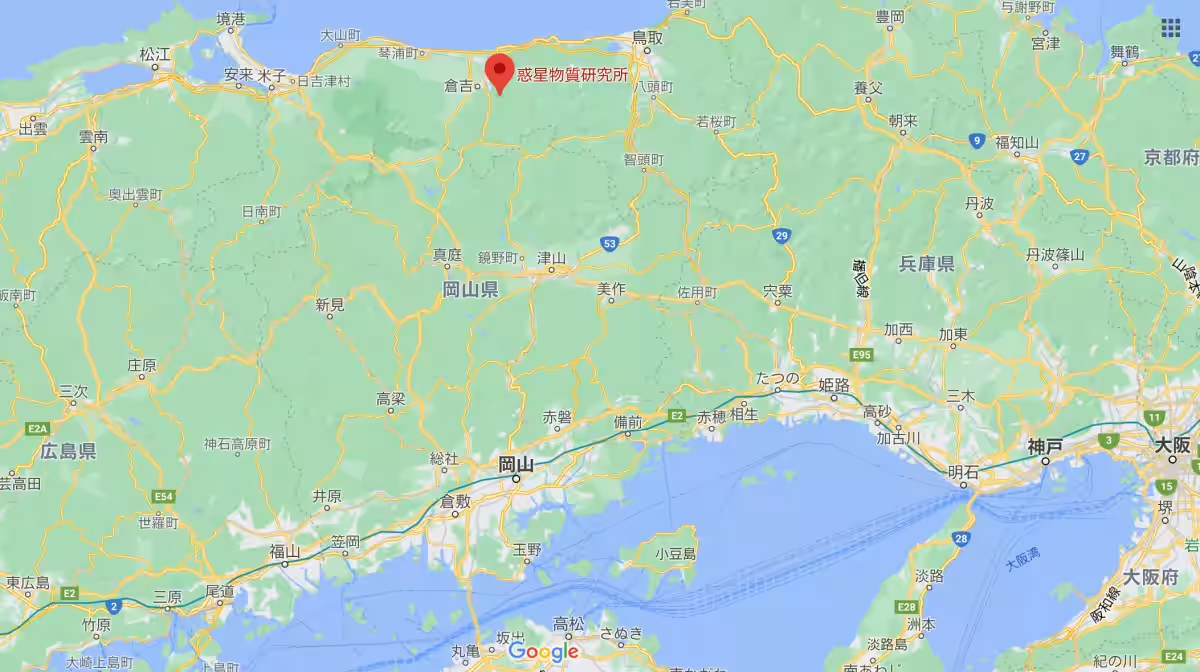

岡山大学惑星物質研究所と高輝度光科学研究センターが共同で行った地球マントルの研究が、国際的に注目を集めています。この研究では、410kmの深さにある不連続面に存在する二重の低速度層の形成のメカニズムが解明され、地球内部の科学的理解に大きな進展がありました。

この研究チームは、岡山大学の芳野極教授を中心に、さまざまな国から集まった専門家で構成されています。特に、日本とイギリス、フランス、アメリカの研究者が協力し、地球マントル内の物質の粘性を測定するために高圧下での実験を行いました。研究は2025年4月4日付けのNature Communications誌に掲載され、幅広い関心を呼んでいます。

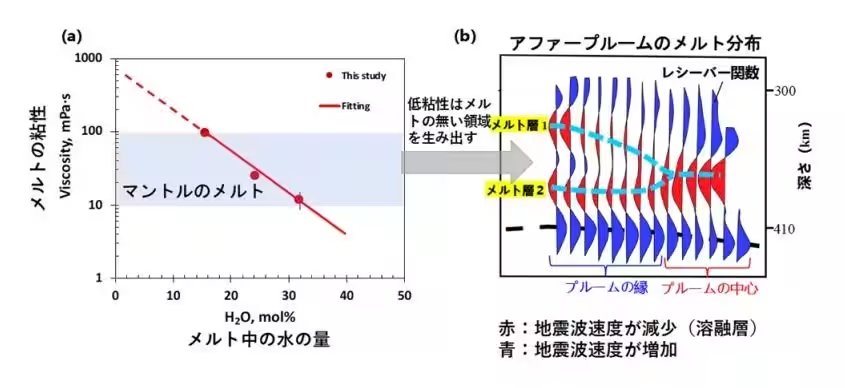

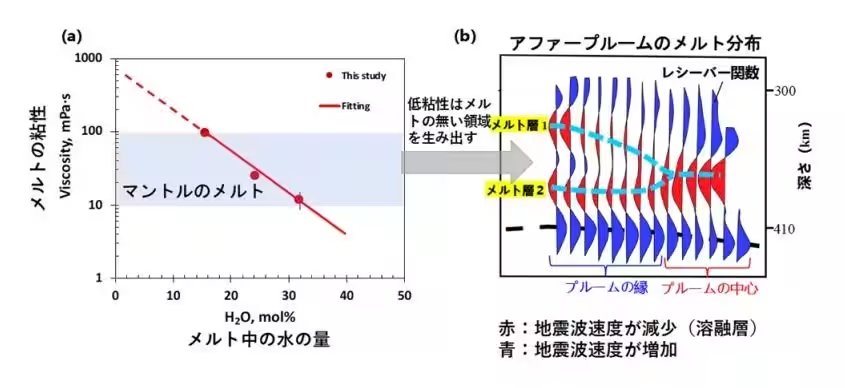

研究の主要な発見は、マントルを構成するケイ酸塩物質に水を加えて加熱した場合、溶融物の粘性が異常に低いことがわかった点です。これによって、マントル内の対流による影響を受ける上昇流の中に水分を含む溶融物が存在することが確認され、これが二重の低速度層の形成につながることが明らかになりました。

芳野極教授は、研究の成果について喜びを示し、その成果は地球の物理学や化学進化に対する理解を深めると強調しています。また、若い研究者の育成が重要であり、共同研究を通じて新しい発見が生まれることで、未来の科学者たちに刺激を与えたいと述べました。

この研究には、日本学術振興会からの支援のほか、岡山大学のSPring-8施設を活用した高輝度放射光による高度な実験が行われており、国際的な協力の成果が色濃く反映されています。研究の詳細については、岡山大学のプレスリリースやNature Communicationsの記事を参照することができます。

今回の研究成果は、マントルの運動や化学的変化に関連する新たな知見を提供し、地球科学の発展に寄与することが期待されています。今後も地球の深部のメカニズムの理解が進むことで、地球の歴史や未来についての新しい視点が得られるかもしれません。

このような画期的な研究が今後も続くことが期待されており、岡山大学は引き続き地球科学の最前線を走り続けます。これからの研究成果に目が離せません!

この研究チームは、岡山大学の芳野極教授を中心に、さまざまな国から集まった専門家で構成されています。特に、日本とイギリス、フランス、アメリカの研究者が協力し、地球マントル内の物質の粘性を測定するために高圧下での実験を行いました。研究は2025年4月4日付けのNature Communications誌に掲載され、幅広い関心を呼んでいます。

研究の主要な発見は、マントルを構成するケイ酸塩物質に水を加えて加熱した場合、溶融物の粘性が異常に低いことがわかった点です。これによって、マントル内の対流による影響を受ける上昇流の中に水分を含む溶融物が存在することが確認され、これが二重の低速度層の形成につながることが明らかになりました。

芳野極教授は、研究の成果について喜びを示し、その成果は地球の物理学や化学進化に対する理解を深めると強調しています。また、若い研究者の育成が重要であり、共同研究を通じて新しい発見が生まれることで、未来の科学者たちに刺激を与えたいと述べました。

この研究には、日本学術振興会からの支援のほか、岡山大学のSPring-8施設を活用した高輝度放射光による高度な実験が行われており、国際的な協力の成果が色濃く反映されています。研究の詳細については、岡山大学のプレスリリースやNature Communicationsの記事を参照することができます。

今回の研究成果は、マントルの運動や化学的変化に関連する新たな知見を提供し、地球科学の発展に寄与することが期待されています。今後も地球の深部のメカニズムの理解が進むことで、地球の歴史や未来についての新しい視点が得られるかもしれません。

このような画期的な研究が今後も続くことが期待されており、岡山大学は引き続き地球科学の最前線を走り続けます。これからの研究成果に目が離せません!

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。