スマホと共に楽しむ、ゆる登山の実態とリスクとは?

ゆる登山とスマホの新たな関係

最近、気軽に自然を楽しむ方式としての“ゆる登山”が注目を集めていますが、このトレンドには重要な視点もあります。KDDI株式会社が実施した調査によると、ゆる登山の人気拡大と共に、登山中のスマートフォンの重要性も増していることが明らかになりました。

ゆる登山の台頭とその背景

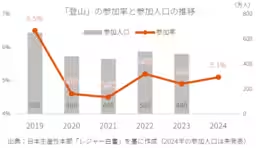

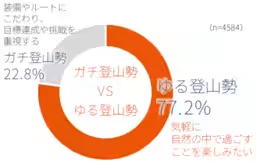

日本の国土の大部分が山地であることから、登山は多くの人にとってアクセスしやすいレクリエーションの一つです。最近の調査によれば、登山人口は新型コロナウイルスの影響で減少したものの、2022年以降に再び増加傾向にあります。その中で、なんと約8割の登山者が“ゆる登山”を楽しんでいるとのことです。この層は細かい装備にこだわらず、気軽に自然を楽しむことを重視しているとされています。

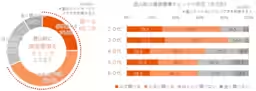

このような状況の中、登山者の約90%がスマホを登山中に活用していると回答しました。しかし実際には、3割以上が登山前に通信環境を確認していない現実があります。この情報はつまり、ゆる登山を楽しむ上でありがちな油断を示しています。

スマホは必需品だが通信環境は脆弱

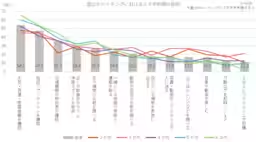

調査によると、登山中にスマホが「圏外になった」との経験は90%以上が持っており、そのうち8割以上が不便さを感じたという結果が出ています。具体的な不便としては、地図や天気情報がアクセスできず、楽しさが半減するという例が多数挙げられました。実際に、山の通信環境が悪いことで、情報が得られず不安な状況に直面した方々の声も多く聞かれます。

年代による違いと共通の課題

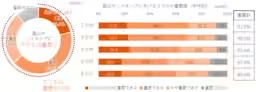

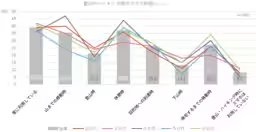

興味深いことに、スマホの重要性については全ての年代で約9割が「重要」と認識していますが、年代によって利用方法に違いがあります。若い世代は「SNSでのシェア」や「山ごはんのレシピを調べる」傾向があり、特にリアルタイムでの情報共有が重視されているようです。一方、年配層は「花や植物の名前を調べる」など、自然を楽しむことに重心が置かれています。これらの違いからも、スマホをどのように利用するかの違いが見えてきます。

しかし、登山に関する準備不足は依然として大きな課題です。調査結果では、登山前に通信環境を確認していない層が多く、特に50代以降ではこの数値がより顕著に現れています。これは、スマホ利用の重要性を理解していながらも、準備不足がもたらすリスクの一つです。

生死に関わるヒヤリハット

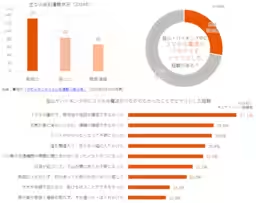

また、ゆる登山の皆さんの中で、スマホが圏外になったことでヒヤリとした経験のある人は約3割に達しました。具体的には「現在地や地図を確認できなかった」との声が多く、実際に遭難や思わぬ事態に直面した方も少なくありません。警察庁の報告によれば、八王子市の高尾山では131人が遭難したというデータもあります。

このようなリスクを回避するためには、さらに安心して登山を楽しめる環境作りが求められています。

新たな通信サービスの導入

そこで、KDDIが新たに提供を開始した「au Starlink Direct」サービスが注目を浴びています。このサービスは、山間部や通信が不安定な地域においても、スマホと衛星が直接つながることで圏外エリアでもメッセージの送受信が可能となります。これにより、登山中の通信環境が改善され、安心して自然を楽しむことができる手助けとなるでしょう。

まとめ

ゆる登山を楽しむ際には、スマホが大切な道具である一方で、その通信環境についての確認も不可欠です。新たな通信技術の導入によって、私たちの登山体験は劇的に向上する可能性があります。しかし、何よりも大切なのは、自然を楽しみつつ、その安全性に十分配慮することです。

トピックス(旅行)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。