自閉スペクトラム症(ASD)の早期発見に向けた新しいアプローチ

自閉スペクトラム症(ASD)の早期発見へ向けた新たな試み

自閉スペクトラム症(ASD)の早期スクリーニングを目指した研究が、早稲田大学人間科学学術院の大森幹真准教授によって発表されました。この研究は、ASDのリスクを抱える子どもたちに対する新たな発見をもたらすもので、特に日常生活における「こだわり」や「常同行動」への理解を深める重要な役割を果たしています。

研究の背景と目的

従来、ASDの診断基準には社会性やコミュニケーション能力に関する評価が重視されてきましたが、行動へのこだわりという側面は従来あまり重視されていませんでした。しかし、今回の研究では、子どもたちの視線機能がこのこだわりの特徴を示す可能性があることを探求し、低年齢の段階での早期発見を目指しています。

具体的な研究方法

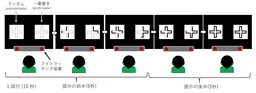

研究では、ASDリスク児と非リスク児の両群に対して、運動刺激の予測可能性がどのように視覚的選好に影響を与えるかを観察しました。具体的には、図形を一筆書きする動画とランダムななぞり動画を同時に提示し、2分間の観察を行いました。測定は、「好み」として各動画を視聴していた時間の割合で評価しました。

結果としてわかったのは、ASDリスク児が一筆書き動画を視聴する割合は、時間が経過するごとに増加する傾向があるということです。このことは、彼らが予測可能な動きに対して特別な関心を示す可能性を示唆しています。

研究の意義

この研究は、以下のような広範な波及効果をもたらすと期待されています。

1. 研究面の貢献: 動きの予測性がASD診断基準の一環として理解されることで、ASDに関するさらなる知見を得ることが可能になります。

2. 臨床的な応用: 短時間の動画観察を介してASDリスク児の非言語的評価が可能になることで、従来の主観的評価からの脱却が期待されます。

3. 社会的な意義: ASDを早期に発見するための新しい手段を提供することで、従来の診断モデルを変革する可能性があります。

現在、日本におけるASDの診断は3歳前後ですが、実際の診断は平均6~7歳に行われることが多いです。この研究の成果が医師の診断をサポートし、より早期に適切な支援が提供されることが期待されています。

研究者の見解

大森准教授は、発達臨床心理学と応用行動分析学に基づく支援の必要性を強調し、早期発見の新しい方法が支援活動における選択肢を広げることに寄与すると話しています。また、予測可能な動きへの選好が日常生活でも観察可能であることから、この研究が保護者や教育者にとっても有意義な指針となることを願っています。

論文情報

本研究の詳細は、2025年2月7日に「Scientific Reports」に掲載され、以下のリンクから参照できます。

- - 論文リンク

- - DOI: 10.1038/s41598-025-89171-1

本研究は、ASDリスクの早期発見に向けた新たな道筋を示すものであり、今後の展開が期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。