流し文化の再興と進化:海外への挑戦が始まる!

流し文化の再興と進化:海外への挑戦が始まる!

昭和の飲み屋街を彩った“流し”たちが、時を経て令和の現代に新たな挑戦を行っています。流しパフォーマンスは、日本の横丁文化と共に復活し、全国各地の飲食店を盛り上げてきましたが、今では訪日外国人観光客向けのサービスも本格化しています。

最近、日本では円安の影響や2025年の万博開催に伴い、訪日外国人旅行客が急増しています。この流行の中、2025年5月に豊島区で行われた「流しの教習所」では、海外の方にも流し文化を楽しんでもらうための講義が行われました。講師には、海外で活躍するSAMURAI PERFORMERSのYAMATO氏が登壇し、英語を使ったMC術や観光客に響く選曲、パフォーマンスの工夫などが紹介されました。会場には、熱心にメモを取る参加者の姿が印象的でした。このように流しの活動が新たな進化を遂げていることに期待が高まります。

また、全国の流しパフォーマーたちを後方支援するため、流し協会は確定申告や年金に関する講座を設け、「職業としての流し」を支える基盤づくりにも取り組んでいます。さらに、流し活動の場は急増しており、2023年には25会場だったのが、2024年には33会場、そして2025年には64会場にまで拡大すると予測されています。この成長スピードは、一大ムーブメントとも言えるでしょう。

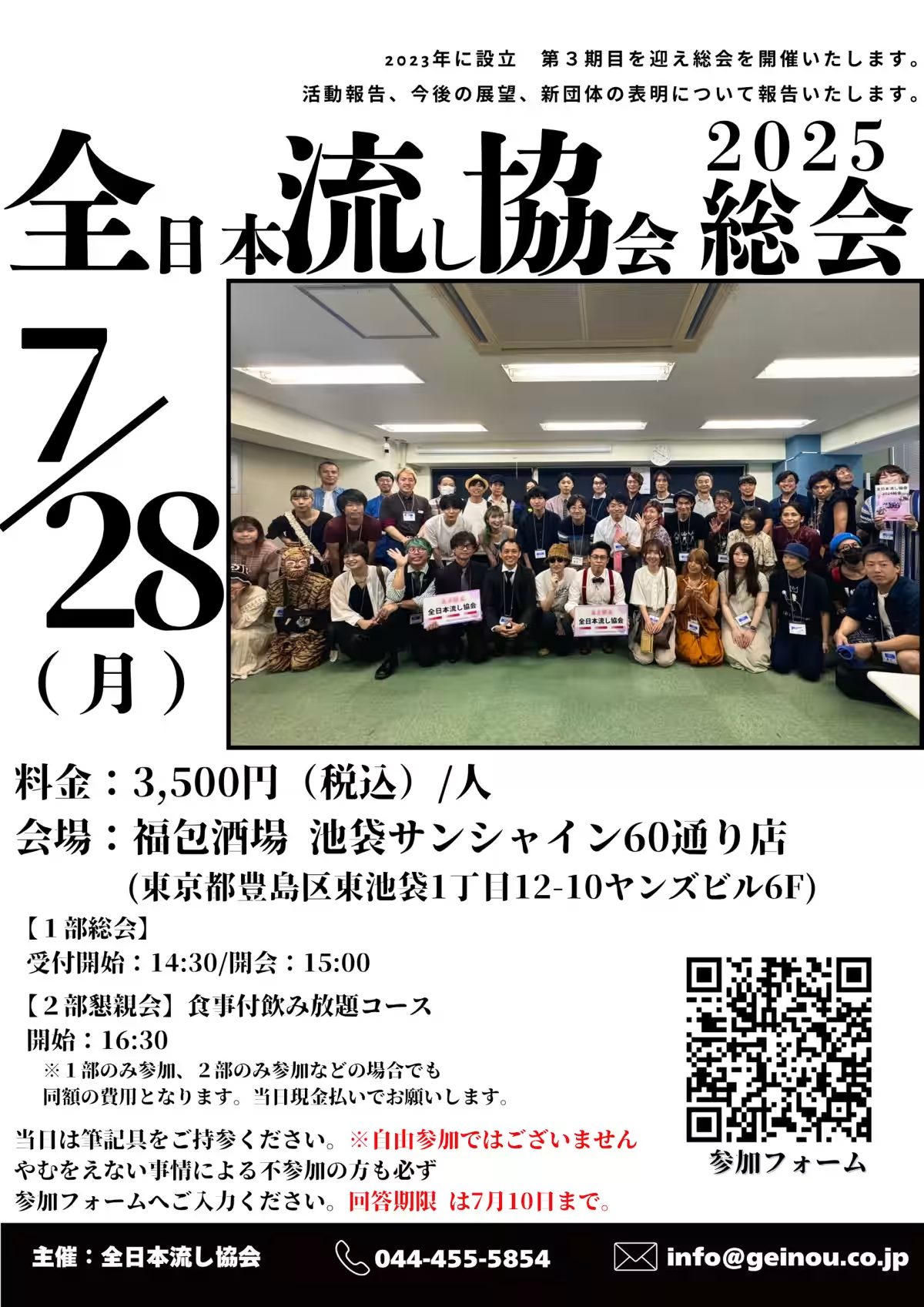

そして、流し業界の未来を語る貴重な場として、2025年7月28日には「全日本流し協会2025総会」が開催されます。この総会では、これまでの活動報告や新たな団体の表明、今後の展望について語られる予定です。対象は全日本流し協会に所属するメンバーで、定員は50名。懇親会も設けられ、流し文化についての理解を深める貴重な機会となります。

流しの歴史を振り返ると、江戸時代にさかのぼります。かわら版を読み聞かせる「演説師」が登場し、次第に時事ネタを歌に乗せて伝えるようになります。これが「流し」の原点とされており、演歌や流し文化の根源を形成しています。明治から昭和時代にかけて盛況だった流し文化は、平行して普及したカラオケの影響でその数を減らしていましたが、2020年代に入り、飲食店が密集する「横丁」が人気を再燃させ、流しパフォーマンスが再び注目を浴びるようになりました。

代表理事である岩切大介氏によれば、「横丁文化が続く限り、流しも100年以上続く文化になる」とのこと。この目標の実現を目指して、全日本流し協会は以下の6つの目標を掲げています。

1. 文化の再興、継承

2. 全国への普及

3. 地位の向上

4. 健全なガイドラインの共有

5. 適切な税務財務の執行

6. 行政、著作権団体との連携

流しを「文化的な仕事」として捉え、当事者たちの意識向上と労働環境を整備することで、全国的に流し文化を普及させ、アーティストの認知度を高めることが期待されています。関係省庁や行政との連携を強化することで、業界全体の地位向上にもつながるとしています。

全日本流し協会には、さまざまな加盟団体があります。「平成流し組合」や「柏流し」、「NOREN YOI×芸」など、多彩な活動を展開しています。これらの団体は地域に根ざし、流し文化の復興に向けた取り組みをしています。

今後、流し文化がどのように進化し、どのように広まっていくのか、その動向に注目が集まります。以上のように、流し業界は大きな転機を迎えつつあり、我々もその進化を見届ける必要があるでしょう。

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。