食道がん治療における歯科的介入が栄養状態に及ぼす影響とは

食道がん治療における歯科的介入が栄養状態に及ぼす影響

最近の岡山大学の研究で、食道がんの手術前に行われる抗がん剤治療中の患者において、奥歯のかみ合わせの数が栄養状態に与える驚くべき影響が明らかになりました。この研究は、国立大学法人岡山大学の山中玲子助教と彼女のチームによって発表されました。

抗がん剤治療と栄養状態の関連性

食道がん手術前の抗がん剤治療は、患者の予後に重要な役割を果たします。研究によると、この治療中に栄養状態が悪化することが多く、その結果、生命予後にも悪影響を及ぼします。

栄養状態の悪化に関与する要因を特定するために、研究チームは患者の歯科的な状態、特に奥歯のかみ合わせの数に注目しました。結果、興味深いことに「かみ合っている奥歯の数が多い患者」の方が、栄養状態が悪化する傾向があることが分かりました。

かみ合わせと栄養状態の不思議な関係

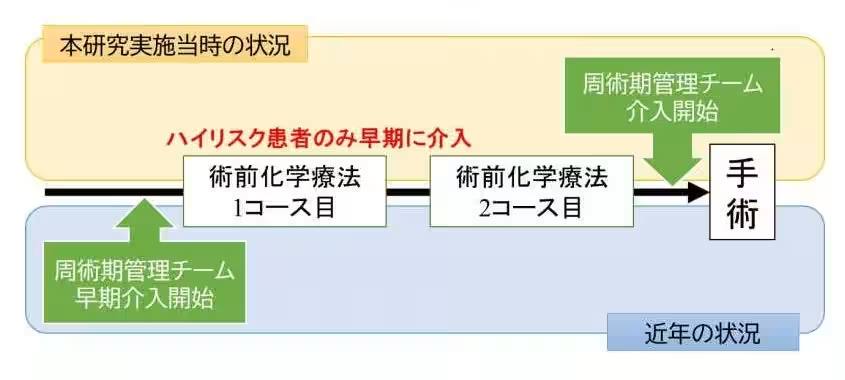

従来の予測とは異なり、かみ合わせの数が少ない患者は、もともと全身状態が悪く、早期に歯科や栄養の専門家が介入していたことが確認されています。これにより、彼らの抗がん剤治療中の栄養状態は相対的に維持されていたのです。

そのため、研究者は、術前の抗がん剤治療において、全ての患者に対して専門家チームが早期に介入することが非常に重要であると結論づけました。

早期介入の効果

岡山大学病院を含む多くの病院は、食道がんの治療において多職種の専門家が協力して早期から介入するシステムを整備しています。これによって、抗がん剤治療中の口内炎が軽減され、術後の体重減少を抑えるという効果も確認されています。

山中助教は、「これまではかみ合わせの数が少ない患者の栄養状態が悪化すると思っていましたが、予想に反して奥歯の数が多い患者が悪化したため驚いています」というコメントを残しました。しかし、早期介入という要因がそれを裏付けていると述べています。

今後の方向性

この研究は、2025年12月にスイスの学術雑誌『Nutrients』に掲載され、さらなる議論を呼ぶことが期待されます。栄養管理と歯科的な状態を持続的に評価し、最適な介入を行う方法を模索することが今後の課題です。

また、【岡山大学】は持続可能な開発目標(SDGs)を支援し、地域社会の健康向上にも貢献していく意向を示しています。これにより、がん治療における新たなアプローチが進み、患者のQOL(生活の質)が向上することが期待されます。

まとめ

食道がん手術前の抗がん剤治療における栄養状態と歯科的介入の関係は、今後も大いに注目される領域です。全ての患者に対し、早期からの専門家による介入ががん治療の成功に向けて鍵となることが、本研究によって示されました。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。