成人自閉スペクトラム症者の身体認知を新たに理解する研究成果

成人自閉スペクトラム症者の身体認知に迫る

近年の研究により、自閉スペクトラム症(ASD)の人々が身体部位をどのように認識するのかに関する新たな知見が明らかになってきました。福井大学と早稲田大学の研究チームが行ったこの研究は、成人ASD者と定型発達者(TD者)との視覚的な身体認知の違いを探るものでした。

1. 研究の背景

これまでの研究では、ASD者が他者の身体や顔から感情や意図を読み取るのが難しいということが知られていました。この認識の困難さは、視覚情報の処理に関する問題やコミュニケーション上の課題と関連していると考えられています。しかし、ASD者の身体認知がどのように行われているかについては、十分に理解されていませんでした。

2. 新しい手法によるアプローチ

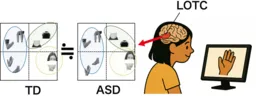

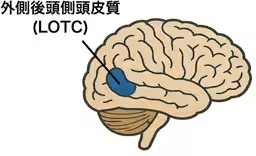

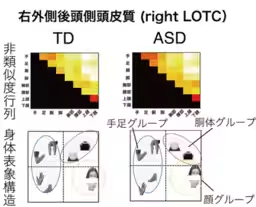

今回の研究では、成人のASD者とTD者を対象にfMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いて、身体の各部位を観察しているときの脳の反応を比較しました。特に、外側後頭側頭皮(LOTC)という脳領域の活動に注目しました。

表象類似度分析(RSA)という手法を用いて、ASD群とTD群の脳内で身体部位がどのように構造化されているかを分析しました。その結果、両群において、身体部位は「顔」「手足」「胴体」という三つのクラスターに分けられることが確認されました。

3. 研究結果とその意義

この研究の成果は、ASD者の身体認知がTD者とほぼ同等の構造を持つ可能性を示しています。このことは、ASD者が他者との関係性において感じる困難が視覚の初期処理に起因しないことを示唆しています。これにより、ASD支援のあり方を再考するきっかけとなることでしょう。

4. 今後の展望

研究者たちは、今回の成果がASD者の理解を深め、彼らに対する適切な支援策の構築に寄与することを期待しています。ASD者の特性が視覚処理以外の脳の働きに起因している可能性を探求することにより、より包括的な社会を目指す活動が進むでしょう。

5. 研究チームのメッセージ

研究を通じて得た知見は、ASD者の生活や支援の在り方に大きな影響をもたらす可能性があります。今後も成長過程におけるASD者の視覚認知について、幅広い世代を対象にした研究が必要です。これにより、ASDの特性に対する新たな理解が得られ、その支援に役立てられることでしょう。

この研究成果は、2025年6月5日に「Imaging Neuroscience」に掲載される予定です。ASDに関するさらなる研究に期待が寄せられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。