高齢者のモビリティ事情を探る!運転免許の返納と今後の交通手段の選択肢

高齢者のモビリティ事情を探る!

近年、運転免許を返納する高齢者が増える中、シニア世代のモビリティに関する調査結果が発表されました。この調査は「ハルメク 生きかた上手研究所」が実施し、50歳以上の女性577名を対象に行われました。特に注目されたのは、高齢者が運転を続ける理由や、運転免許の返納に対する意識です。

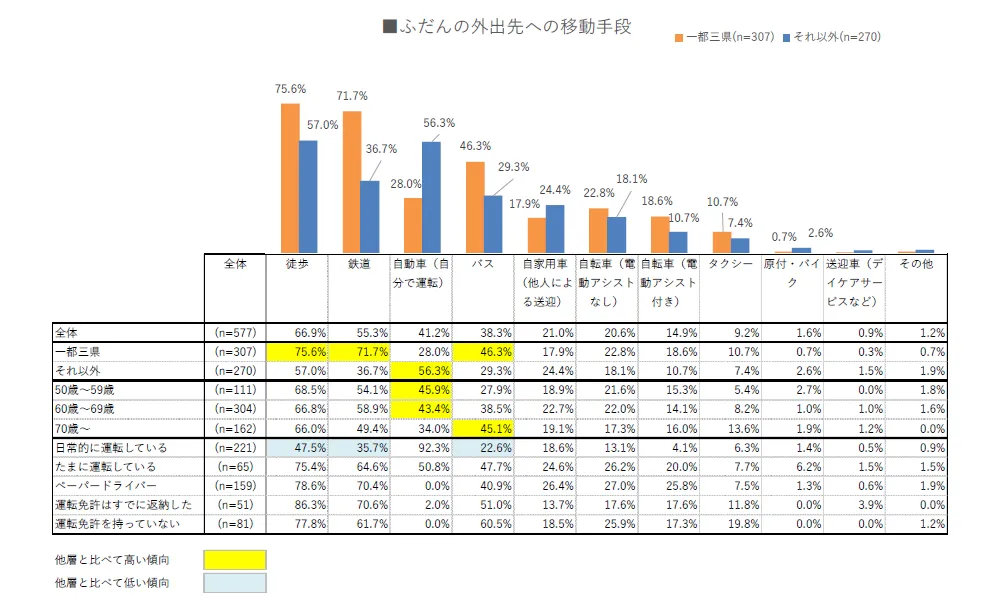

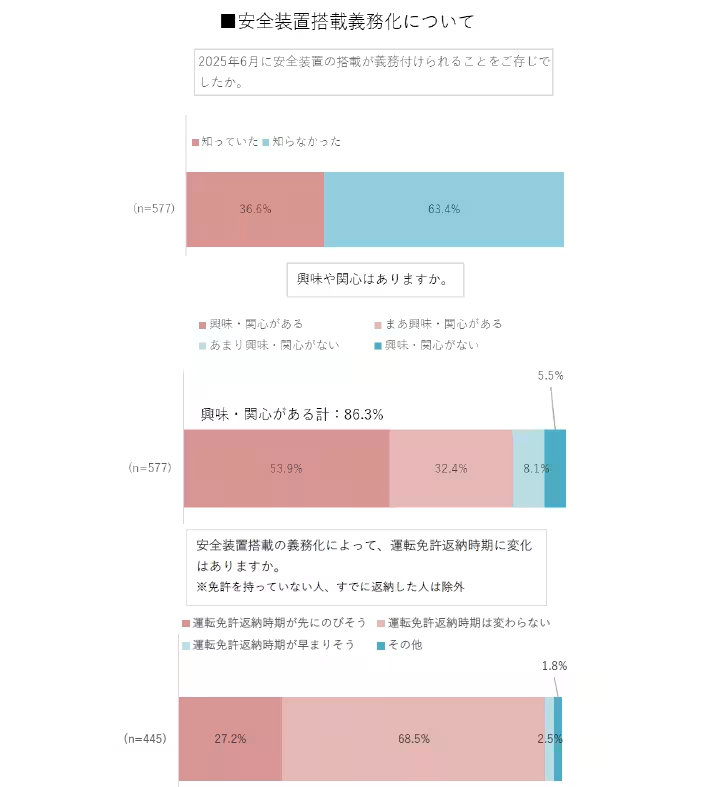

1. 日常の移動手段の違い

調査によれば、一都三県(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)に住む高齢者は、移動手段として徒歩や公共交通機関(鉄道、バス)を利用することが一般的であるのに対し、地方に住む高齢者は自動車を利用する割合が高いことが明らかになりました。これは、居住している地域によって移動手段が大きく異なることを示しています。特に、鉄道の利用率が一都三県以外では低く、ほとんどの人が自分で車を運転することが日常生活の一部となっています。

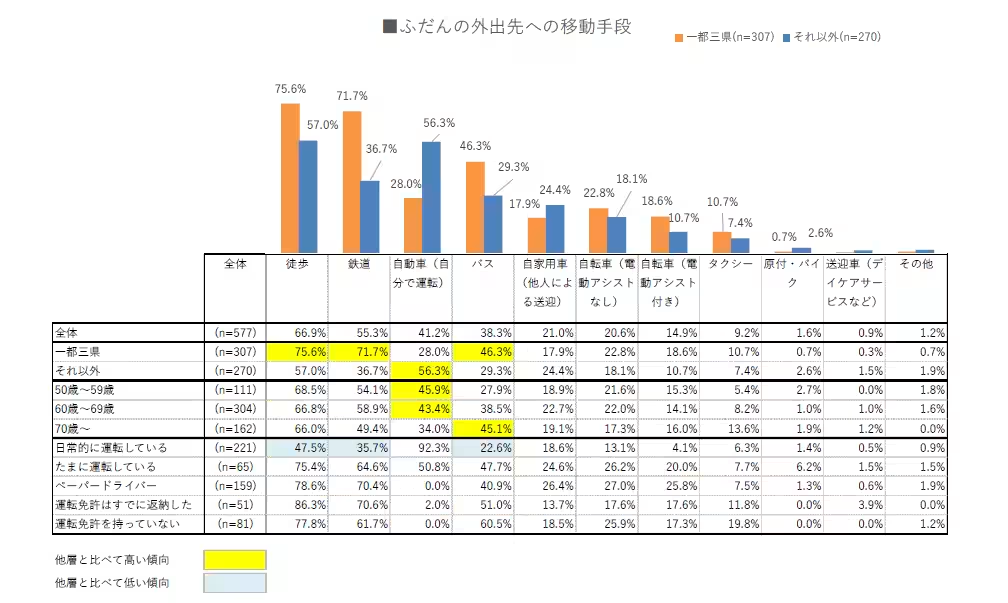

2. 免許返納に対する意識

調査結果からは、運転免許を返納しようと考えている高齢者が増えつつも、実際の行動としては返納を先延ばしにしている様子が見受けられました。特に、自動車が生活の不可欠な部分となっている高齢者は、「免許を返納するつもりだけれども、具体的な時期は考えていない」と答える割合が高いことが分かりました。

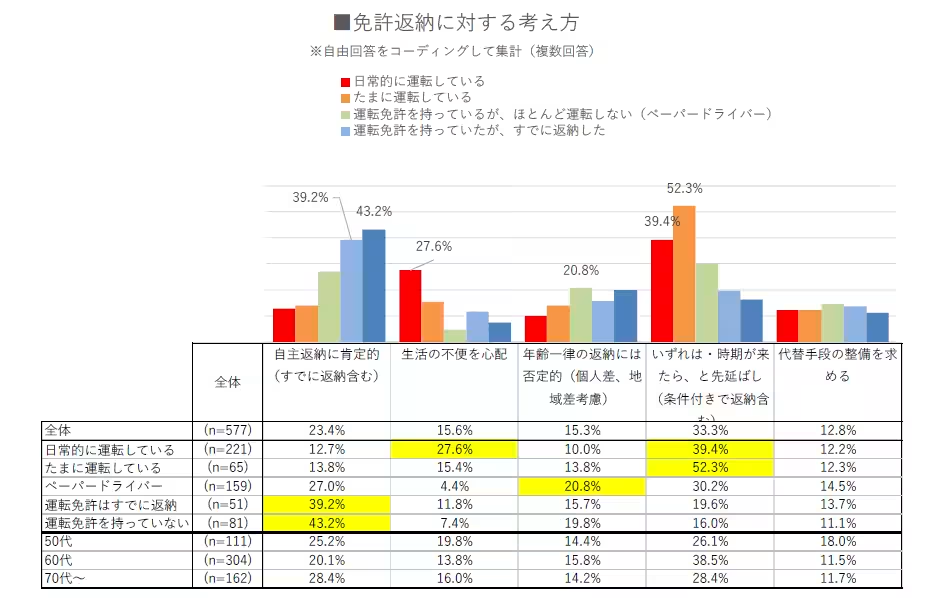

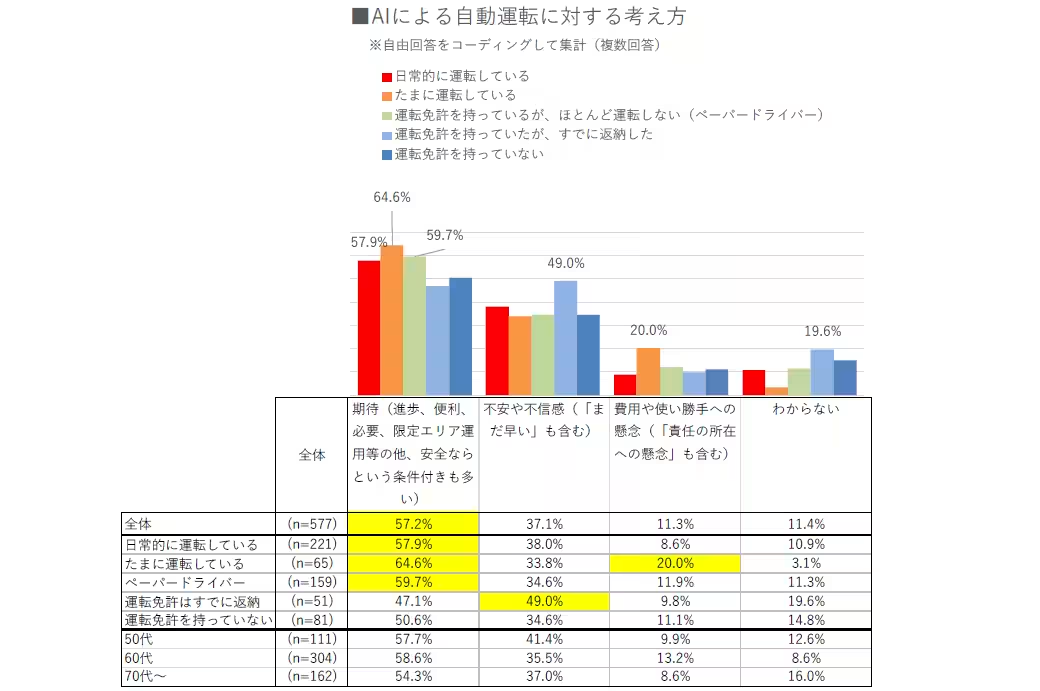

3. 自動運転技術への期待

さらに、2025年から始まる安全運転装置の搭載義務化についての認知度は約4割に留まる一方で、制度に対する興味や関心はおおよそ90%に達しています。このことは、安心して運転を続けたい高齢者のニーズがあることを物語っています。

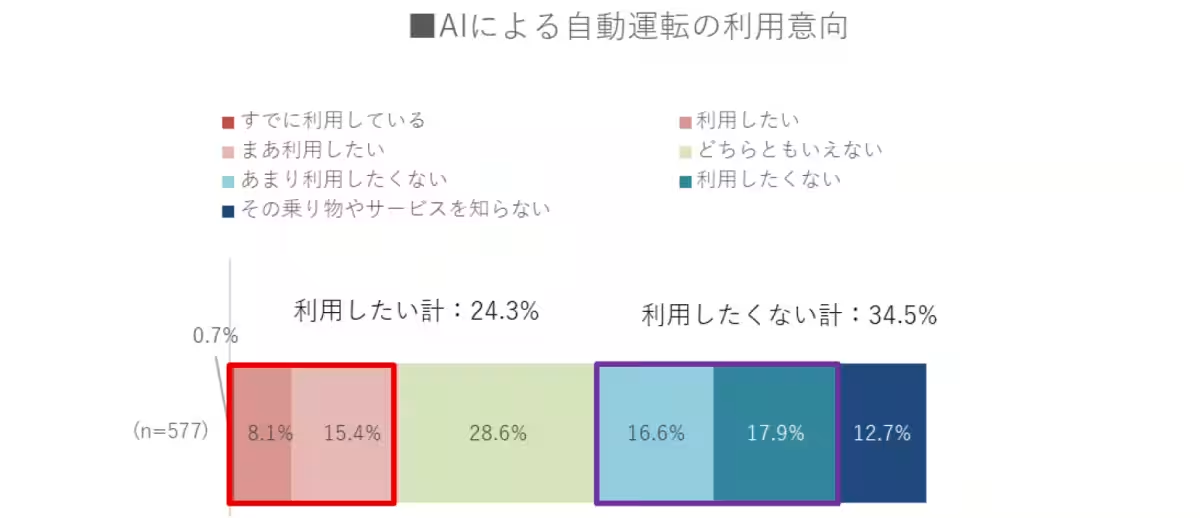

また、自動運転技術についても、一部の高齢者からは「不安を感じる」という声があるものの、利用したいという意欲を持っている人も多く、未来のモビリティに対する期待感がうかがえました。

4. 高齢者の不安と希望

調査に寄せられた自由回答には、「運転をやめると行動範囲が狭まり、趣味を楽しむ機会が減ってしまう」といった意見や、「運転を続けて健康的に過ごしたい」という声が多く見られました。運転免許の返納による生活の質の低下を危惧する意見が目立ちます。

5. 行政や企業への期待

この調査を通して、シニア世代の高齢者が求めるのは単なる運転免許の返納促進ではなく、安心して移動できる選択肢の充実であることが浮き彫りになりました。彼女たちは、少子高齢化や人手不足の中で公共交通機関の整備が進まないことを理解し、自動運転技術を新たな習慣として受け入れるようです。

6. 今後の展望

最後に、高齢者たちは自動運転技術が彼女たちのQOLを向上させる可能性があると感じており、これが新たなモビリティ社会の一歩となることが期待されています。高齢者にとって運転することは、単なる移動手段以上の意味を持っているのです。運転を続けるためには、まずは習慣の理解と未来に向けた希望を思い描くことが求められます。

参考情報

この調査結果や関連データは、ハルメク 生きかた上手研究所が行ったものです。今後も、シニア世代のモビリティや生活に関する洞察を深めていくことが求められます。

【関連リンク】

関連リンク

サードペディア百科事典: 高齢者の運転 Mobility Expo 自動運転車

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。