日本とアメリカの医療におけるカイロプラクティックの未来を探る対談

対談の背景とテーマ

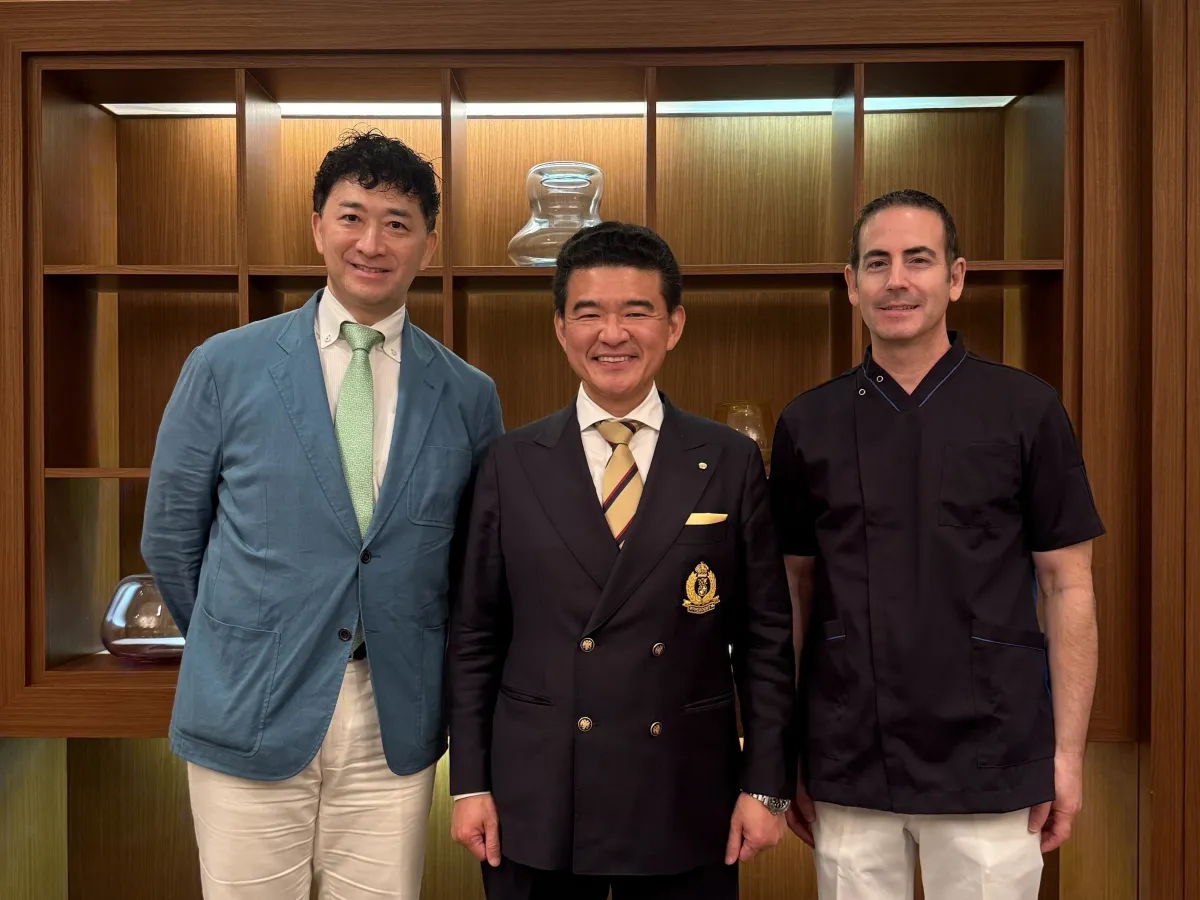

全健会・JCA顧問でありさくら総合病院の病院長を務める小林豊氏と、テキサスカイロプラクティック大学の講師であるラリー・スミスD.C.が、日米の医療制度とカイロプラクティックに関する対談を行いました。この対談は、今後の医療の在り方や予防医療の重要性についての考察がなされ、カイロプラクティックが日本における医療にどう寄与できるかを議論する場となりました。

カイロプラクティックと病院の関係

小林氏は、アメリカではカイロプラクティックの専門科が総合病院に存在することを指摘し、集中治療室での使用について質問しました。これに対し、ラリー氏は集中治療室でカイロプラクティックの施術は行われないものの、医師や看護師の多くが私人として治療を受けていることを明らかにしました。特に整形外科医の中には、カイロプラクティックを積極的に利用する者が多いといいます。小林氏は、病院経営や患者のケアの質を向上させるために、日本の病院でもカイロプラクティックの導入が重要だと主張します。

「カイロプラクティックは脊柱疾患に関連する病院受診率を約50%減少させる」とラリー氏が述べるように、カイロプラクティックの導入が医療費削減にもつながる可能性があるのです。

予防医療とアプローチの違い

日本においては、健康診断を通じた早期発見が主流です。胸部X線や心電図、マンモグラフィーなどが一般的で、これは国民皆保険制度に基づいて広く実施されています。対して、アメリカでは高リスク群に限定した大腸内視鏡検査や、保険を利用したCT検査が行われているとラリー氏が説明しました。医療制度自体が根本的に異なるため、患者が受ける医療の内容にも大きな差があります。

小林氏は、日本の医療制度があまり機能していないことを訴え、医師の収入も長年横ばいであると指摘。アメリカの医学界はビジネスとしての側面が強く、保険会社が主導権を握っていることも明らかになりました。これは、日本の医療にも似た側面がありますが、国の制度からくる文化の違いがあることは否定できません。

日本におけるカイロプラクティックの未来

ラリー氏は、日本のカイロプラクティックはまだ国家資格として認められておらず、一般の認知度も低いと語ります。彼は、今後の発展にはメディア発信や一般向けの啓蒙活動を強化し、SNSを利用した情報発信が不可欠であると提案しました。また、具体的な効果を感じられる商品やサービスの開発も重要だと述べます。これに対して小林氏も賛同し、各メンバーの成長が業界全体の発展につながると強調しました。

今後の展望

今回の対談を通じて、小林豊病院長の全健会・JCA顧問就任がもたらす影響が明らかになりました。今後、この取り組みによって日本のカイロプラクティックが社会での地位向上を果たし、より多くの人々にそのメリットが伝わることが期待されます。国際的な視点を持ちながら、医療とカイロプラクティックの架け橋となる活動を推進していくJCAに注目です。不安や痛みに苦しむ多くの人々に、より良いかたちで健康を提供するためには、まだまだ道のりは長いですが、その一歩が着実に踏み出されたことを感じます。

関連リンク

サードペディア百科事典: 日本医療 カイロプラクティック アメリカ医療

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。