東京の大学が次世代メモリデバイスに貢献する新材料を発見!

次世代メモリデバイスに期待が高まる新材料の発見

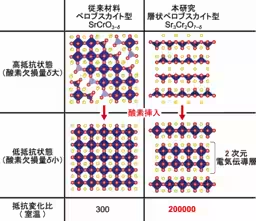

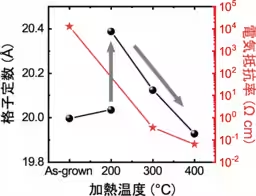

東京都立大学の研究チームは、遷移金属酸化物を用いた新しい酸化物薄膜の開発に成功しました。この薄膜は、室温において電気抵抗率が約20万分の1という驚異的な数字へと低下することが確認されています。研究グループの岡大地准教授や大阪大学のZhaochen Ma大学院生、福村知昭教授などが率いるチームは、まず、層状のクロム酸化物であるSr3Cr2O7-δの高品質薄膜を合成しました。

この薄膜は、合成直後はほとんど電気を通さない状況にありましたが、空気中で加熱することによって酸素を結晶格子に取り込み、劇的な電気抵抗の低下を実現しました。具体的には、室温における電気抵抗率が、従来の材料であるSrCrO3−δと比べて、600倍以上の抵抗変化を示しました。この研究は、次世代メモリや高感度センサーとしての応用が期待される新型材料の可能性を大いに広げるものです。

層状構造の利点

この成果の背景には、研究チームが採用したパルスレーザー堆積法による薄膜の合成プロセスがあります。この手法によって、酸素欠損を含む層状ペロブスカイト型のSr3Cr2O7-δ薄膜が作られました。加熱による酸素の挿入が行われる際、層状構造が維持されるため、優れた電気特性を保持したまま性能の改善を図ることができるのです。

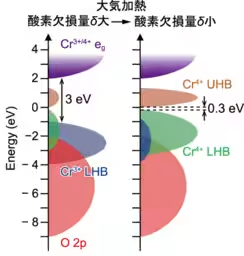

また、電気抵抗が大きく変化する理由についても調査されました。酸素の脱挿入により、クロムのイオン価数が変化し、電子の動きに影響を与えることが分かりました。このように、酸素の配列とクロム原子価数が協力して巨大な電気抵抗の変化をランデブーさせているのです。

産業への波及効果

この研究の意義は、遷移金属酸化物の結晶構造を低次元化することで、電気抵抗の変化量を大幅に増やせることにあります。さらに、多様な化学組成と結晶構造を持つ遷移金属酸化物において、研究結果が新たな材料開発への指針となるでしょう。特に、今後ますます重要視されるのが、AI(人工知能)やメモリスタに関連する技術であり、抗菌作用が期待されるセンサーやメモリーとしての活用も視野に入っています。これにより、コンピュータの消費電力削減に寄与する次世代デバイスの実現が期待されます。

研究の詳細および今後の展望

研究成果が論文として発表される中、科学界からの注目も集まることでしょう。Zhaochen Ma氏や岡准教授を含む研究チームは、今後も新たな酸化物薄膜の研究を推進し、さらなる技術革新を目指していく予定です。酸素の出入りによって性質が変わる材料は、さまざまな産業に革新をもたらす可能性があります。

このような高性能の抵抗変化材料は、記憶や情報処理機能の向上に貢献するため、情報社会における重要な役割を担うことでしょう。今後の技術の進展が非常に楽しみです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。