落合陽一教授が指導するメディアアート展示会『Tech tech』の魅力と学生作品

メディアアートの新たな挑戦『Tech tech』

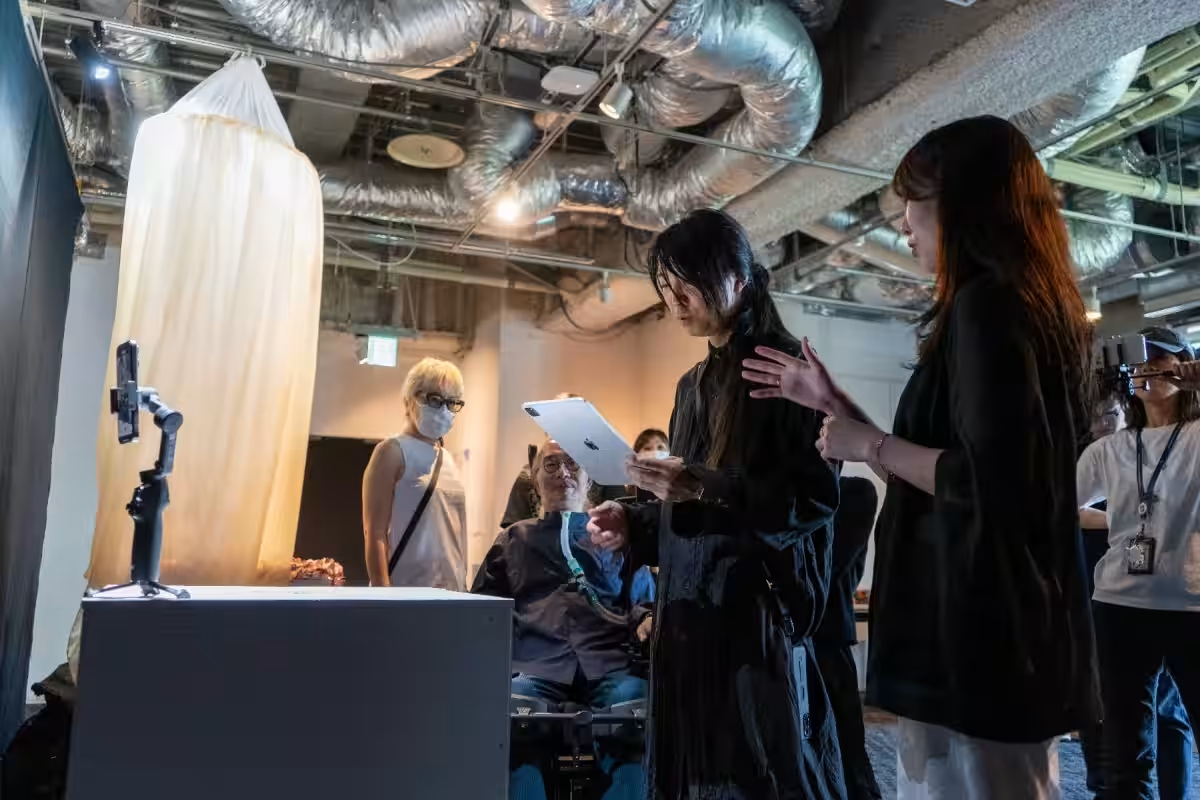

2025年8月15日と16日に、東京・御茶ノ水のデジタルハリウッド大学で、落合陽一客員教授による集中講義「メディアアート」の成果発表展示会『Tech tech (テクテク)』が開催されました。この展示会では、学生たちが個性的なメディアアート作品を発表し、映像やインタラクティブな体験を通じて新しい視点を提供しました。

デジタルハリウッド大学の魅力

デジタルハリウッド大学は、デジタルコンテンツとコミュニケーションを学び、未来のクリエイターを育成するための環境を整えています。文部科学省に認可された株式会社立の大学として、4年制のデジタルコミュニケーション学部と専門職大学院のデジタルコンテンツ研究科を持ち、グローバルな人材を育成しています。

学生たちの作品紹介

この展示会には、参加した学生たちが制作した10点のメディアアート作品が展示されました。それぞれに独自のコンセプトや制作過程があり、来場者に深い印象を与えています。

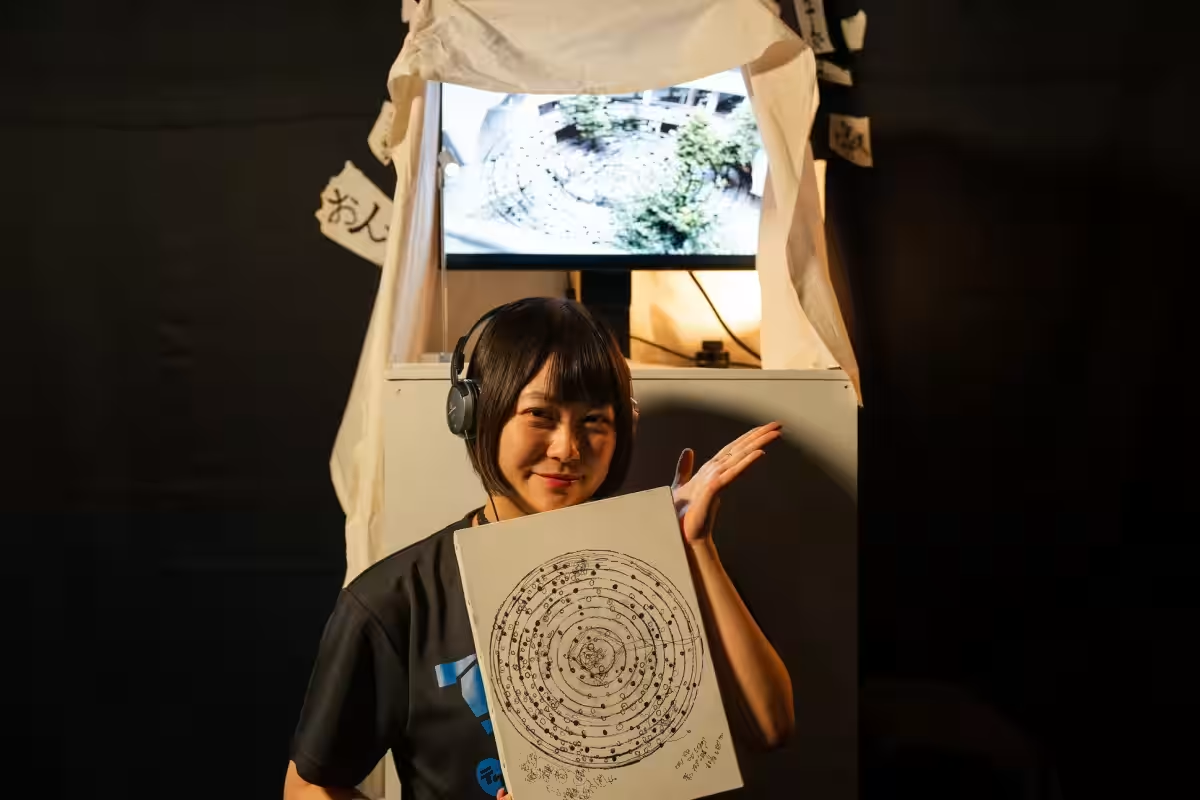

1. 自由の魔女エルの『魔術の詩象』

詩に自らの感情や思い出を重ね合わせることで、個人の内面を探求した作品。五線譜と足跡で構成された「水星の魔法陣」が登場し、観客は自分自身の詩を見つけ出す旅に誘われます。

2. 本間春音の『hole¿?』

子供頃の夢の中で見た大きな穴をテーマに、覗くことへの本能を考察。その穴を作品に取り込み、観客を無意識の内面に引き込む仕掛けがあります。

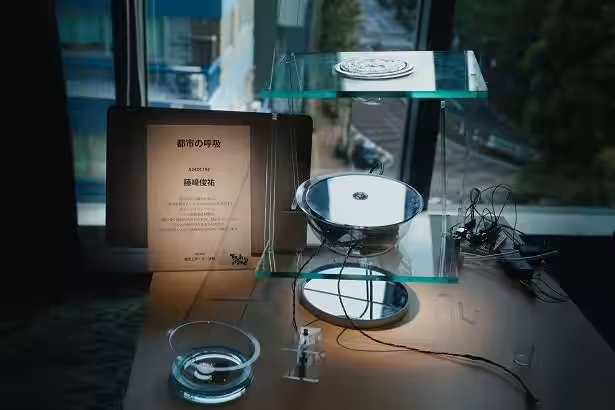

3. 藤崎俊祐の『都市の呼吸』

移動することで生まれる価値についての考察を、センサーで表現した作品。通勤と旅の違いが光点と波紋で可視化され、観る者における日常の価値を再認識させます。

4. martina./まるてぃーの『TriTrace・3つの痕跡と想像』

高齢者用カートから触発された作品で、AR技術をその場で体験し、観客が痕跡を辿ることで新たな視点が開かれます。

5. 田村日和の『言葉の今と昔』

「ありがとう」という言葉の持つ重みを、2000枚の紙と彫刻で表現。感謝の本質を探求する意義があります。

6. 大滝唯斗の『未熟な中で』

自己探求をテーマに、映像とホログラムを駆使し、自身の不確定性を映し出します。相互の理解を深める機会を提供します。

7. 阪本真雪の『見えない恐怖を可視化する』

未知に対する恐怖心を体験させる作品で、センサーによって感情が引き起こされ、深い思考を促します。

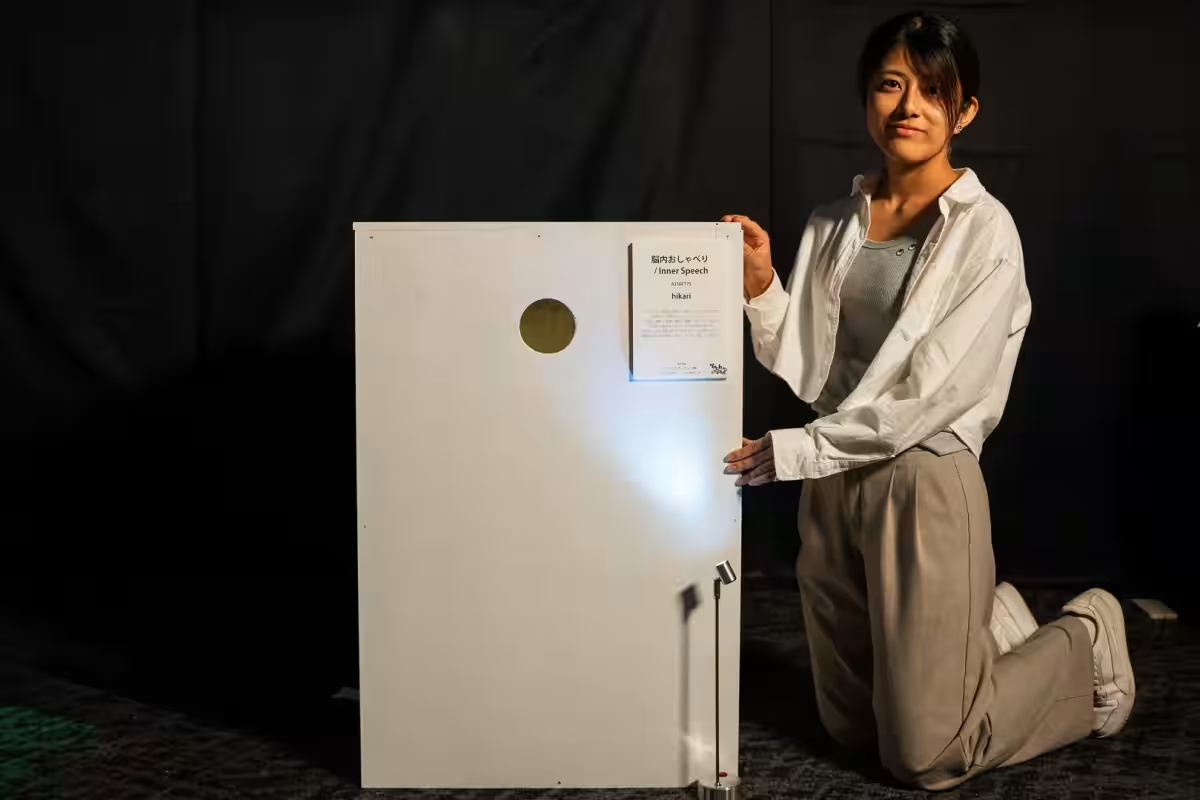

8. hikariの『脳内おしゃべり / Inner Speech』

内的な会話を視覚的に表現し、観客に自己認識を促します。生々しい体験が日常の不思議さを浮かび上がらせます。

9. Koikoiの『慣れ』

良い慣れと悪い慣れの両面を意識させる作品。感謝の気持ちを形にすることで、観客に深い感情的な体験を提供します。

10. 寺門佳輝(Yos)の『The Absolute World and Its Invisibility』

目の錯覚を利用して自己解釈の幅を広げる作品。個々の見方がどのように世界を形作るのか、深い哲学的なメッセージを伝えます。

未来のアートシーンを担う学生たち

『Tech tech』の展示会は、学生たちがメディアアートを通じてどのように自己表現し、観客にメッセージを届けるかという新たな試みを示しています。デジタルハリウッド大学は、これからのアートシーンをリードする新しい才能を育む場所として、ますます注目されています。参加者からは「これまでにない体験ができた」との声が寄せられ、展示会は大成功を収めました。今回の発表を通して、未来のアートに対する期待が高まります。

関連リンク

サードペディア百科事典: 落合陽一 デジタルハリウッド大学 メディアアート

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。