家庭内の防災対策、実施率はわずか26%に留まる─調査結果から見える課題

家庭内の防災対策の実態

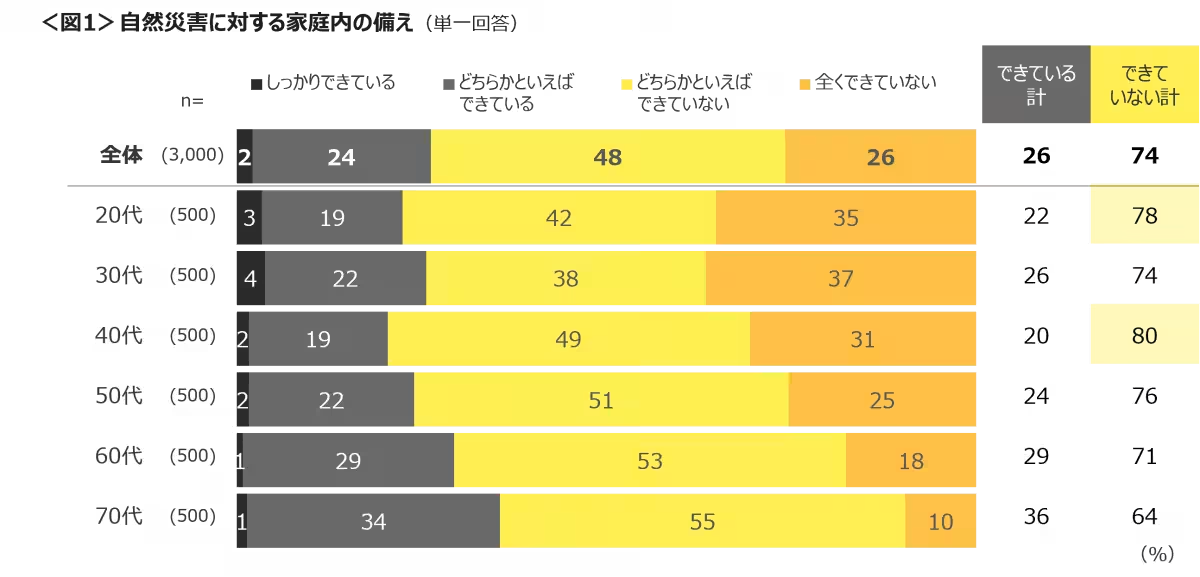

最近の調査によると、家庭における防災の備えが進んでいない実態が浮き彫りになりました。これは株式会社クロス・マーケティングが2025年に実施した「防災に関する調査」に基づいています。この調査は、全国の20~79歳の男女3,000名を対象に行われ、多くの貴重なデータを提供しています。

調査結果の概略

調査の結果、家庭内の防災に関する備えが「できている」と答えたのはわずか26%で、なんと74%が「できていない」と回答しました。この中でも、20代から40代にかけて「全くできていない」という割合が特に高く、約30%に達しました。これにより、若年層における防災の意識の低さが明らかになりました。

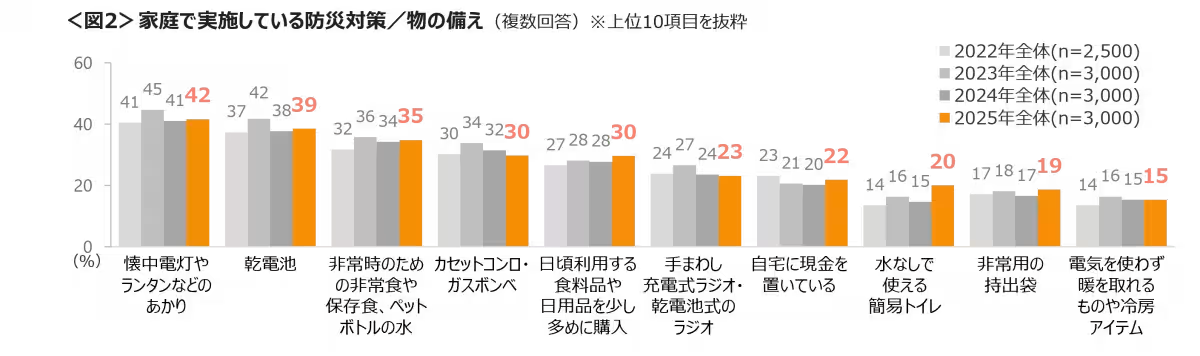

物の備え状況

防災のための物品については、「懐中電灯やランタン」の備えが最も多く、約40%が備蓄しているとされています。また、乾電池や非常食・保存食、ペットボトルの水、カセットコンロなども3割以上の世帯が準備しているとのことですが、これらは数年前と大きく変わっていないことが分かりました。ただし、「水なしで使える簡易トイレ」の備えは前年よりも上昇していることが確認されました。

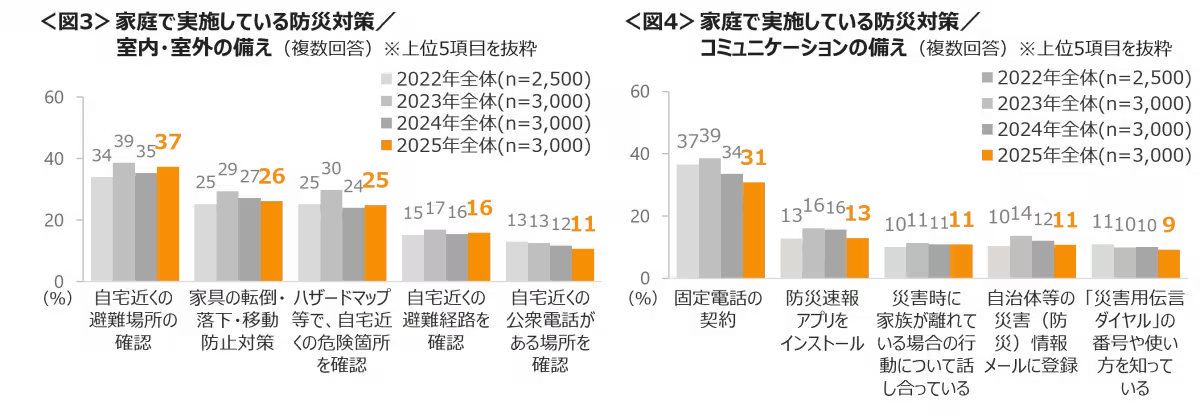

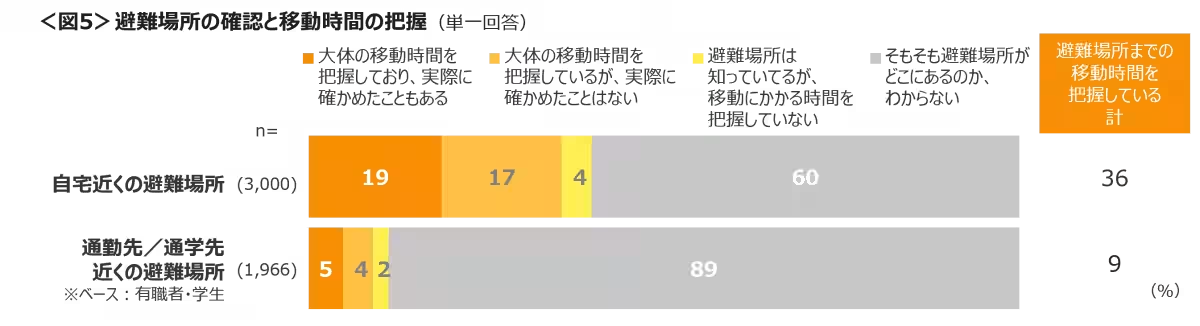

避難場所の確認

更に大きな問題は、避難場所の確認状況です。自宅近くの避難場所が「どこにあるかわからない」と答えたのは60%に達しており、避難場所までの移動時間を把握している人もわずか36%にとどまりました。通勤・通学先においても、近くの避難場所を知らない大人たちが89%という結果が出ており、この点は特に改善が求められる部分です。

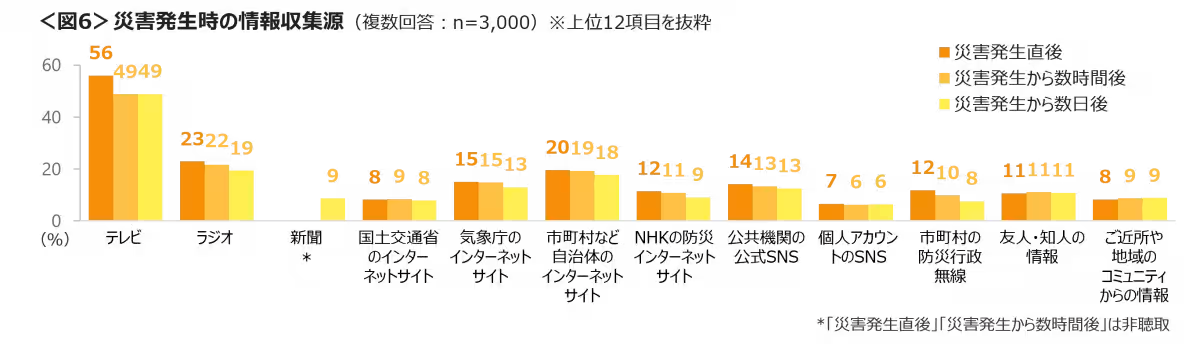

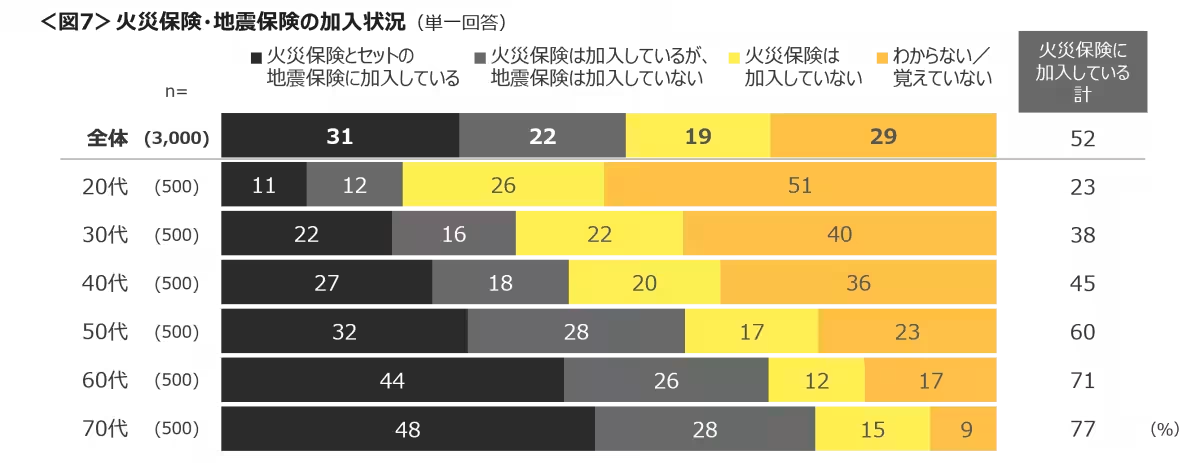

情報収集と保険の加入状況

災害発生時の情報収集について、最も多く利用されているのは「テレビ」で、次いで「ラジオ」「自治体のホームページ」などが挙げられました。また、火災保険や地震保険に関しては、31%が火災保険とセットで加入しており、年代が上がるほど加入率が高い傾向が見られました。

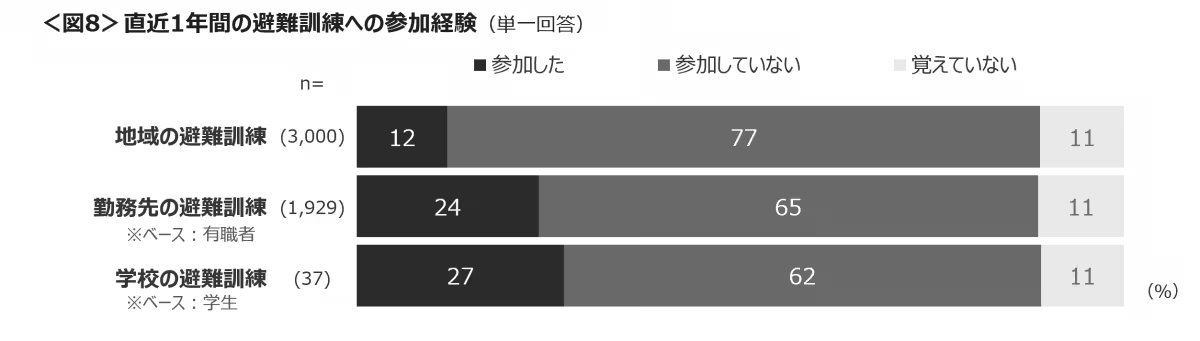

避難訓練への参加意識

最後に、避難訓練への参加状況ですが、地域や勤務先、学校での参加率はいずれも低く、地域は12%、勤務先は24%、学校は27%と非常に低い数値です。これにより、多くの人が防災への意識を高める必要があることが示唆されます。

結論

この調査結果から、家庭内の防災対策には大きな課題が残されていることが分かりました。73%が十分な備えをしていない中で、特に若年層は防災に対する意識をさらに高め、必要な知識や備えを準備することが重要です。この報告は、今後の防災教育や地域の取り組みの一助となることが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。