内陸大地震の震源を探る新たな研究成果について

内陸大地震の震源を探る新たな研究成果について

最近、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)の研究チームが、内陸大地震の震源付近における断層の破壊メカニズムに関する重要な知見を明らかにしました。この研究は、これまでの内陸地震に関する理解を深める大きな一歩となり、今後の地震予測や防災活動においても重要な役割を果たすことが期待されています。

研究の背景

日本は地震多発国であり、特に内陸部に位置する活断層によって引き起こされる大地震は、過去に大きな被害をもたらしてきました。これらの地震の発生メカニズムを理解することは、私たちの安全な暮らしを守るための重要な課題です。これまでは、地震の長期的な評価が主流でしたが、断層の挙動や破壊の開始を短期的に観察することで、より迅速で正確な予測が可能になるかもしれません。

研究の内容と成果

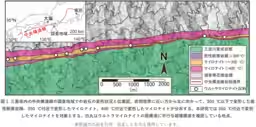

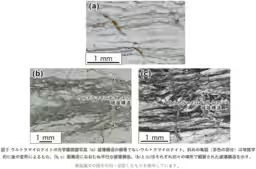

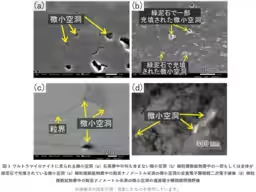

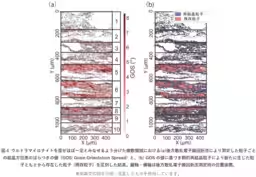

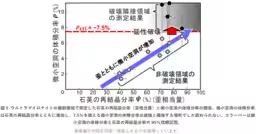

今回の研究では、三重県内にある中央構造線と呼ばれる地域において、内陸大地震の震源が近くに位置する断層を調査しました。ここで、地下10km付近における岩石の延性変形を分析し、微小空洞の形成が破壊につながるメカニズムを解明しました。それによると、延性変形によって形成された微小空洞の体積分率が7.5%を超えると、地下の断層が破壊される可能性が高まることが示されています。

微小空洞とは、岩石中に存在する非常に小さな空洞で、これが形成されることで岩石の強度が低下し、破壊の引き金となると考えられています。今回の研究により、延性的な変形を受けた岩石において微小空洞の存在は、その後の断層の破壊を予測する上で非常に重要であることが確認されました。

今後の展望

これらの知見をもとに、内陸大地震の震源に関するより短期的な予測手法の確立が期待されます。また、この研究成果は、「Journal of Geophysical Research: Solid Earth」に載せられ、研究コミュニティ内で広く共有されています。

地震学の研究は日々進化していますが、この新たな発見が、今後の地震予測技術や防災対策に重要な影響を与えることは間違いありません。研究者たちは、延性変形と微小空洞の関連性をさらに進め、より多くの地域で同様の現象が確認されることを目指しているとのことです。

今回の研究によって、私たちは内陸大地震の生成メカニズムについての理解を一層深めることができるでしょう。引き続き、このテーマに関する研究の進展に注目していきたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。