地震後の表層崩壊が水質と微生物に与えた影響を解明

地震後の表層崩壊が水質と微生物に与えた影響を解明

2018年9月6日、最大震度7を記録した北海道胆振東部地震。この大地震によって、北海道の厚真町と安平町では6,000件以上の表層崩壊が発生しました。これは一体どのような環境に影響を及ぼすのでしょうか。今回は、国立研究開発法人産業技術総合研究所の研究をもとに、表層崩壊の環境変化について詳しく見ていきます。

表層崩壊の概要と影響

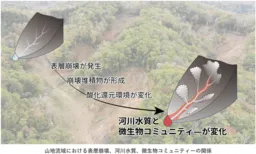

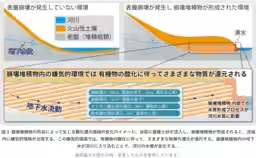

表層崩壊とは、豪雨や地震によって土壌や風化した岩盤の表面が不安定になり、移動する現象を指します。この崩壊によって、山地流域内の河川水質や微生物コミュニティに変化が生じることが確認されました。

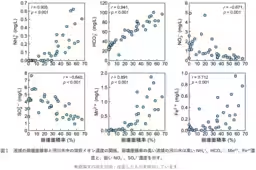

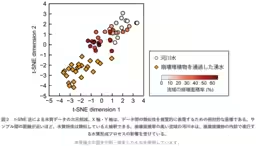

研究チームは、表層崩壊の発生規模と環境への影響の関連性を調査しました。結果、河川水の溶存イオン濃度が崩壊発生規模と強い相関を示すことが分かりました。また、崩壊堆積物を通過した湧水は、周辺環境よりも還元的な特性を持つことも確認されました。これにより、微生物コミュニティの変化にも影響を及ぼしていることが示唆されています。

研究の進め方

調査では、異なる崩壊面積率を持つ37の流域から河川水を採取し、環境DNA解析を行いました。その結果、崩壊面積率が高い流域の河川水では、特に嫌気的環境に活動する微生物が多数検出されました。これは、崩壊堆積物内での酸化還元反応が活発に進行しているためと考えられます。

水質と微生物の関係

研究の進展により、河川水質の変化が崩壊堆積物の影響を受けていることが明らかになりました。特に、崩壊堆積物が形成されたことで河川内に還元的な環境が生まれ、その結果、微生物群の構成が著しく変化していることが分かりました。この変化は、将来的な水資源の質的安全性に大きく影響を及ぼす可能性があります。

本研究の重要性

本研究は、表層崩壊が水環境へ及ぼす影響の理解を深める重要な分析を提供しました。特に、表層崩壊が水資源や生態系に関連する新たな知見をもたらすことは、今後の防災対策や水資源管理、生態系の保全において非常に意義があります。また、今後の研究では、さらに詳しく微生物活動と水質形成プロセスとの関係を調べていく予定です。

まとめ

北海道胆振東部地震による表層崩壊の影響が、河川水質や微生物コミュニティにどのような変化をもたらすかを探る研究が進められています。これにより、環境変化の理解を深め、水資源の質的な管理や生態系の保全へとつなげる重要な知見が得られることでしょう。今後の研究成果からさらなる洞察が期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。