急性心筋梗塞治療の最前線と医師の働き方改革の影響

急性心筋梗塞治療の最前線と医師の働き方改革の影響

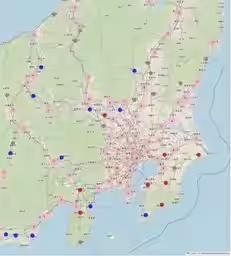

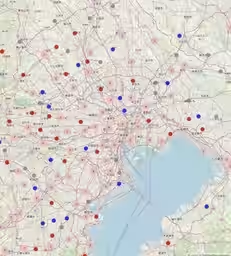

急性心筋梗塞に対する治療法は日々進化していますが、医師の働き方改革がもたらす影響も無視できません。2025年5月15日には、心筋梗塞のカテーテル治療が行える医療機関を一覧で探せる「ハートマップ」が一般公開されます。この取り組みは迅速な救急対応を支える重要な役割を果たすでしょう。

現状の課題

最近の調査において、重度の症状を伴うST上昇型急性心筋梗塞の患者数が増加していることが明らかになりました。特に2019年から2023年の期間だけで約2,250件の増加が確認されています。日本全体の人口は減少していますが、高齢者が増える中、心筋梗塞の患者は今後も減らない見込みです。さらに、カテーテル治療を受けた後に亡くなる患者も増加傾向にあり、2023年には死亡率が6.5%に達しました。このため、早期の治療開始が生死を分けるカギとなっています。

急性心筋梗塞の治療に従事している医師は通常、自宅で待機して急な呼び出しに対応することが多く、実際に病院に常駐している医師はわずか8%にとどまります。治療を実施した医師はその翌日、通常診療に従事しなければならず、充分な休息を取れない状態が続いています。このような過酷な労働環境が医師の健康や医療の質に影響を及ぼしています。

勇敢な医療現場

日本の急性心筋梗塞救命率は、世界的に見ても高い水準にあります。それを支えているのは、治療が受けられる施設が全国に分散して存在するからです。特に、カテーテルによる治療は、発症からできるだけ早く行うことが救命に繋がるため、各病院や医療従事者の努力が重要です。しかし、医師の働き方改革によって、治療医が少数の小規模施設では特に影響を受けています。

働き方改革の影響

医師の働き方改革が進む中、労働時間の「見える化」によって治療医の負担が大きくなり、若手医師が敬遠する傾向があることも懸念されています。特に、急性心筋梗塞や心臓血管外科などの専門分野では需要が高まる一方で、医師数が減少していく可能性があります。このままでは急性心筋梗塞の治療体制が崩壊するリスクも高まっています。

未来への提言

日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)からは、急性心筋梗塞に対する治療環境改善が緊急の課題とされています。経済的インセンティブやタスクシフトなど、若い世代の医師に選ばれる環境づくりが欠かせません。そのためには、医療界全体での理解と協力が求められます。医師の負担を軽減し、質の高い医療を維持するためには、構造的な改善が必要です。

ハートマップの意義

「ハートマップ」は、心筋梗塞のカテーテル治療可能施設を探せる便利なツールとして、医療アクセスの格差を解消する一助となります。ユーザーは、心筋梗塞の発症を事前に想定し、救急搬送が必要となった際に最適な病院をすぐに確認することができます。120分以内の治療開始を目指し、日常的にこのウェブツールを活用することが、治療成績向上に繋がることを期待しています。

急性心筋梗塞は誰にでも起こり得る疾患です。そのため、私たち自身がどのように備え、迅速な医療を受けることができるかを考えることは非常に重要です。これからも地域の医療体制の強化を目指し、社会全体で心筋梗塞治療を支えていく必要があります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。