実家相続の真実!約5人に1人が相続を躊躇する理由とは

実家相続の真実!約5人に1人が相続を躊躇する理由とは

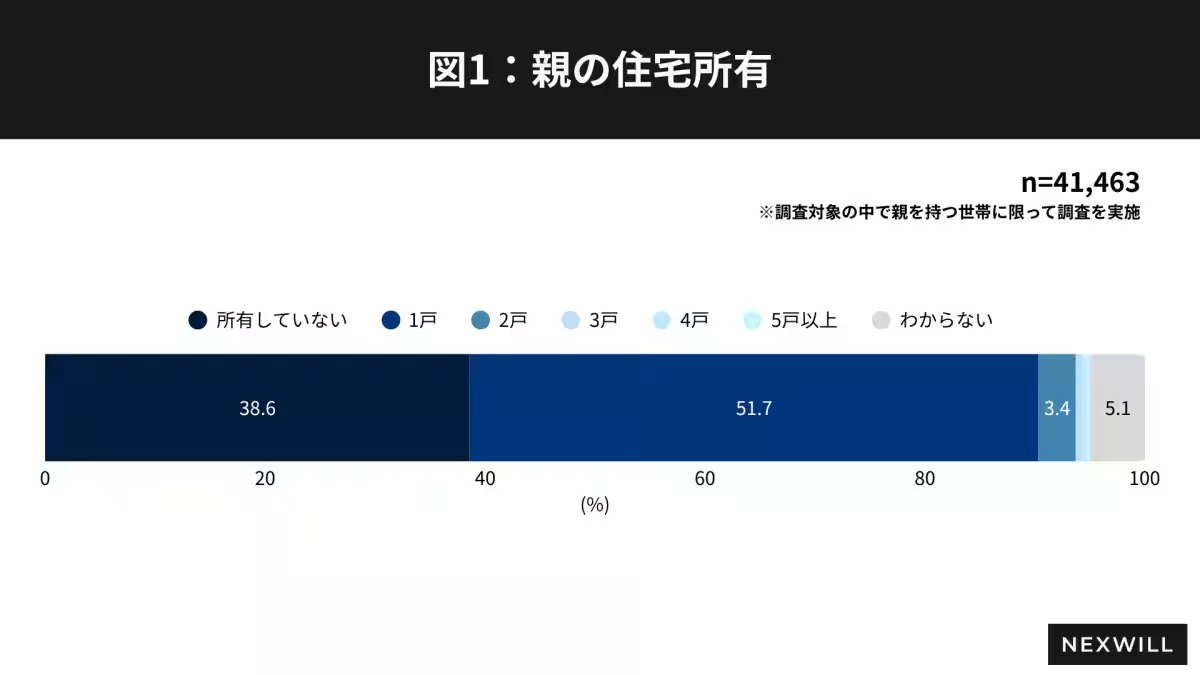

相続に関する認識が変わりつつある中、実家の相続について

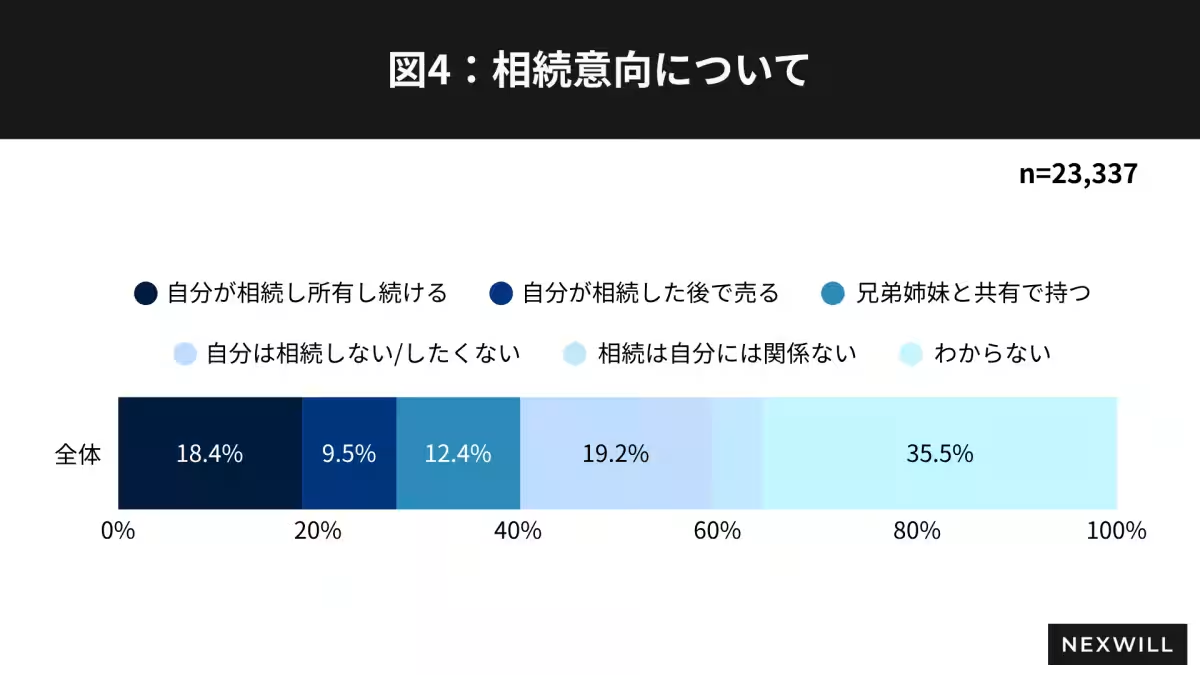

t次第に高まっている状況が見えてきました。株式会社ネクスウィルが行った調査によると、全国の40歳以上の男女11,199人のうち、約5人に1人が「相続を望まない」と回答したことが明らかになりました。これは一体どういうことなのでしょうか。

調査結果の概要

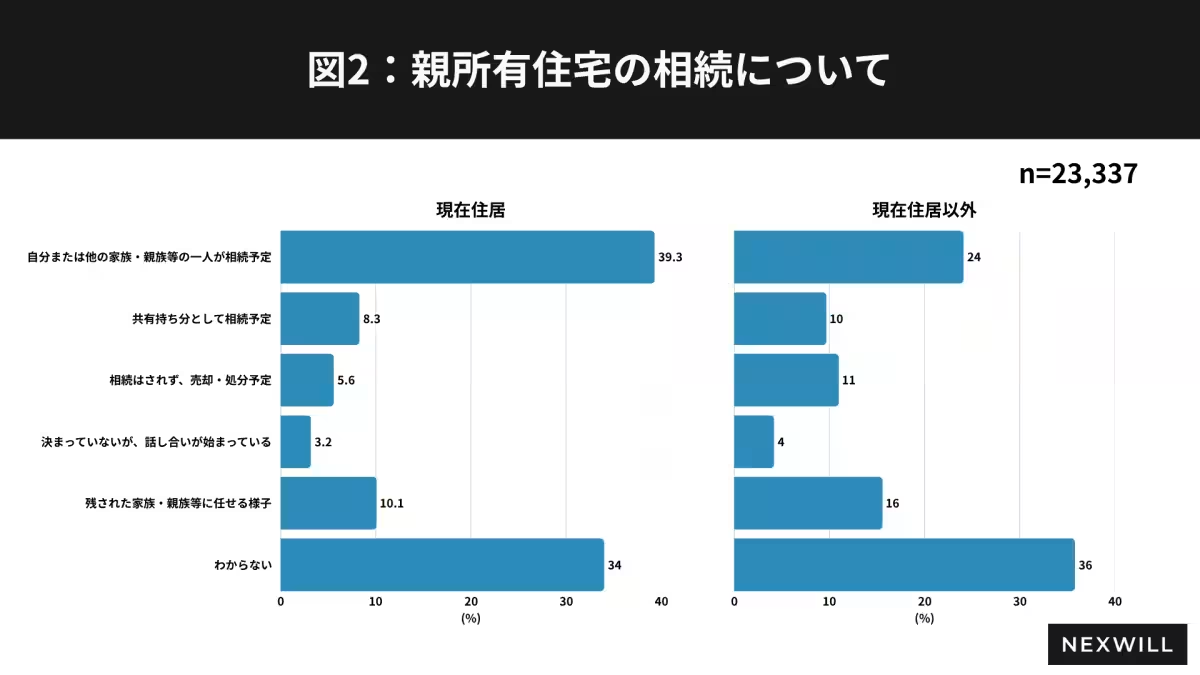

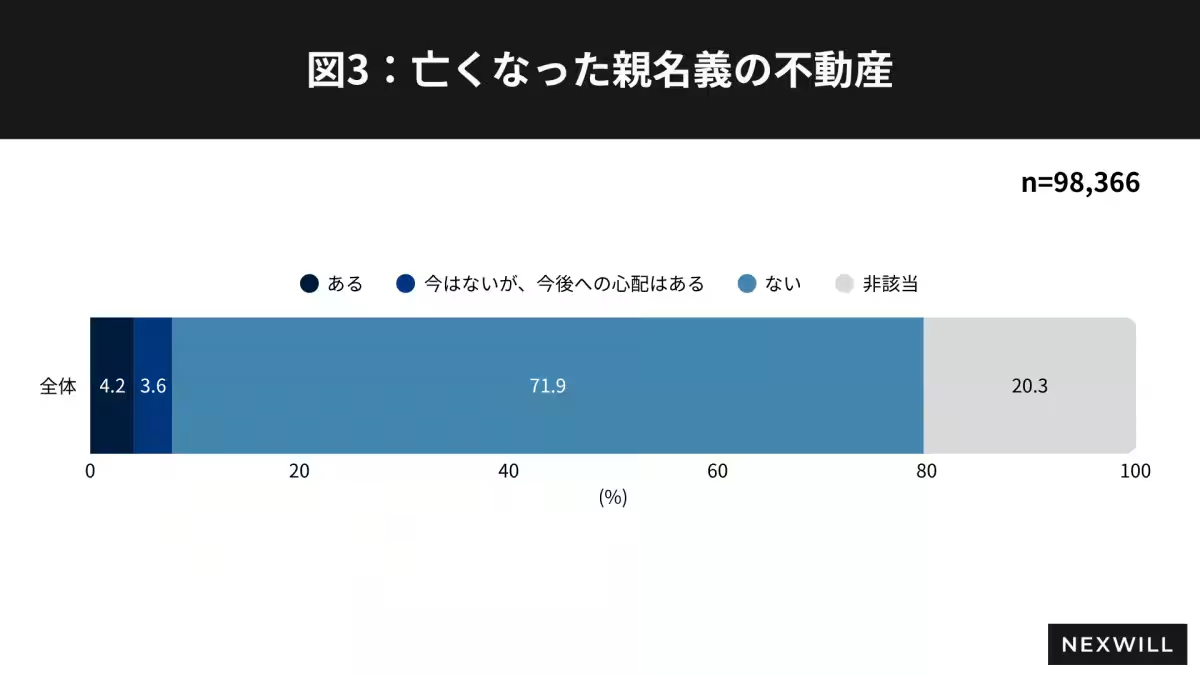

調査の結果、被相続人の63.6%が相続を「未定」としており、また、全体の4.2%が「亡くなった親名義のまま」の不動産を持っていることがわかりました。このような結果は、実家相続に関する多くの課題が浮き彫りになりました。

- - 相続意思の不明確さ:自分が所有する住宅についての相続予定は、「わからない」との回答が38.7%を占め、「家族にまかせるつもり」と回答した人も24.9%にのぼります。このように、「自分で決定する」よりも「家族にまかせる」とする姿勢が強いと言えます。

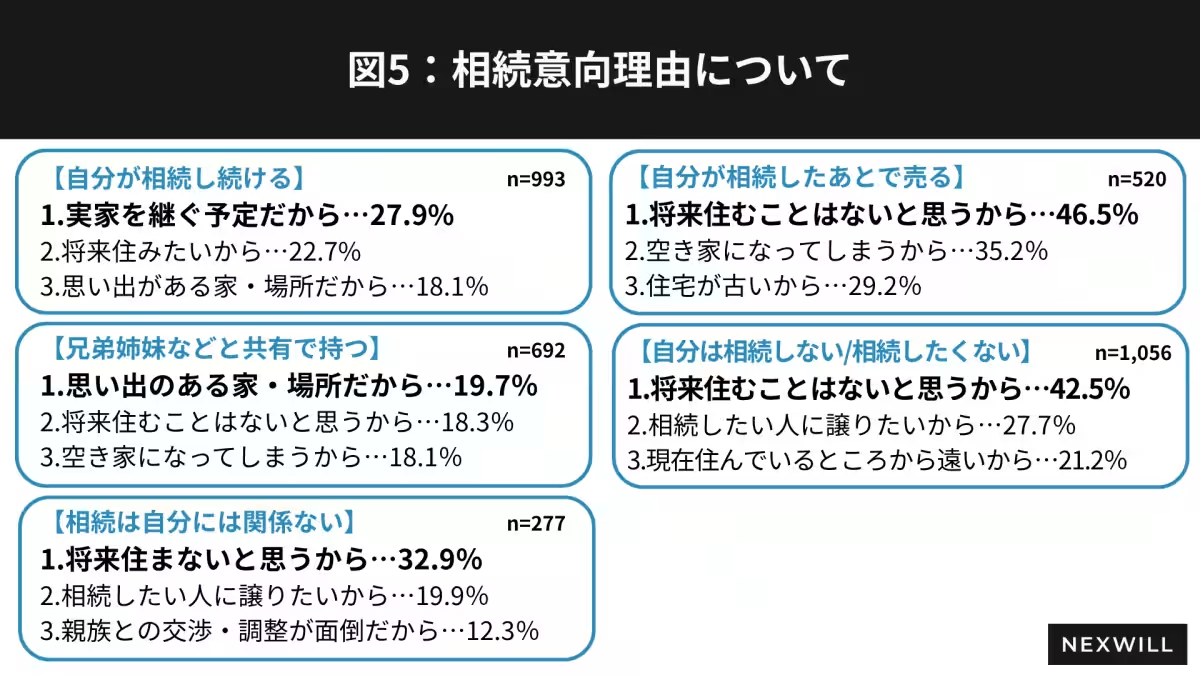

- - 相続を望まない理由:相続したくない理由には「将来住むつもりがない」「譲りたい相手がいる」「現在住んでいる場所から遠い」という物理的・心理的要因が挙げられています。

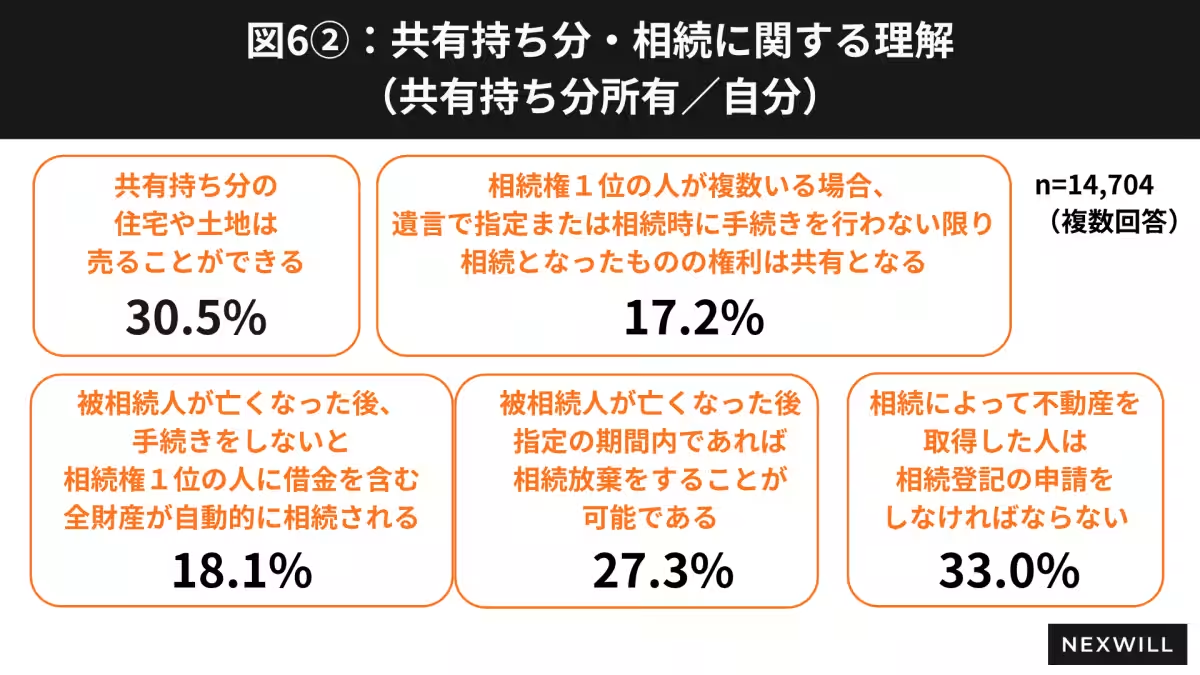

共有持分の認識不足

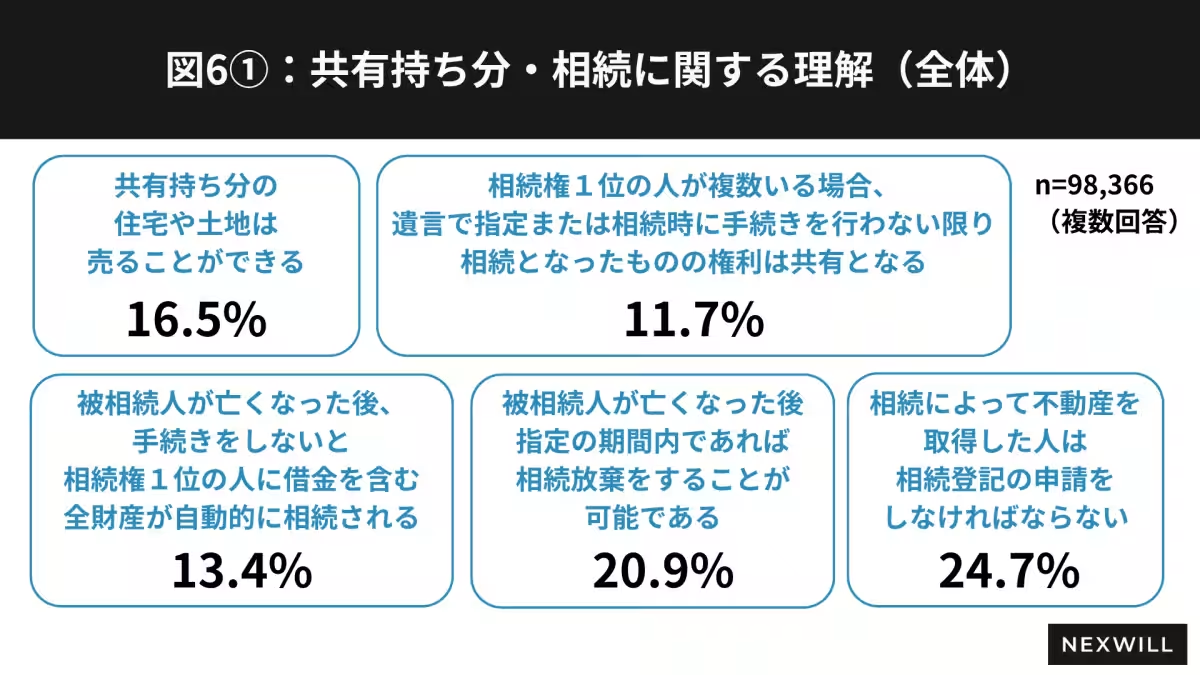

「共有持ち分の住宅や土地を売ることができる」と認識している人は全体の16.5%に過ぎません。具体的には、共有持分を所有する人の中でも、約3割しかその事実を知らないという結果でした。これにより、処分や活用がされずに空き家問題や相続トラブルが引き起こされる可能性があります。

相続登記の義務化とその影響

2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されることで、不動産についての認識が必要になります。正当な理由がない場合、3年以内に登記を行わないと、過料の対象となる可能性があります。これが進行することで、未登記の不動産が増え、さらなる社会問題に発展することが懸念されます。

解析と今後の展望

調査結果から、家族の共有名義によって権利関係が複雑になる現状が読み取れます。「まだ決めていない」「家族にまかせる」と回答する人が多く、決定が先送りされることで、権利関係がさらに複雑化し、不動産が空き家化してしまうリスクが高まっています。

株式会社ネクスウィルはこうした「訳あり不動産」を解消するため、買取事業とC to Cプラットフォームを運営しています。これにより、相続や権利関係の問題を抱える不動産を「再び活かせる資産」として市場に戻すことを目指しています。まだ多くの人が知らない「共有持ち分」を売却可能な資産として活用するための取り組みは、今後の社会課題解決の鍵となるでしょう。

まとめ

実家の相続に関する現状は、相続を望む人と望まない人が共存し、親の名義のままの状態が多く存在しています。物理的・心理的なハードルが存在する中で、相続登記の義務化がどのように影響を与えるのか、そして相続の意思決定において家族の役割がどのように変化していくのか、今後の動向に注目です。私たちはこれらの問題に正面から向き合う必要があります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。