東京・墨田区で実現する『暗闇と共存』の新しい公共空間デザイン

暗闇をデザインする新たな挑戦

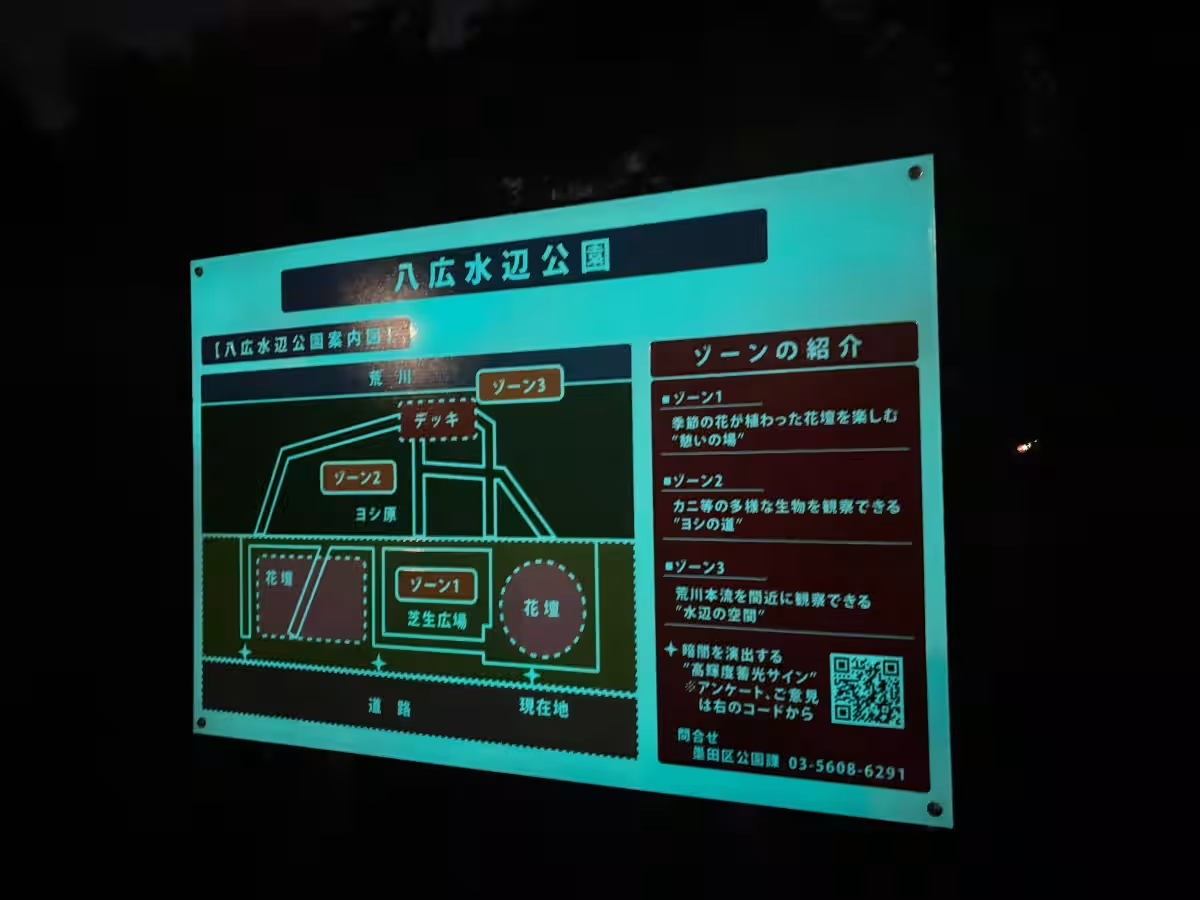

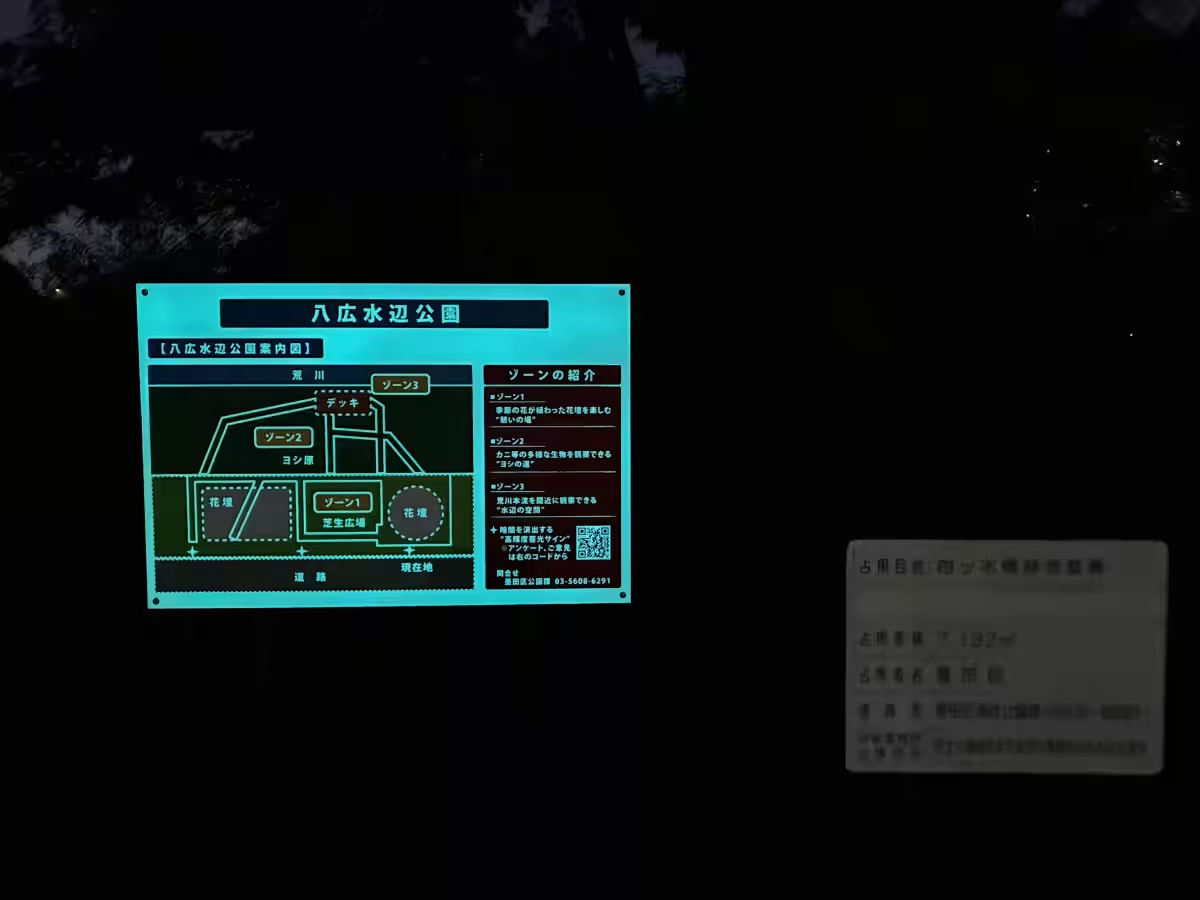

東京・墨田区の荒川四ツ木橋緑地において、注目すべき公共デザインプロジェクトが始動しました。テーマは「暗闇をデザインする」。これは、ただ単に暗さを除去するのではなく、暗闇を含めた自然な空間を活かして、公共の安全性や魅力を向上させることを目指しています。この取り組みは、東京都墨田区の協力のもと、株式会社humorous、千葉大学環境デザイン研究室が共同で実施するもので、地域のクリエイターたちも参加しています。

河川敷の課題

日本には13,935本の河川があり、その河川敷は約10%の国土を占める重要な空間です。東京都の墨田区に位置する荒川の下流域の河川敷は、特に都心にありながらも、夜間にはほとんど照明が届かない“暗闇のポケット”となっています。しかし、そこにはジョギングや散歩などを楽しむ人々も存在しています。現在、公共の安全確保は大規模な照明インフラに頼るしかない状況ですが、これには電力供給や維持費、環境への影響といった多くの課題が伴います。そこから、新しい方向性として「照らす」から「活かす」へという発想の転換が必要だと考えられています。

蓄光技術の活用

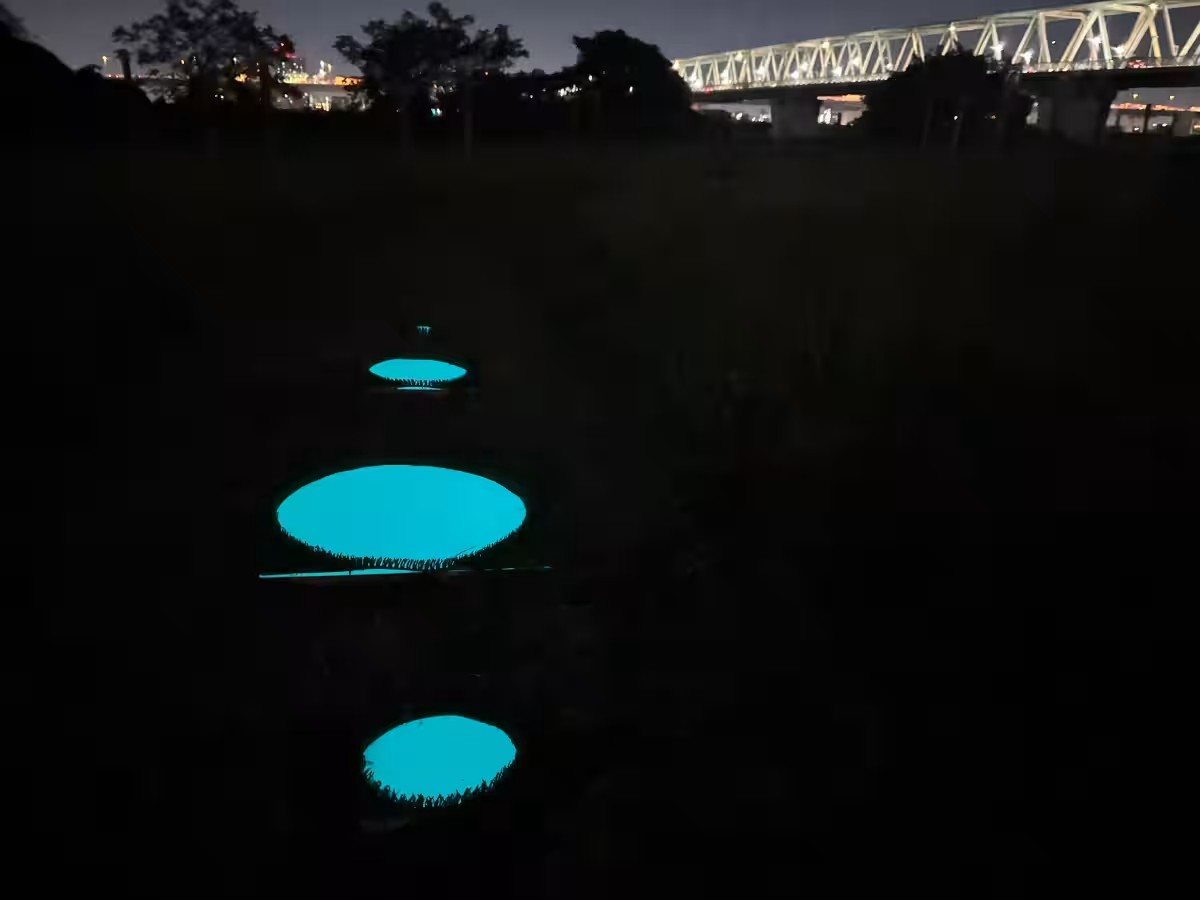

このプロジェクトでは、非電力の蓄光材料を使用し、暗闇をデザイン要素として取り入れます。これは、単純に明かりを加えるのではなく、「認知できる暗闇」を構築するためのもので、段差ケアや安全な動線誘導を行うサインが発光します。

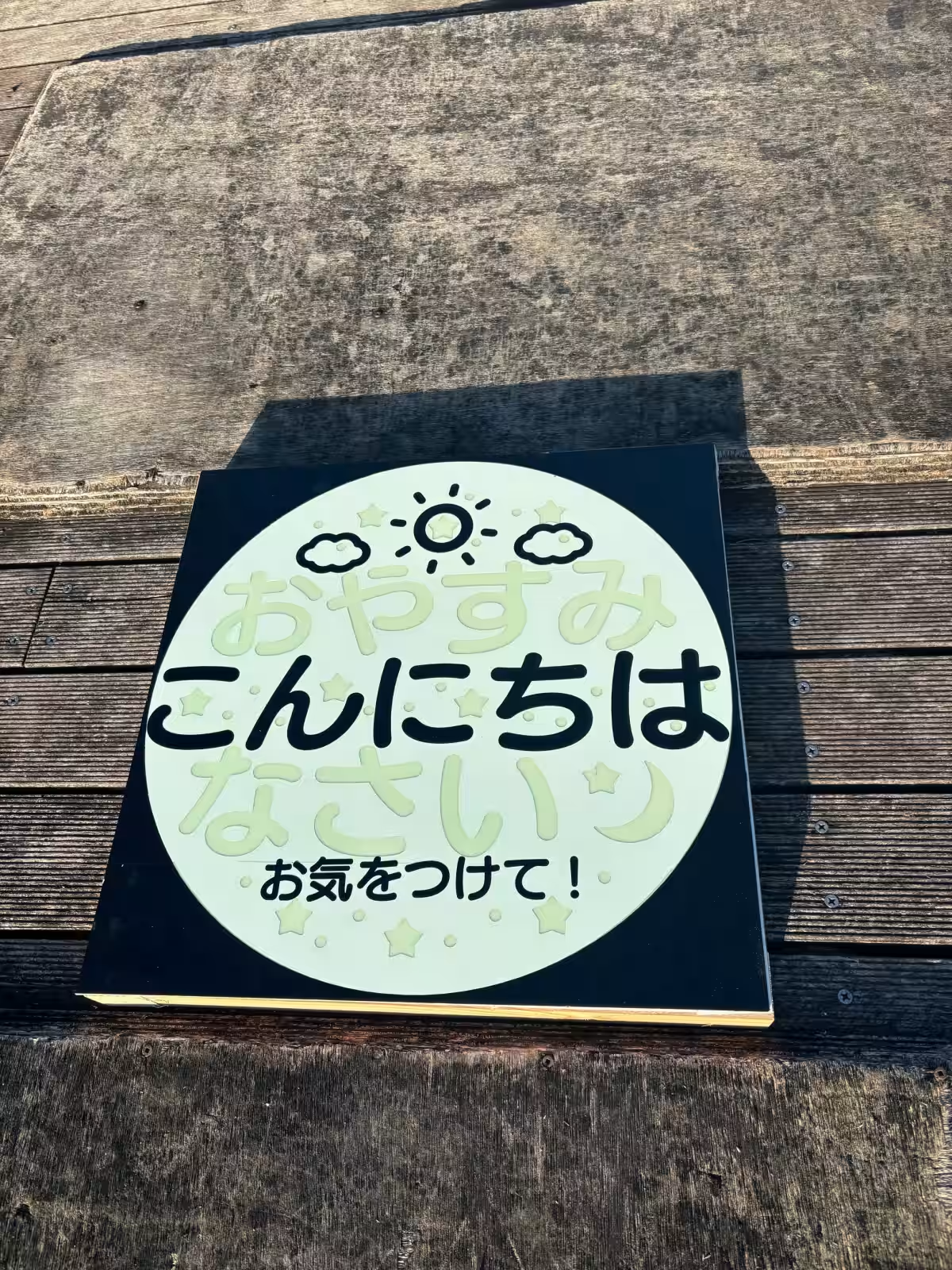

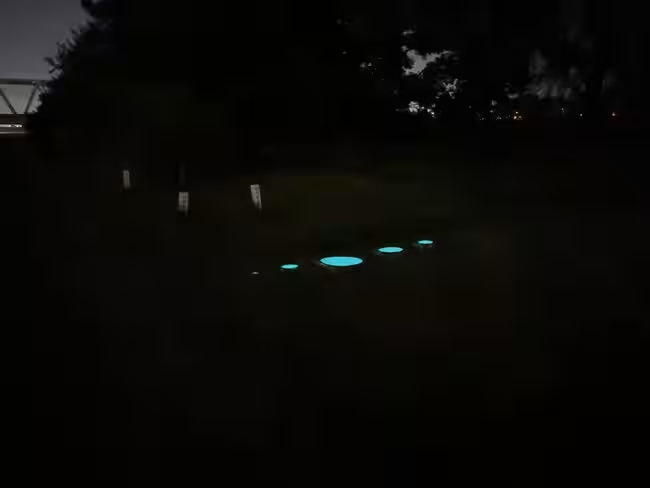

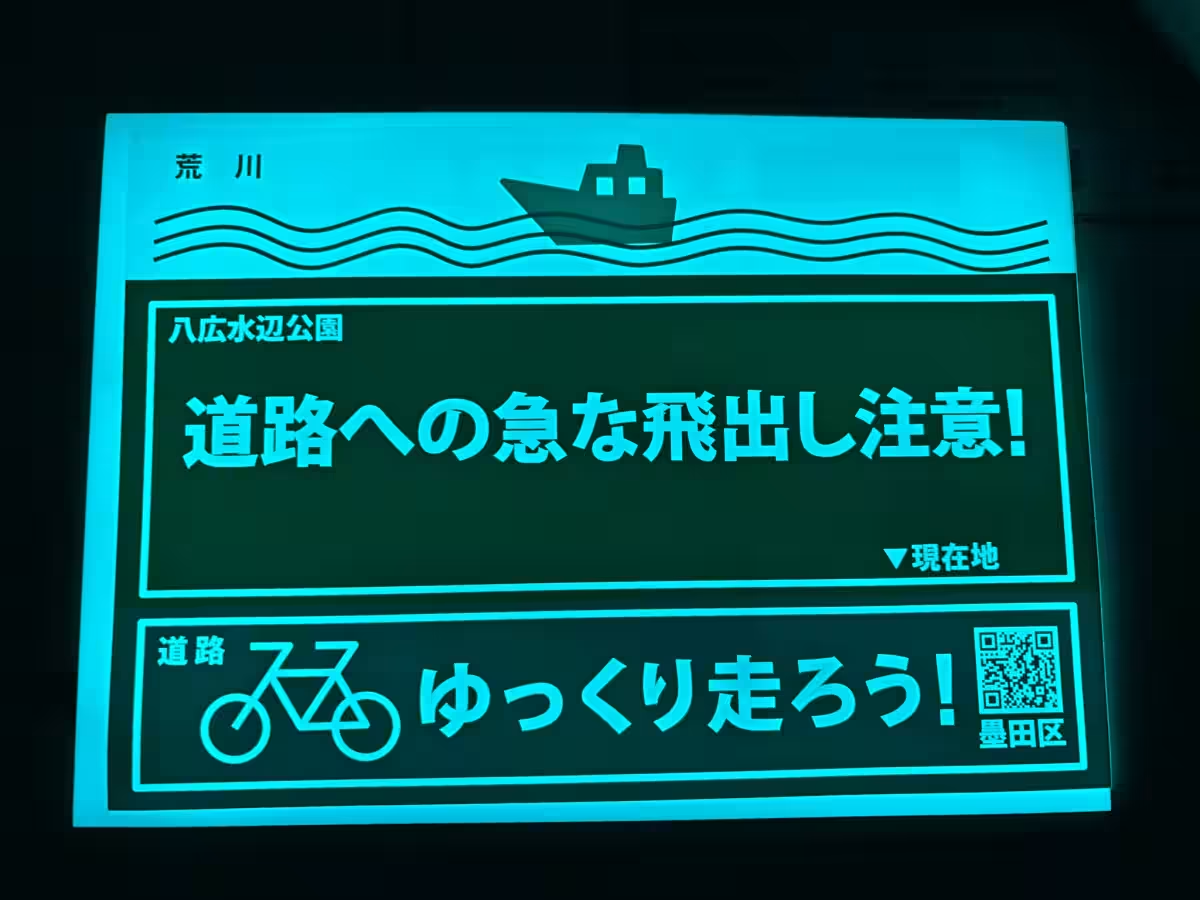

具体的には、40箇所以上に配置される円形のエスコートユニットが、昼夜を問わず来訪者を導き、心地よい「光のリズム」を創出します。また、入口には大きな発光サインが設置され、昼は案内ボードとして、夜は発光することで、利用者に親しみやすい環境を提供します。これらのユニットは、特別なフィルムを用いて簡単に情報を更新できるため、維持管理コストの削減にもつながります。

暗闇の新しい価値

本プロジェクトの設計は、明るさの補填ではなく、“暗闇そのものをデザイン要素”として捉えています。つまり、昼と夜の自然な変化を楽しめる空間体験を通じて、暗闇に潜む新たな価値を見出そうという試みです。例えば、蓄光プレートに施された特殊加工により、「こんにちは」や「おやすみなさい」といったメッセージが時間帯に応じて変化し、訪れる人々に心地よい導きを提供します。

国土交通省のモデル事業として実施されているこの取り組みにより、暗闇がこれまでの「危険」や「不安」から解放され、都市における夜の価値が見直されることでしょう。特に、暗闇そのものが安心の感覚を生むとする点は、公共の場をより健全で魅力のあるものに変える可能性を秘めています。

今後の展望

このプロジェクトが進展することにより、河川敷だけでなく、全国の公園、広場、遊歩道など、様々な公共空間にこのコンセプトが展開されることが期待されます。墨田区の担当者は、「暗闇は生活に近くありながらも排除されがち。しかし、今回の取り組みを通じて、暗闇が新たな安心感や価値に繋がることを期待しています」と語っています。

今後、私たちの身近な公共空間がどのように変化していくのか、非常に楽しみです。これを機に、公共デザインの新たな可能性が広がることに期待しましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。