グンゼグリーン独自の技術でCO₂削減を可視化した新時代の緑化事業

グンゼグリーン独自の技術でCO₂削減を可視化

グンゼ株式会社の連結子会社であるグンゼグリーン株式会社が、九州大学都市研究センターとの共同研究を通じて、緑化事業のCO₂吸収量を数値化する独自の算定技術を開発しました。この新技術は、樹木の成長過程を定量的に評価することを目指し、環境保護に向けた新たな一歩を踏み出しています。

独自の算定技術

グンゼグリーンの新たな算定技術は、植栽された樹木が100年間にわたりどの程度のCO₂を吸収するかを可視化するものです。具体的には、樹木の成長に伴い、どのくらいの高さと直径が増加するのか、そしてその生存率を推定し、これに基づいて体積の増加量を算出します。このアプローチにより、緑化事業における樹木の供給がCO₂削減に貢献している度合いを客観的に示すことができます。

この技術は、環境配慮設計やインバースマニュファクチャリングに関する国際シンポジウム(EcoDesign2025)で発表される予定で、将来的にはカーボンクレジットの広まりとともに、この分野における環境価値の評価が進んでいくことが期待されています。

グンゼグリーンの取り組み

グンゼグリーンは、過去5年間で約2500万本もの樹木を全国各地に供給し、累計2.3万t-CO₂以上の削減貢献を実現しています。この成果は、緑化事業を進める中で得られた環境価値をグンゼグループ内でのカーボンオフセット活動に利用し、アパレル商品のBODY WILDでも活用されています。

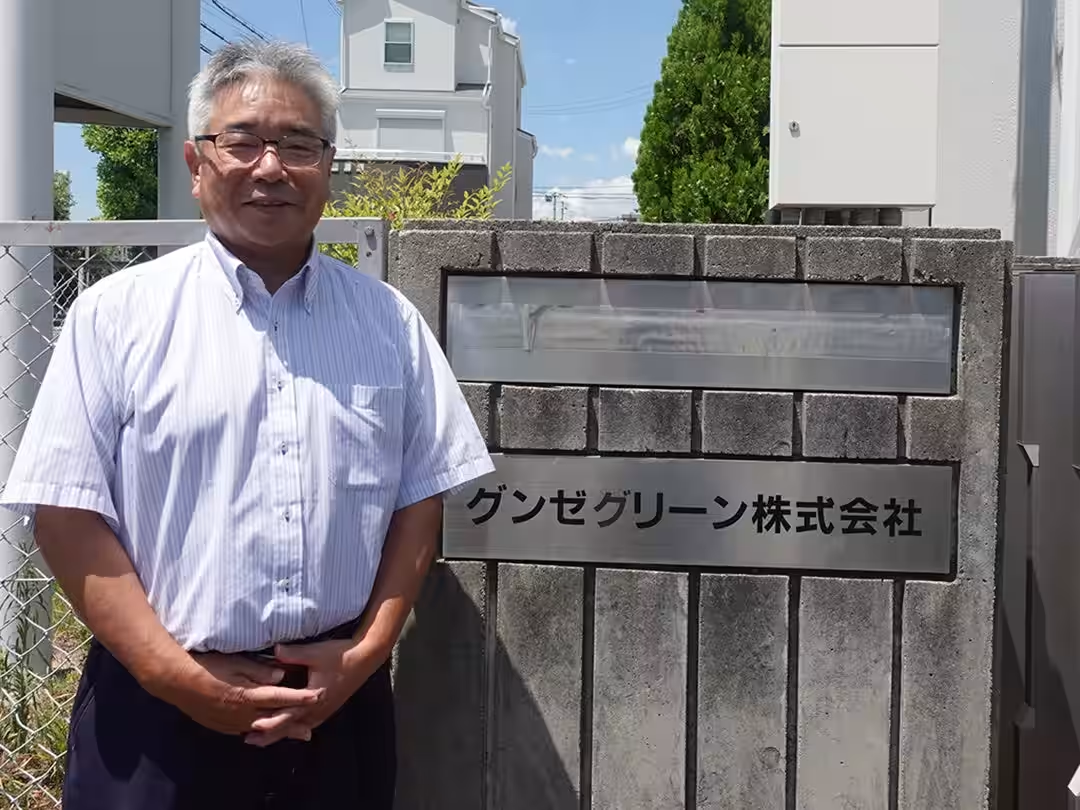

グンゼグリーンの社長、池田智範氏は「都市緑化は私たちの使命であり、供給された樹木が地域に根付き、人々に癒しや快適さを提供する重要な事業です」と語ります。この理念に基づき、環境価値の可視化や評価を社会に広めていくことを目指しています。

未来の都市緑化

グンゼグリーンが導入した算定技術は、樹木の供給に留まらず、多くの関係機関のプロセスにも適用可能です。この新たな仕組みにより、緑化事業のCO₂吸収量を評価・定量化する取り組みが進むと考えられています。

「樹木の価値を可視化することで、持続可能な都市環境の形成を目指します」と池田氏は強調します。これにより、地域の魅力や価値を高める取り組みがさらに促進されるでしょう。

グンゼグリーンは今後とも、緑豊かで持続可能な社会の実現に向けて地道に活動を続けていくと宣言しています。私たちの生活空間に寄与する新たな緑化事業の効果に期待が寄せられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。