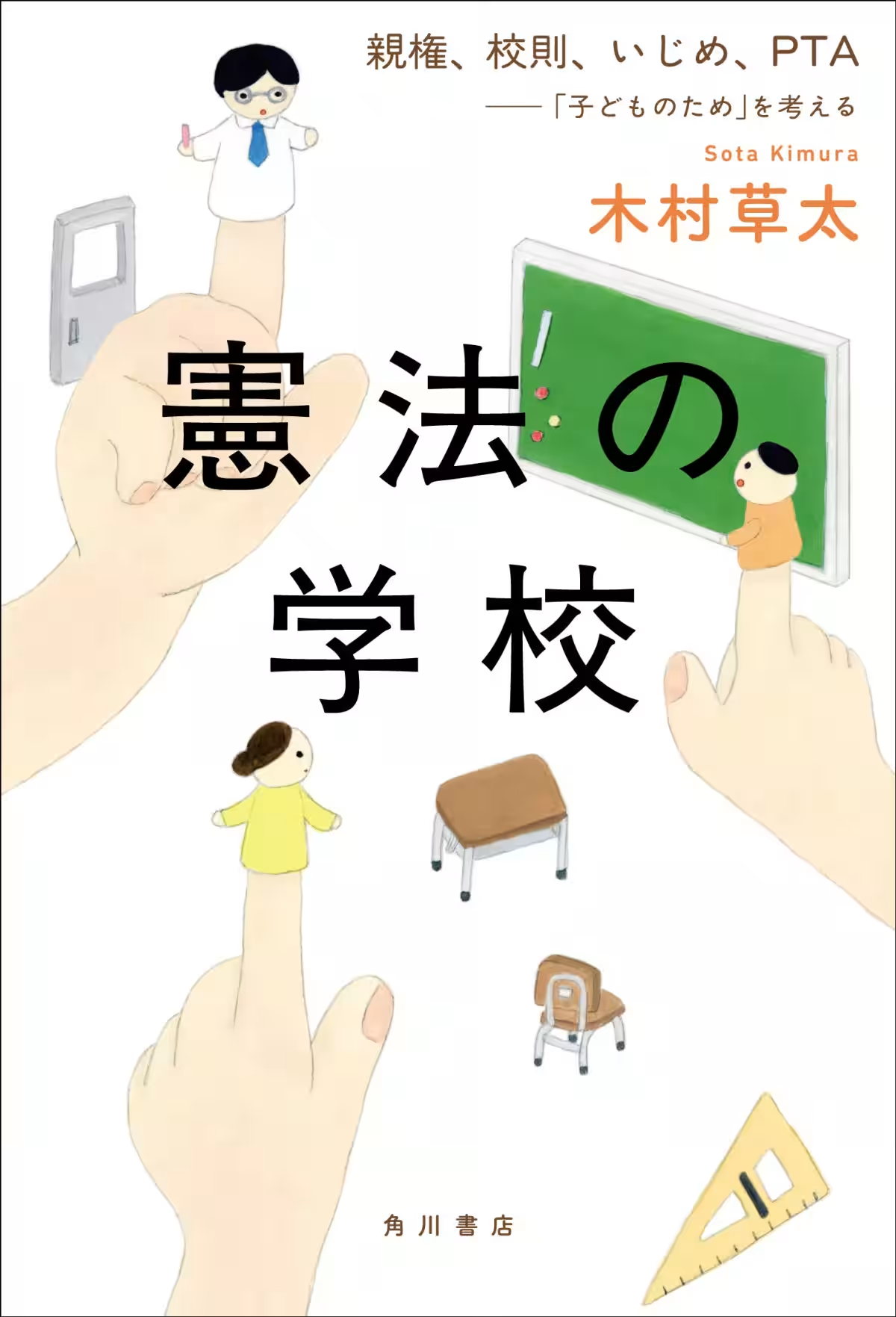

子どもの未来を考える新刊『憲法の学校』が描く教育と権利のバランス

子どもの未来を考える新刊『憲法の学校』

2025年2月20日、株式会社KADOKAWAから刊行される『憲法の学校親権、校則、いじめ、PTA――「子どものため」を考える』は、子どもたちの権利と教育の在り方について深い洞察を提供する書籍です。著者の木村草太教授は、憲法学の専門家として、現代社会における教育と権利の問題に的確に切り込んでいます。

重要性が増す教育と権利の問題

最近のデータによると、2024年の小中高生の自殺者数が過去最多の527人に達したことが報告されています。この現実は、教育現場で発生するいじめや、親権についての議論がますます重要であることを示しています。教育は子どもたちの成長において基本的な役割を果たしますが、その中で彼らの権利がどのように考慮されているのか、改めて考える必要があります。

『憲法の学校』では、いじめ防止対策推進法が制定されてからの12年の取り組みを振り返りながら、それでもなお解決が難しい問題を取り上げます。特に「見えにくい」トラブルの解決に向けて、憲法の原則に立ち返ることで新たな視点や解決策を示唆する一助となっています。

共同親権とPTAの論点

本書は、2024年に社会で議論されている「共同親権」「校則」「PTAへの強制加入」の問題を取り上げています。近年、親権のあり方に関する考え方が多様化しており、共同親権に関する法律的な議論も注目されています。また、PTAへの強制加入に関しても法的立場からの再考が求められています。これらの問題にどのように対処すべきか、読者に考えるきっかけを与えてくれる内容となっています。

多角的な視点での分析

本書では、教育基本法や学校教育法に基づく学校の役割や、義務教育の機能と課題についても論じられています。学校が果たすべき役割を明示することで、今後の教育政策の方向性を示唆しています。さらに、校則や制服、教科書についての論点も取り上げており、それぞれの教育モデルにおける難しさや葛藤を丁寧に解説しています。

教育現場の安全を高める方法

いじめや給食問題といった実務的な課題にも焦点を当て、学校が子どもたちにとって「安全な場所」にするための方法論が提起されています。これにより、教育現場が如何にしてより良い環境を提供できるかについての洞察が得られます。この新たな視点は、現実の教育問題を理解する上で非常に重要な役割を果たします。

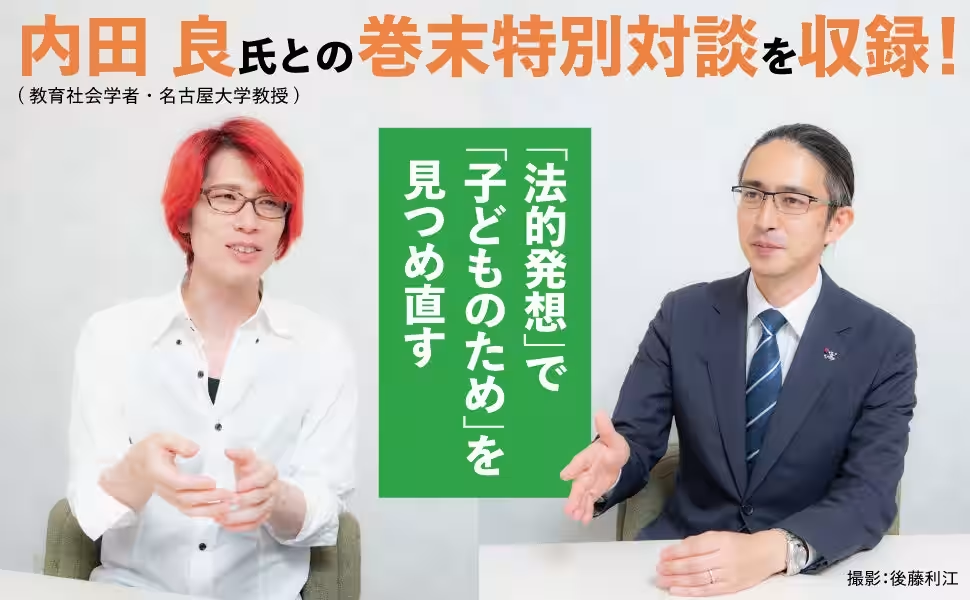

特別対談の収録

巻末には教育社会学者の内田良氏との対談も収録されており、法的発想がどのように「子どものため」に作用するのかが議論されています。対談の中では、「法的発想には、人を公平に扱うためのノウハウが詰まっている」など、教育現場での権利と責任を扱う上での示唆に富んだ内容が展開されています。

まとめ

『憲法の学校』は、子どもたちの未来を真剣に考えるための必読書です。現代の教育課題に直面し、それを解決するための知恵と視点を与えてくれる一冊であり、広く教育関係者や保護者にも推薦したい内容となっています。今後の教育における「子どものため」の制度作りに、ぜひ手に取ってみてください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。