慢性疼痛に苦しむ「痛み難民」の現状と改善の道筋を探る

痛む日常、変わらない現実——慢性疼痛の悩み

現在、慢性的な痛みに悩む「痛み難民」が増加しているとの調査結果が出ています。株式会社理学ボディが実施した「慢性疼痛に関するアンケート調査」では、約18,584人を対象にして、慢性疼痛の実情が明らかになりました。これにより、痛みの改善が求められる新たな治療体制の構築が急務であることが再認識されました。

検証された慢性疼痛の実態

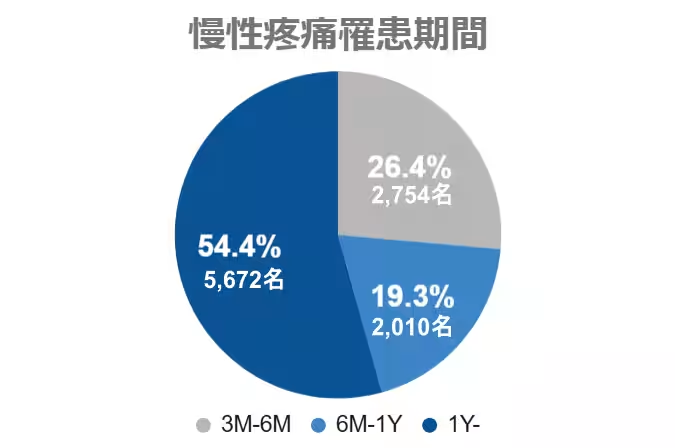

慢性疼痛とは、国際疼痛学会(IASP)が定義するように、3カ月以上続く痛みのことを指します。調査によると、痛みに悩む多くの人々は日常生活や仕事に支障をきたしており、 約56%の回答者が1年以上にわたって痛みに苦しんでいるとのことです。

具体的に言及されているポイントは、次の通りです。

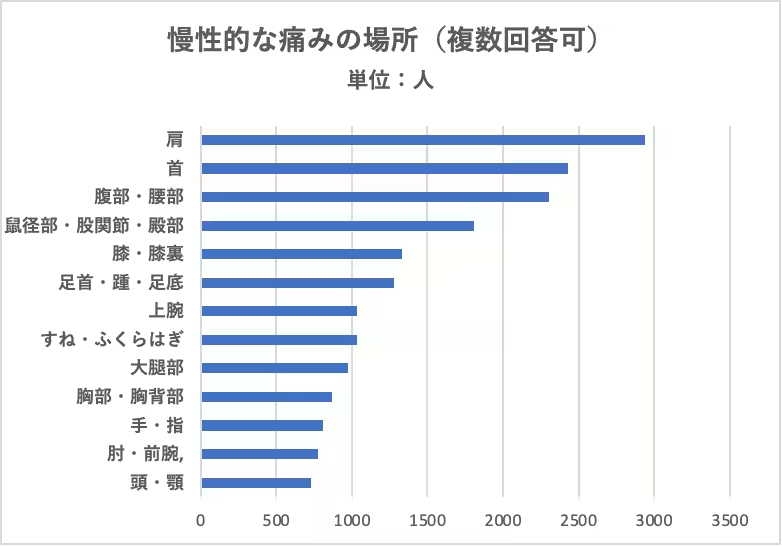

- - 痛みの多い部位:先述されたように、痛みが最も多いのは「肩」、次に「首」、そして「腰」と続きます。

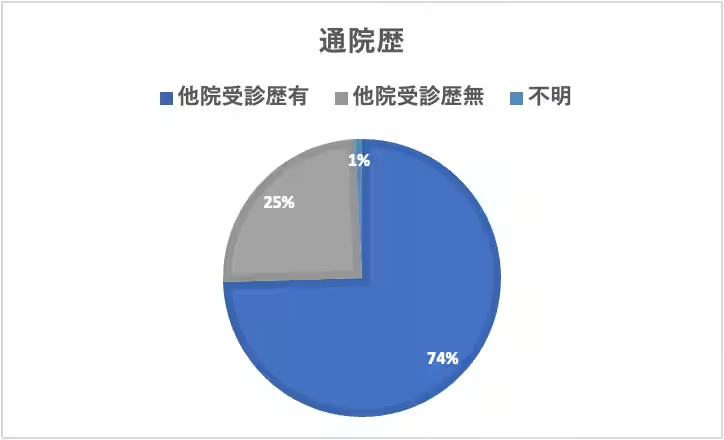

- - 通院経験:調査に参加した人の約7割が医療機関に通った経験があり、その内、半分はリハビリテーションを受けたことがあるそうです。

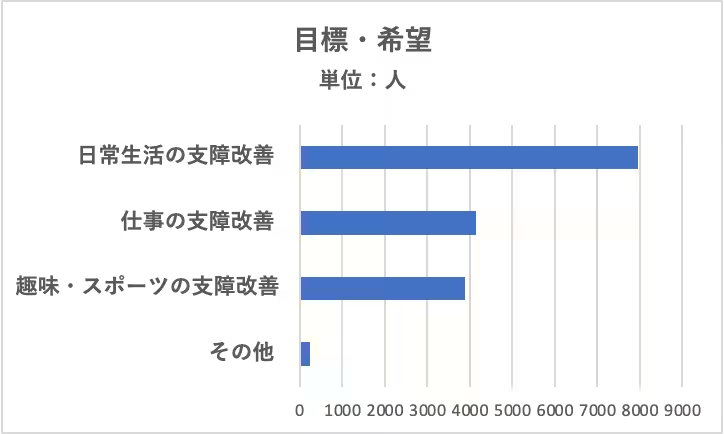

- - 改善希望者:8割近くの人々が日常生活の支障を改善したいと考えています。

慢性疼痛の影響と代償

慢性疼痛は、患者の労働生産性だけでなく、日常生活の質にも大きな影響を与えます。調査結果の中で、76%の人が「日常生活の支障改善」を望んでいることが分かりました。痛みがあることで「仕事ができない」「車の運転に困難を感じる」など、さまざまな支障が出ていることが示されています。

一方、医療機関を受診した経験がある患者の中で、リハビリテーションを利用したのは約48%にとどまりました。この統計は特に注目すべき点です。医療機関は多くの人が利用しているものの、リハビリテーションが活用されていないのは、改善につながる選択肢を知らず、適切な情報が提供されていない可能性を示唆しています。

患者の声と医療体制の課題

今回の結果を受けて、大阪河﨑リハビリテーション大学の今井亮太講師は次のように分析しています。「多くの人々が慢性疼痛により生活に支障をきたしていることが判明した。特にこの痛みが1年以上続いている人が多く、治療体制の見直しが必要」と述べています。

また、慢性疼痛が引き起こす経済的影響も無視できません。日本においては、慢性疼痛がもたらす経済損失が年間約1.9兆円にのぼると試算されています。その為、適切な疼痛管理とリハビリテーションの普及が求められるのは当然のことです。

未来に向けた取り組み

理学ボディは、慢性疼痛に対する新しい施策として、痛みの予防や再発防止を目的とした専門的な技術を導入しています。リハビリテーションを通じて痛みを管理し、生活を豊かにするための支援を行います。また、医療機関との連携を強化し、多くの患者が痛みから解放される未来を目指しています。

結論

慢性疼痛は、個人だけでなく社会全体に大きな影響を与える問題です。この現実を知り、適切な情報提供やリハビリ体制の構築が進むことで、「痛みのない未来」を一日でも早く実現するための第一歩となることでしょう。特に理学療法士が主導する新たなチャレンジが、慢性疼痛を克服する一助となることが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。