児童労働撤廃を見据えたチョコレート業界の取り組みと評価

チョコレート業界の現状と日本企業の評価

2025年を迎えるにあたり、カカオ産業における児童労働撤廃に向けた取り組みがますます注目されています。国連が定めた持続可能な開発目標(SDGs)の一つとして、すべての形態の児童労働を終わらせることが求められており、そんな中での日本企業の姿勢が問われています。

特に、認定NPO法人ACEの活動は非常に重要です。ACEは、2009年よりガーナのカカオ生産地での児童労働撤廃を行っており、その活動の成果として日本企業への働きかけを重ねています。本記事では、2025年の国際的な成績表をもとに、日本企業の現状とその課題を掘り下げます。

世界チョコレート成績表(2025年版)とは

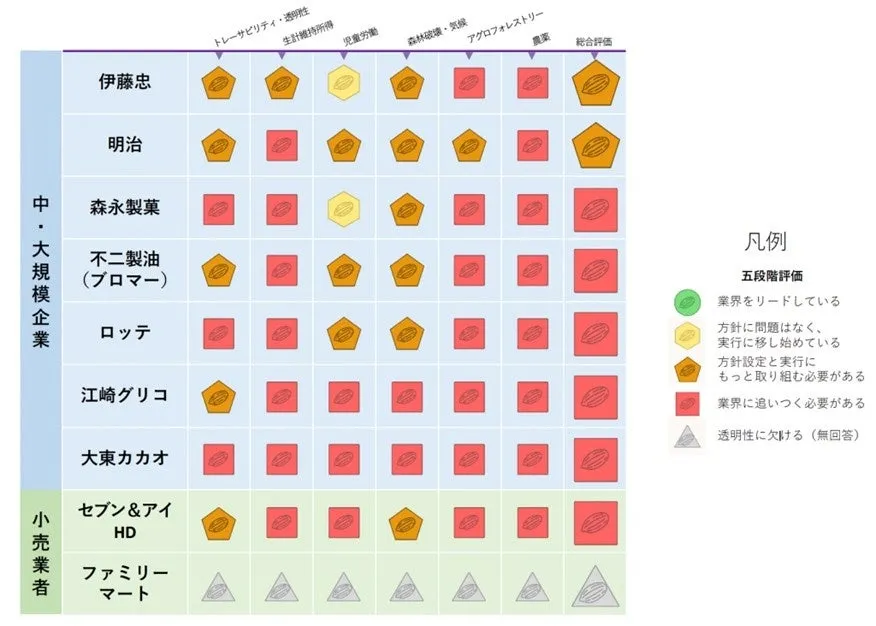

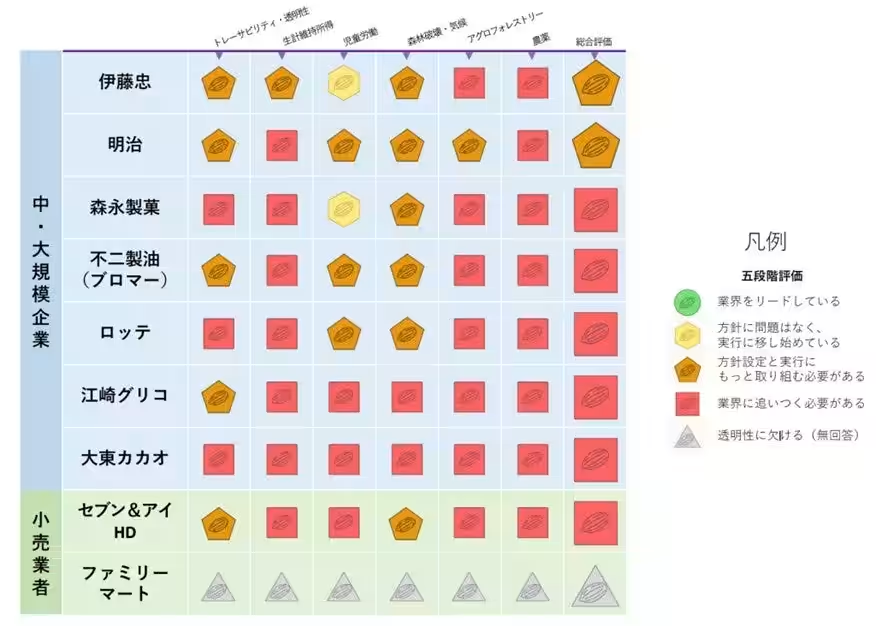

この成績表は、主要なチョコレート企業のサステナビリティに関する評価をまとめたもので、トレーサビリティ、児童労働、森林破壊など6項目で企業のパフォーマンスを測定します。日本企業は全体的に低評価であり、その理由を探ることが急務です。

ACEの副代表である白木朋子氏は、日本企業の評価が全体として低調であると述べています。しかし同時に、児童労働に関しては比較的良い結果を得られたとし、これまでの取り組みが成果として実を結んでいると評価しています。

日本企業と児童労働の現状

2025年のSDGs達成に向け、日本のチョコレート関連企業も何らかの児童労働対策を実施しています。今回の成績表で特に注目されたのは、日本企業も過去に比べて透明性の向上が見られるという点です。具体的には、児童労働に関するデータを公表した企業が大幅に増加しており、それは企業の信頼性向上へとつながっていると評価されています。

しかし、現実は厳しいものです。日本企業の平均スコアは23%で、全体の平均と大きな差が生じています。特に農薬や森林破壊に関する評価は赤信号が点灯しています。これは、卸売業者がプライベートブランドのチョコレートを製造する際、特に課題が多いことを示しています。

児童労働の根本的な解決に向けて

児童労働の撤廃には、企業が持続可能な方法で製品を調達することが求められます。ACEは、企業が単独で取り組むのではなく、地域社会全体での協力が必要であると強調しています。

ガーナでは、カカオの約7割を日本が輸入していますが、その地域では77万人の児童が労働に従事しているというデータがあります。ACEは、地域の安定と教育へのアクセスを確保することが必要だと訴えています。このような取り組みを進めることで、企業の責任を果たす道が開かれていきます。

未来への呼びかけ

2025年が差し迫った今、児童労働撤廃に向けた日本企業の取り組みは一段と重要になってきています。他国が進める取り組みを知り、透明性をもって行動することが鍵となるでしょう。ACEは、今後も企業と連携し、持続可能なカカオ産業を作るための活動を継続することを誓っています。

この取り組みにより、企業の限界を超えた本質的な連携が進み、カカオ産業がより良い未来を築くことが期待されます。日本が誇るチョコレート産業も、未来を見据えた行動を起こす時が来ています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。