テラヘルツ波で進化する耳の病気診断と医療技術の未来

テラヘルツ波で進化する耳の病気診断と医療技術の未来

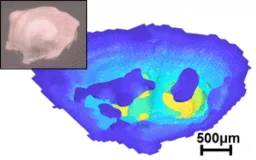

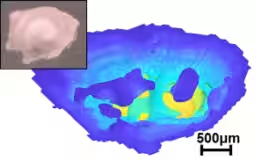

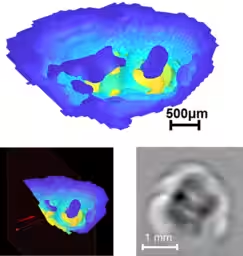

最近の研究によって、耳の疾患診断方法の革新が実現しました。早稲田大学などの研究チームは、テラヘルツ波を用いて耳の奥に位置する器官、内耳蝸牛の非破壊3D観察に成功しました。この技術の進展は、特に感音難聴という難聴の一種を持つ患者にとって、大きな希望となる可能性があります。

テラヘルツ波とは何か

テラヘルツ波は、高周波の電磁波で、可視光とマイクロ波の中間に位置しています。この波は、物質を被ばくさせることなく、その内部構造を観察することが可能であるため、医学や生物学の分野で注目されています。特に、耳の奥深くにある内耳蝸牛のような小さな構造物の観察には非常に有効です。

従来の問題点

これまで、内耳蝸牛は頭蓋骨に囲まれており、光やX線ではその内部を観察することが難しく、特に安全性の観点からX線の利用は慎重になる必要がありました。このため、内耳の状態を生きたまま確認することは困難で、具体的な症状の診断が遅れることもしばしばでした。さらに従来手法では、非破壊での高解像度の観察が実現できていませんでした。

新技術の概要

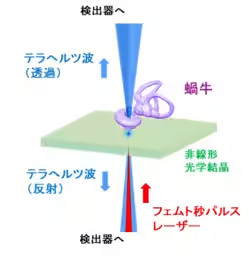

本研究で開発された手法は、光からテラヘルツ波へと波長を変換する技術を用いています。具体的には、非線形光学結晶とフェムト秒パルスレーザーを駆使し、テラヘルツ波を生成。これにより、従来難しかった内耳蝸牛の微細な構造を3Dで観察できるという成果を上げました。

この新たな観察法を通じて得られた3Dイメージングは、実際に内部構造の観察を可能にし、耳の疾患診断において新たな扉を開くものです。今後は、実際の生体内でこの技術を応用し、より精密な診断体制を整えることが期待されています。

社会への影響

この技術の普及が進むことで、感音難聴を含む様々な耳の病気の診断がより早期に行えるようになるでしょう。特に、現場で迅速に診断ができることは、医療現場において大きなプラスとなります。他の疾患への応用も期待されており、癌病変の発見など、生体内測定の新たな可能性を提示しています。

未来への展望

今回の研究成果は、今後もさらなる技術革新のきっかけとなることが予想されます。テラヘルツ波を用いた医療機器の小型化が可能であれば、一般診療でも利用される時代が到来するかもしれません。この研究を通じて、耳の病気に限らず、他の病気の治療法や診断法にも新しい道を切り開く可能性があります。

今後も、この分野でのさらなる研究が進むことを願い、耳の健康向上に寄与することを期待しています。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。