国立公文書館で開催される江戸時代の海外知識展の魅力

国立公文書館で開催される江戸時代の海外知識展の魅力

今秋、国立公文書館にて特別な企画展「世界へのまなざし―江戸時代の海外知識―」が開催されます。この展示は、令和7年(2023年)10月11日から12月7日までの間、江戸時代の人々がいかにして海外の情報を入手し、どのようにしてその知識を広めていたのかを探求するものです。

展覧会の背景とは?

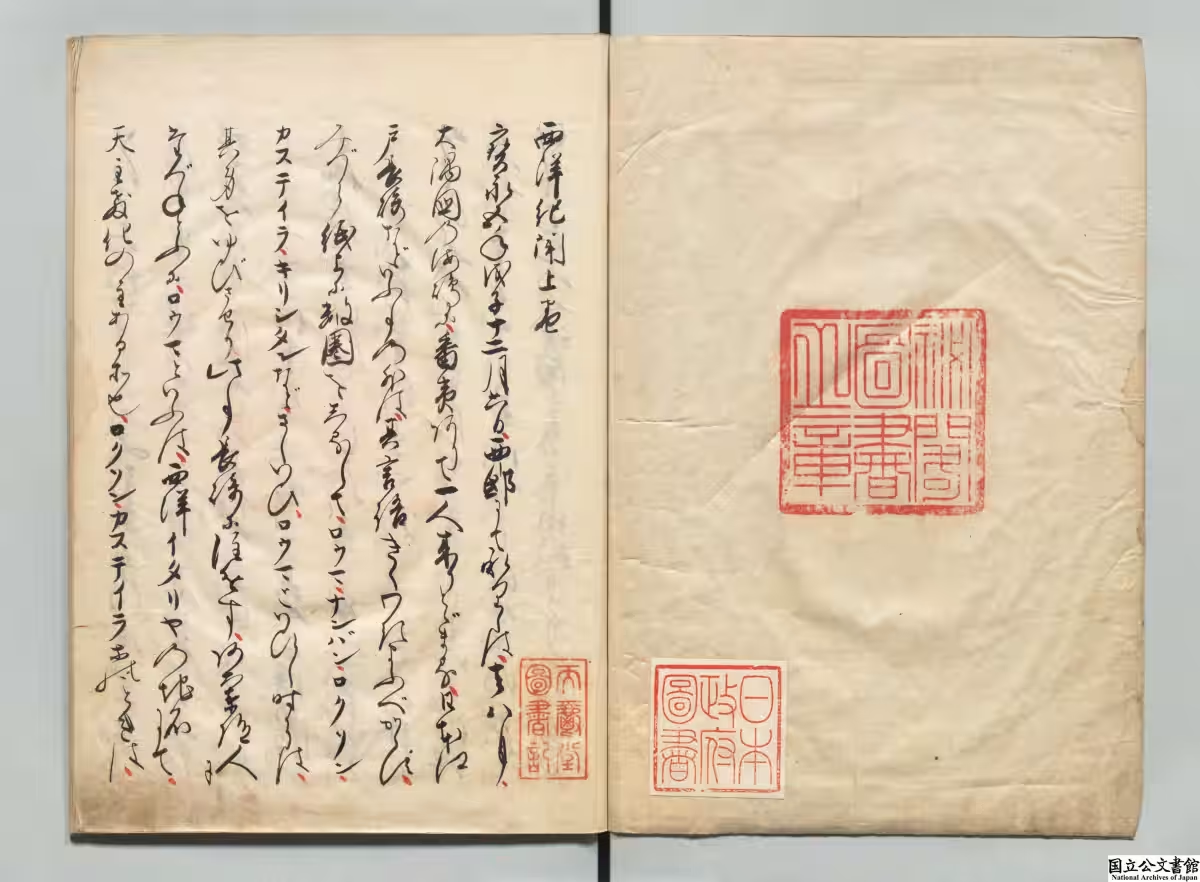

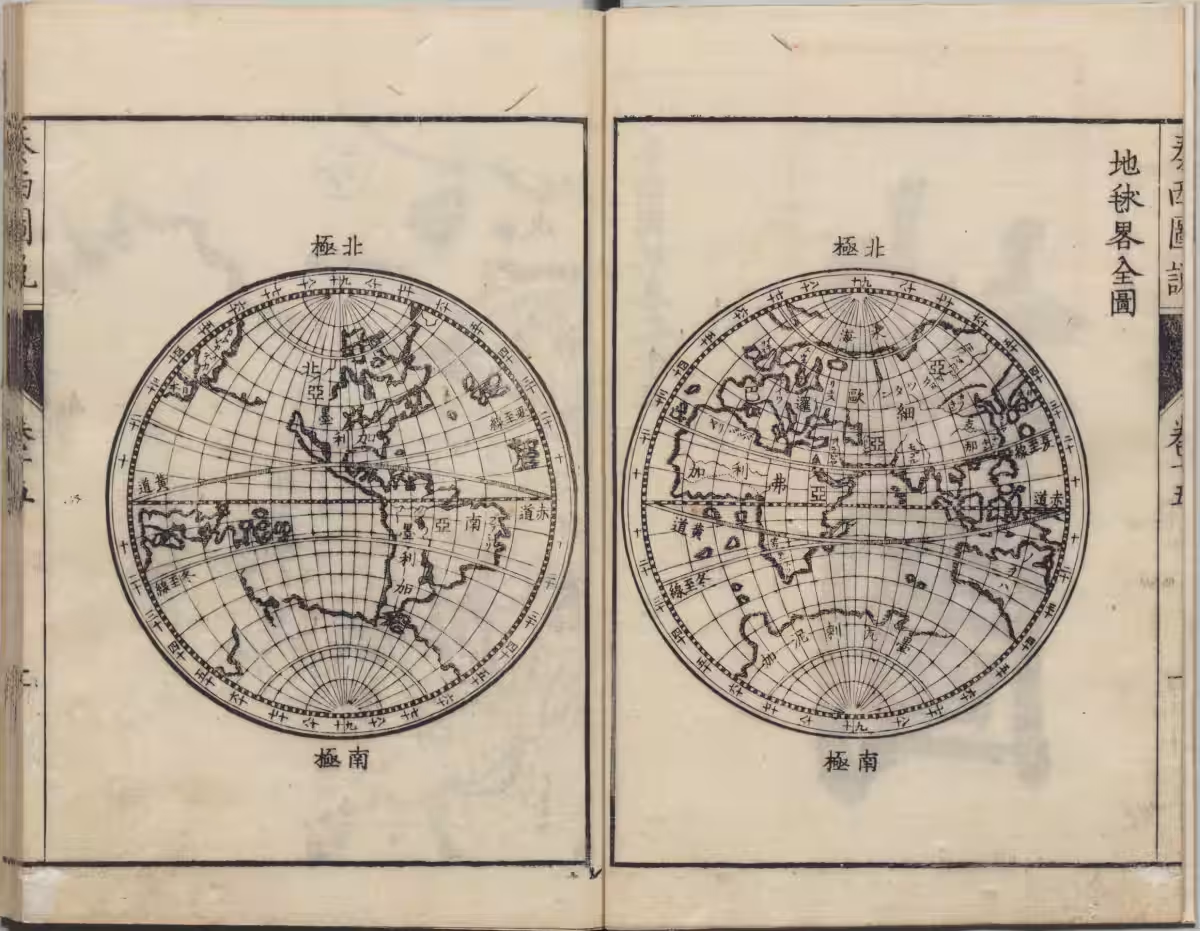

江戸時代の日本は「鎖国」と呼ばれる長い期間を経て、限定的ながらも海外との交流が行われていました。特に、徳川幕府が定めた四つの窓口、つまり長崎、対馬、薩摩、松前を介して、異国の情報や文化が日本に流入しました。この展覧会では、内閣文庫が所有する貴重な資料を通して、18世紀に来航した外国使節や輸入書籍、また文人たちの海外研究への関心を紹介します。

見どころ1: 江戸幕府の国際関係

展示の第一部では、江戸幕府が国際関係をどのように統制していたのかが描かれています。長崎ではオランダや中国との貿易が行われ、対馬藩を通じて朝鮮と、薩摩藩を通じて琉球王国との交流がありました。これらの交流は、江戸時代の人々にとって新鮮な発見であり、多くの文物が日本に伝わるきっかけとなりました。特に、朝鮮通信使や琉球使節はその存在感を強く印象付けており、当時の人々にとって大きな興味を引くものでした。

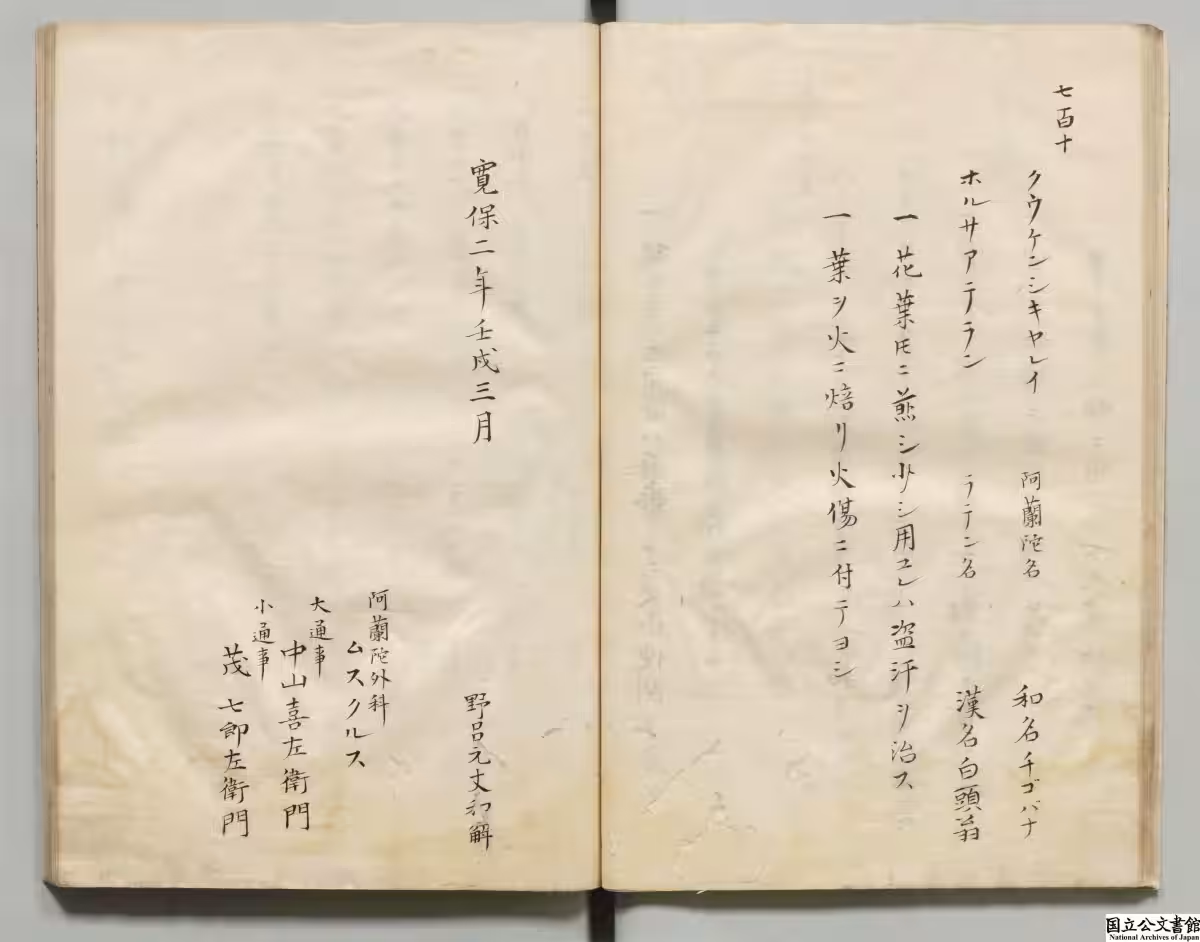

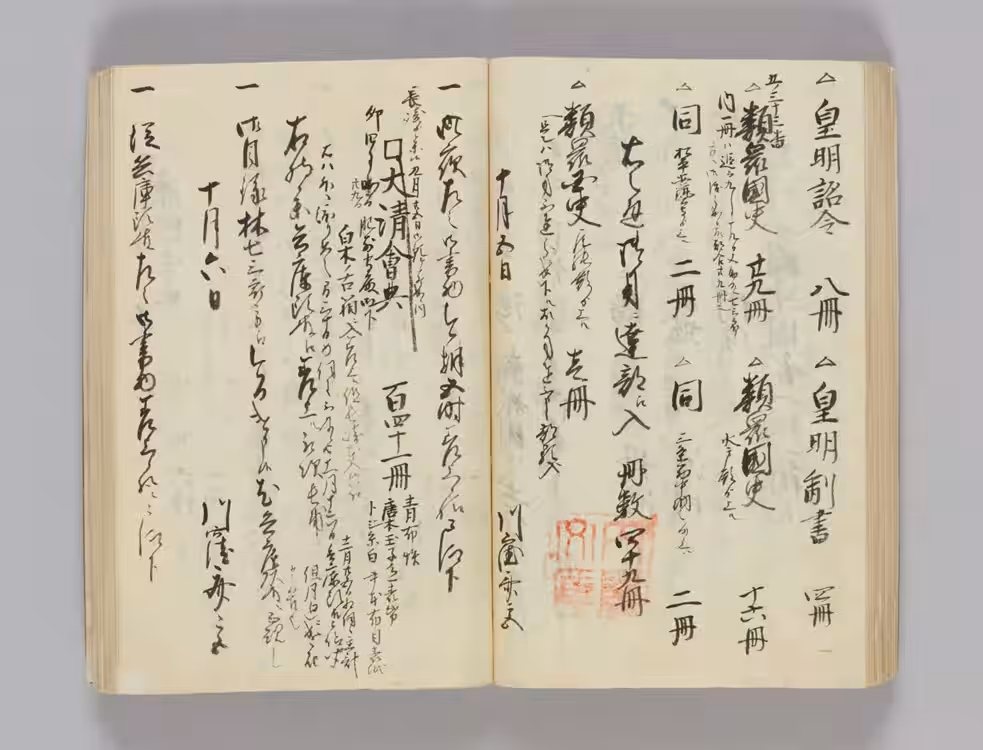

見どころ2: 徳川吉宗の改革

続いて、8代将軍徳川吉宗の取り組みに焦点を当てます。彼は書籍の輸入に積極的で、国民の知識を広めるために数多くの漢籍を持ち込み、専門家と協力して日本語訳や注釈を作成しました。また、1730年には洋書の輸入禁止措置を緩和し、特に科学技術書の輸入を可能にしました。これにより、日本国内で西洋の科学が広まる基盤が築かれ、蘭学などの新たな学問が発展していきました。

見どころ3: 異国の知識への好奇心

吉宗の政策の影響を受けた後の世代では、より多くの人々が自発的に海外の情報収集に乗り出しました。これらの人々は身分を超えて研究サロンを形成し、様々な学問を学ぼうと努力しました。彼らは欧米の学問だけでなく、ユニークな日本の知識も取り入れ、異国の言語や科学知識を身につけようとしました。

エピローグ: 国際情勢への対応

18世紀末から19世紀初頭にかけて、ロシアをはじめとする欧米列強のアジア進出が進む中、日本もその影響を受けるようになりました。この時期、多くの上質な学問が流入し、オランダ語や英語に興味を持つ知識人たちが現れます。これは後に幕末維新期に至るまでの日本の知識界を大きく変えることになりました。

開催概要

- - 展示タイトル: 「世界へのまなざし―江戸時代の海外知識―」

- - 協力: 千代田区観光協会

- - 開催期間: 令和7年10月11日(土)~12月7日(日)

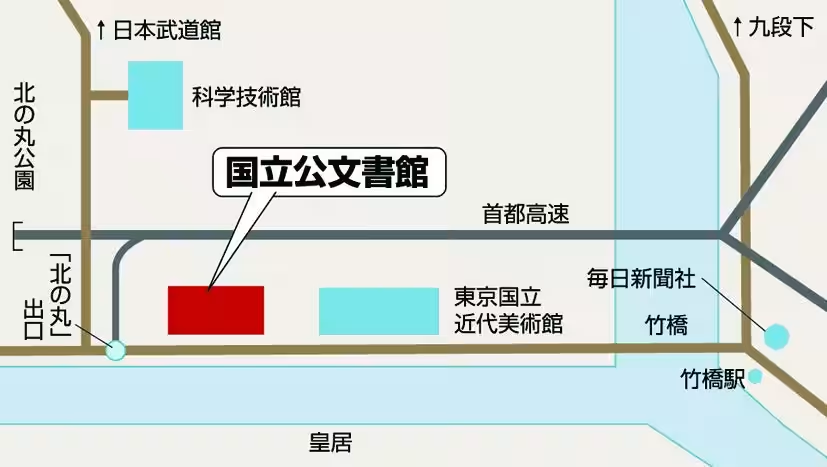

- - 開催地: 国立公文書館東京本館1階展示ホール

- - アクセス: 東京メトロ東西線竹橋駅下車、1b出口より徒歩5分

- - 開催時間: 午前9時15分~午後5時00分

ぜひこの貴重な展示で、江戸時代の先人たちがどのように世界を見つめ、新たな知識を求めていたのかを体感してください。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。