「推し活」が変える企業成長戦略の最前線と活用法

「推し活」が変える企業成長戦略

現代社会において、ファン活動から生まれた「推し活」が企業の成長戦略に新風を吹き込んでいます。2025年10月1日に公開された経営情報誌『オムニマネジメント』の最新号では、この「推し活」と企業成長の関係性を深堀りし、その活用法を探ります。

推し活と企業の未来

「推し活」とは、アイドルやアニメなどのファンが自らの食い止められない熱意を持って応援することを指します。しかし、アイドルやアニメだけでなく、今や企業においてもこの「推し活」が重要視されています。AppleやNikeなど、多くの企業は「推し活」によって築かれた熱烈なファンコミュニティを活用し、ブランド価値の向上に成功しています。

例えば、Appleは熱心なユーザーの支援を受け、新製品の発売前から期待が高まる環境を作り出しています。ユーザーが自発的に新製品の魅力を拡散し、ブランドの価値を向上させています。Nikeもスニーカーを愛する「スニーカーヘッズ」と呼ばれるファン層を育成し、彼らが自発的に情報をシェアすることで、ブランドの認知度を高めています。

さらに、Starbucksの「スタバ民」に見られるように、一つのカルチャーを形成することで顧客の忠誠心を醸成しています。これらの事例は、ファンが持つ強い熱量が企業にとって単なるマーケティング手法以上のものとなり、新たな成長戦略の礎となっていることを示しています。

消費者から推される存在へ

今号では、企業がどのようにして「選ばれる」にとどまらず「推される」存在に進化できるかを解説しています。重要な要素は「物語」「共感」「参加」の三つです。

物語

消費者は商品やサービスにストーリーを求めています。ブランドが語るストーリーに共感することで、消費者は自身もその一部であると感じるようになります。ここでは、新井範子氏の推し活マーケティングの視点から、物語の重要性について掘り下げます。

共感

消費者がブランドに共感を抱くことができれば、そのブランドを積極的に支持するようになります。過去の成功事例を通じて、企業がいかにして共感を生むかを探ります。

参加

参加は「推し活」の中核をなす要素です。オンラインのファンコミュニティやイベントを通じて、人々が自分自身を表現し、共に楽しむことができる環境を作ることが求められます。参加することで、ファンは繋がりを持ち、企業への忠誠心を高めます。

その他の特集記事

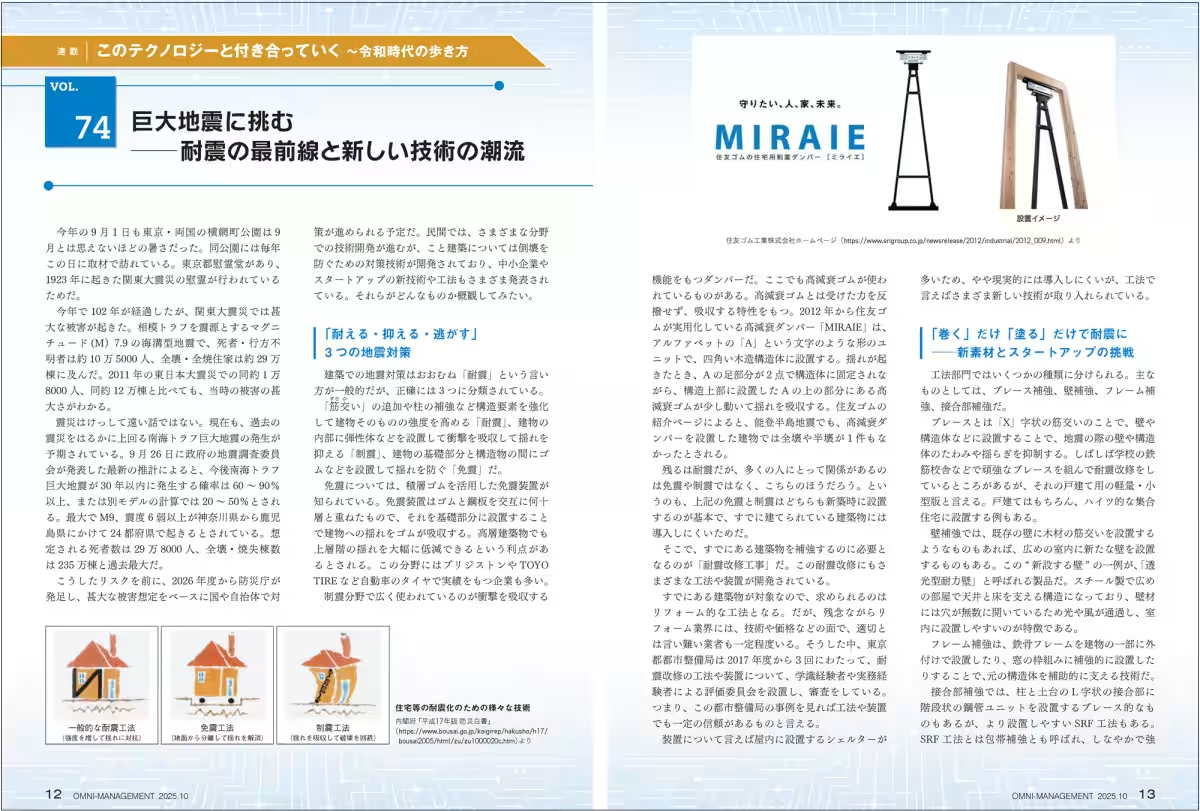

また、本号では他にも様々な連載が掲載されています。本田有明氏の「現代人が直面する新たなペスト」に関する考察や、巨大地震に立ち向かうための耐震技術について、森健氏が詳細に解説しています。さらに、オートファジーをテーマにした知見や、茨城県磐梯町の自治体経営に関する寄稿もあり、多岐にわたる視点から経営課題にアプローチしています。

最後に

「推し活」は単なる流行ではなく、企業にとっての戦略的資産です。ファンと共に成長する新たなビジネスモデルを学ぶことで、企業の未来を切り開く道が見えてくるでしょう。ぜひ、気になる方は『オムニマネジメント』2025年10月号をチェックしてみてください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。