居場所に関する意識調査から見える現代社会の真実とは

居場所に関する意識調査から見える現代社会の真実とは

電通総研はこのたび、居場所に対する意識を探るための調査「電通総研コンパス vol.14」を実施し、その結果を発表しました。この調査は、私たちが日常生活において持つ「居場所」に対する認識の変化を把握することを目的としています。具体的には、家庭や職場、地域社会での居場所の重要性や、社会との関わりについての意識を明らかにしました。

調査の背景と目的

近年、「居場所づくり」がさまざまな形で進められています。特に、2023年にはこども家庭庁が「こどもの居場所づくりに関する指針」を閣議決定し、より多様な居場所を設ける方針を打ち出しました。このような中で、私たちの生活における居場所の意味は、単に物理的な場所ではなく、社会的なつながりをも含む意味合いを持つようになっています。そこで、本調査は住環境やコミュニティの中で「居場所」がどのように認識され、どんな役割を果たしているのかを探ることにしました。

主な発見

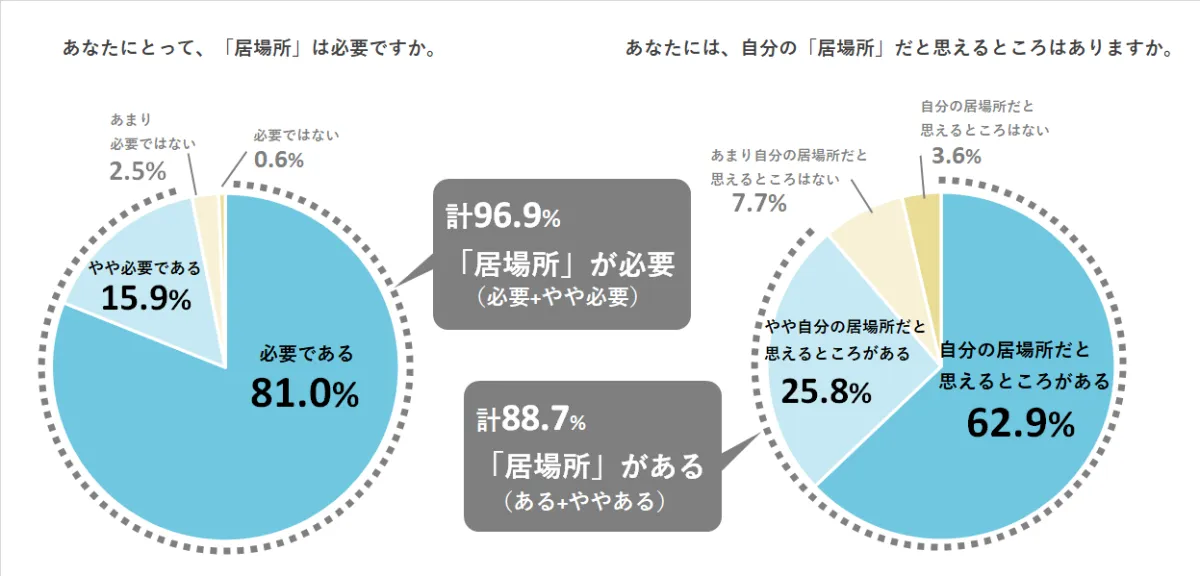

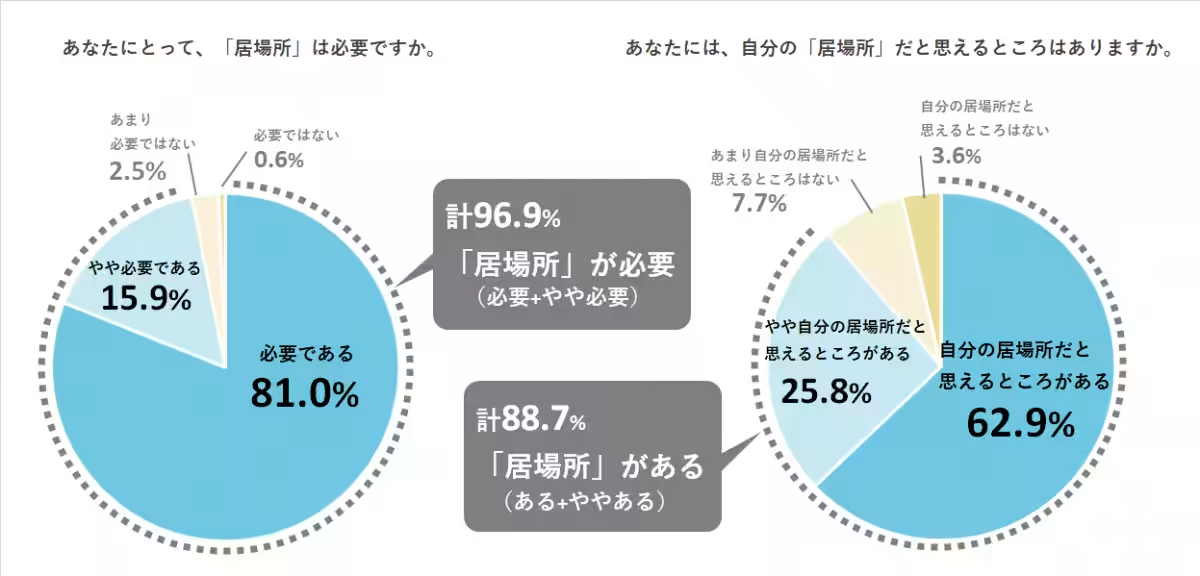

調査結果から、居場所の重要性がかなりの割合で認識されていることが浮き彫りになりました。全体の96.9%が「居場所が必要」とし、88.7%が自分の居場所を持っていると回答しましたが、その一方で居場所がないと感じている層も一定数存在しました。これにより、居場所の必要性とそれに感じる現実のギャップが見えてきます。

集団や組織における居場所

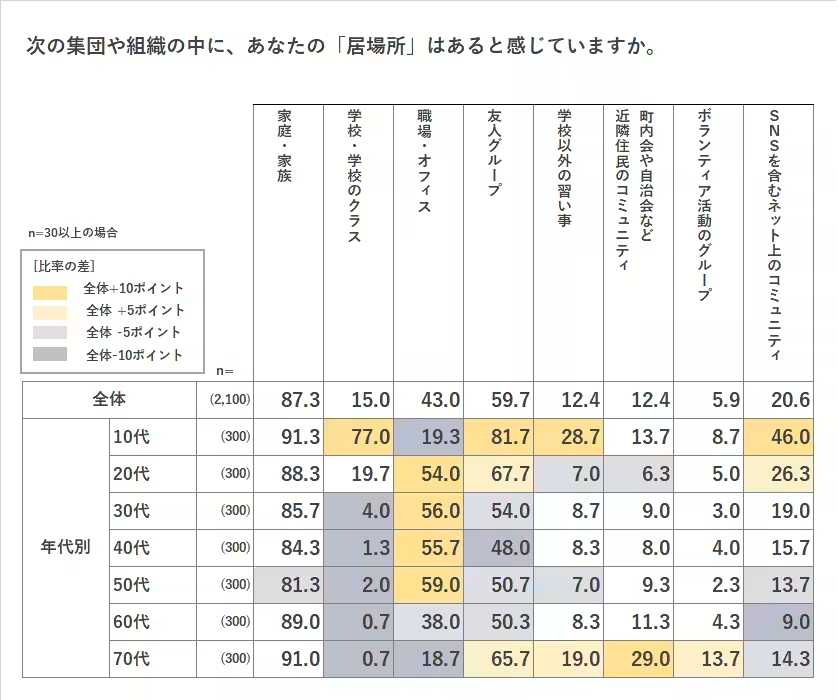

居場所が実際にあると感じる主体は、家庭(87.3%)や友人グループ(59.7%)、職場(43.0%)が上位を占めました。しかし、特に印象的だったのは10代の世代の約半数が「SNSを含むネット上のコミュニティ」も居場所と感じている点です。これにより、デジタル空間における居場所の重要性が増していることが裏付けられました。

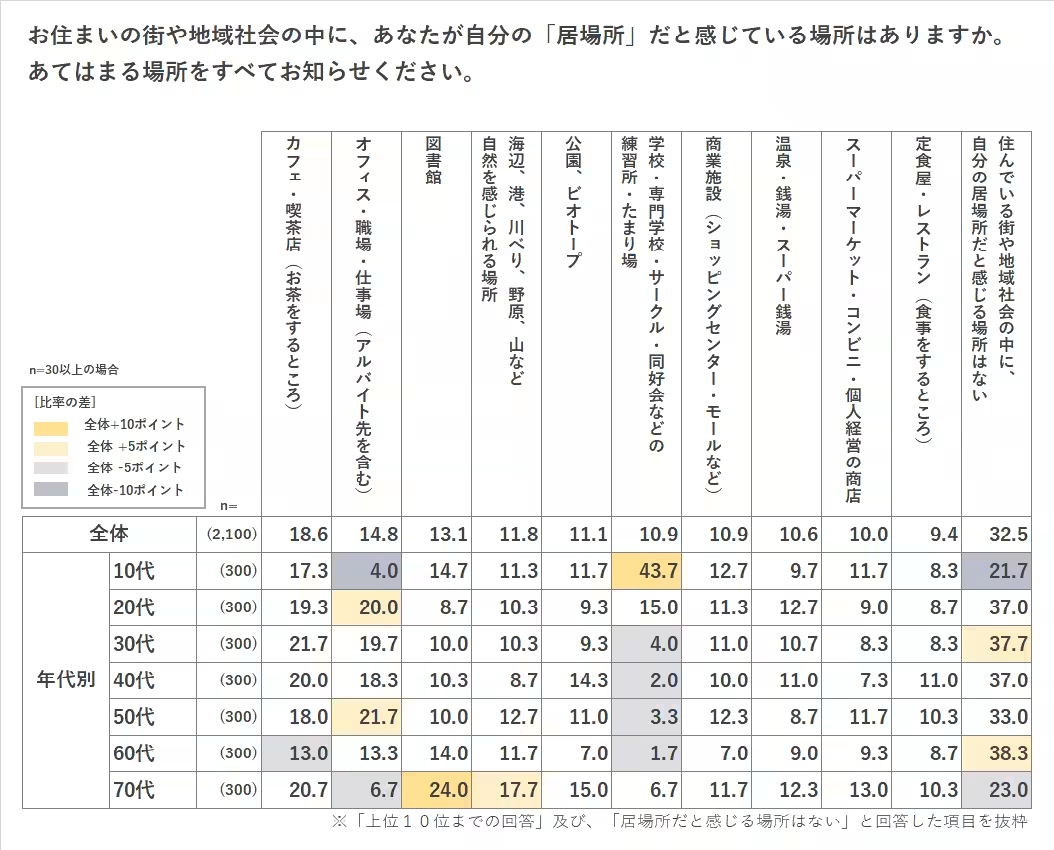

地域社会と居場所

地域社会において感じる居場所は、カフェや図書館などの公共の場が上位に位置し、多様な場所が人々の心の拠り所となっています。しかし、調査によると、約32.5%は自らの居住地域に居場所を感じていないと回答しており、今後の地域活動の重要性が示されています。

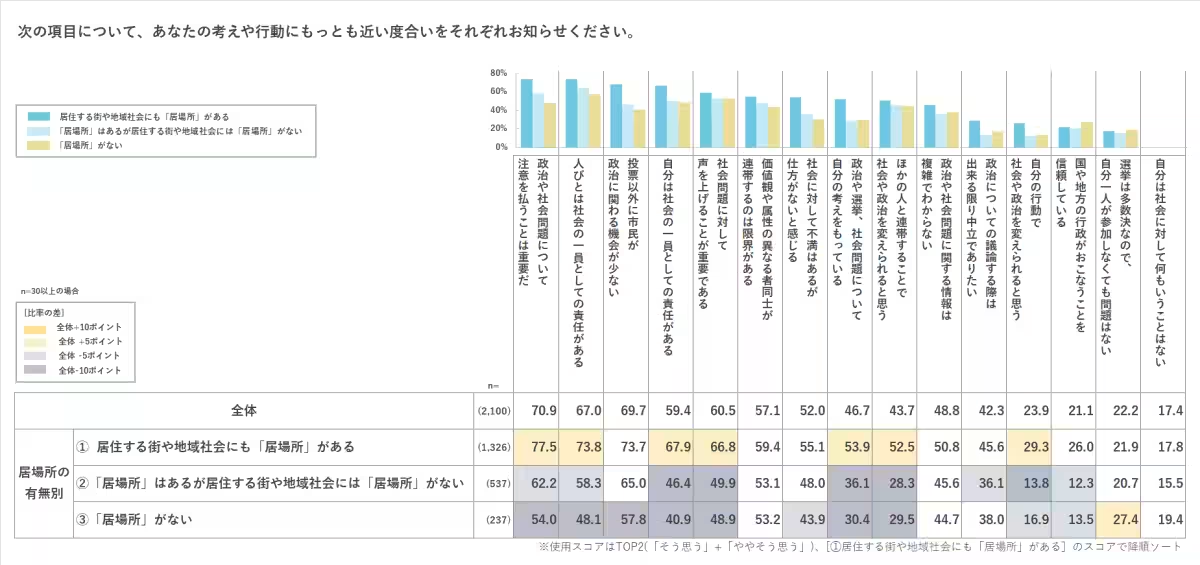

社会参画との関係

居場所があると感じる層は、社会参画への意識が高い傾向にあります。居場所があることで、政治や社会問題に対しての関心度も高くなることが見えており、これが居場所づくりの重要性を一層深める要因となっています。

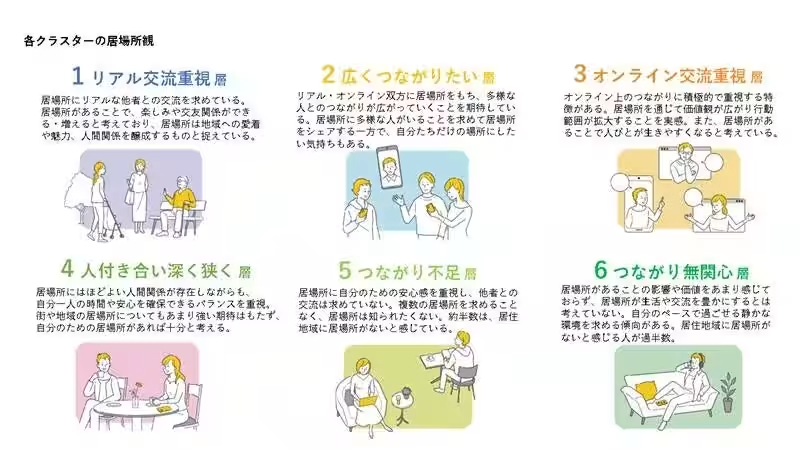

クラスター分析

調査では、他者とのつながりを基に6つのクラスターに分けられ、各クラスターにおいて居場所に求める役割や期待の違いが明らかにされました。これにより、一人ひとりの居場所観が多様化していることが示され、今後の居場所づくりにおける参考となります。

まとめ

今回の調査結果は、私たちの生活において「居場所」がどれほど重要な要素であるかを再認識させるものでした。今後、居場所に関する理解を深め、より良い暮らしを実現するための取り組みが必要です。居場所づくりは、私たち一人一人の生活の質を高めるための重要なテーマであることを、この調査は示しています。

全国の多様な地域やコミュニティにおける居場所作りが進む中、この調査結果を基にした更なる社会のつながりを構築していくことが期待されているのです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。