老老相続が進展する日本社会における相続の実態と対策

日本における老老相続の実態を探る

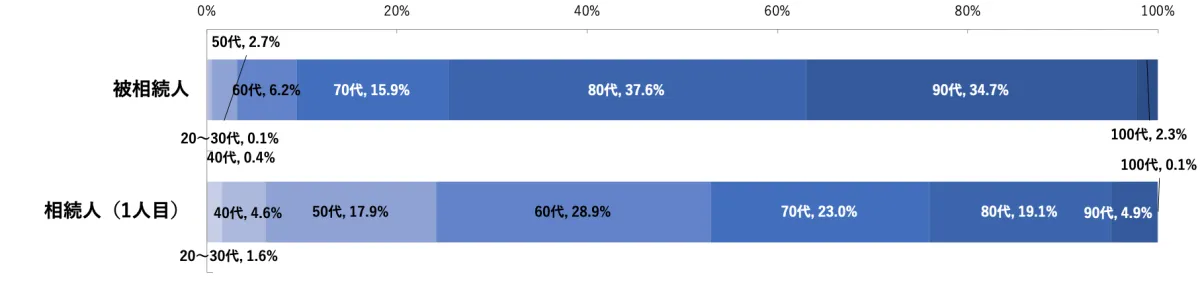

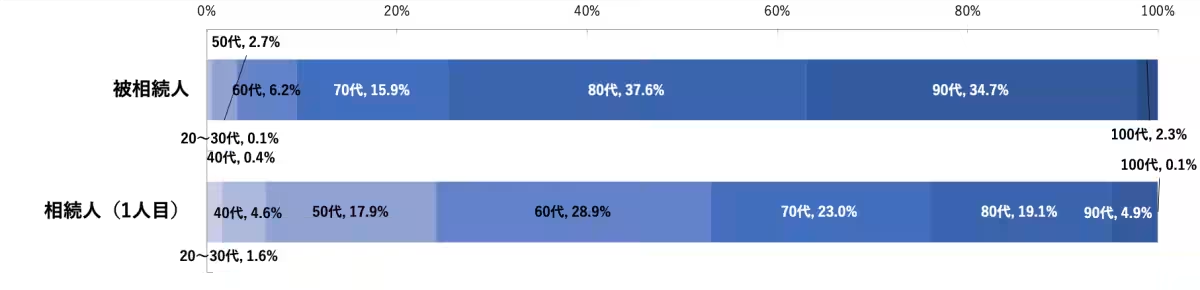

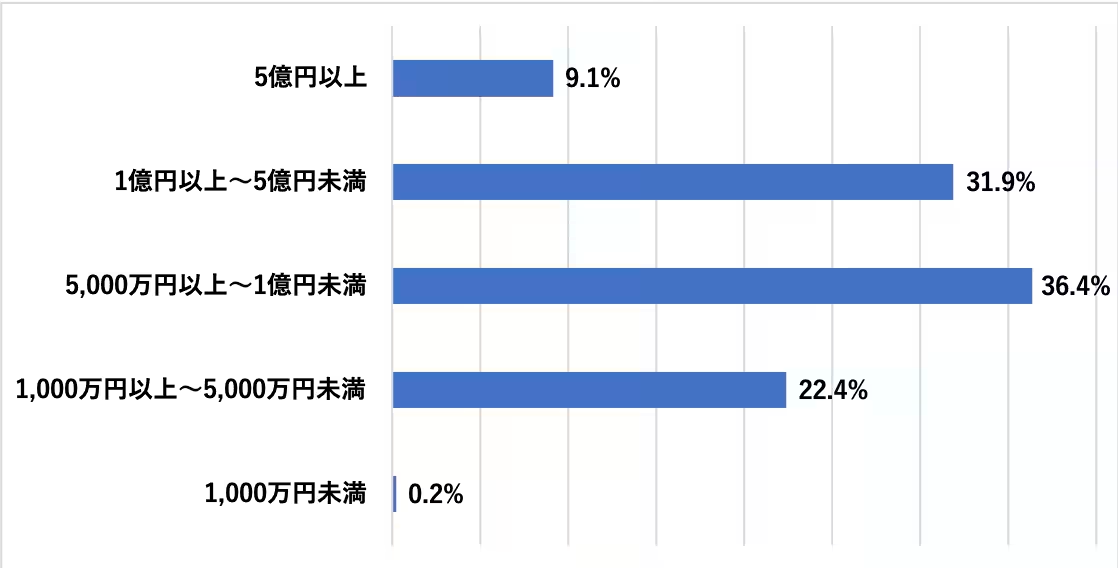

近年、日本社会では少子高齢化が進む中で、相続に関する課題が浮き彫りになっています。特に、相続人と被相続人が共に高齢者である「老老相続」が注目されています。ランドマーク税理士法人が発表した調査によると、これに関するデータが明らかになりました。相続人(1人目)の平均年齢は68.9歳、被相続人の平均年齢は84.5歳という結果が示され、高齢者同士の相続が増えている現状が浮き彫りとなりました。

現在の相続の実態

調査結果によると、被相続人の約75%が80歳以上という事実があります。また、相続人の61.2%が65歳以上の高齢者であり、相続人自身も高齢化しています。日本の長寿社会が進行する中で、「老老相続」は今後ますます一般化する可能性があります。この現象の背景には、財産管理に対する能力の低下や連続相続のリスクが存在します。

取得財産の状況

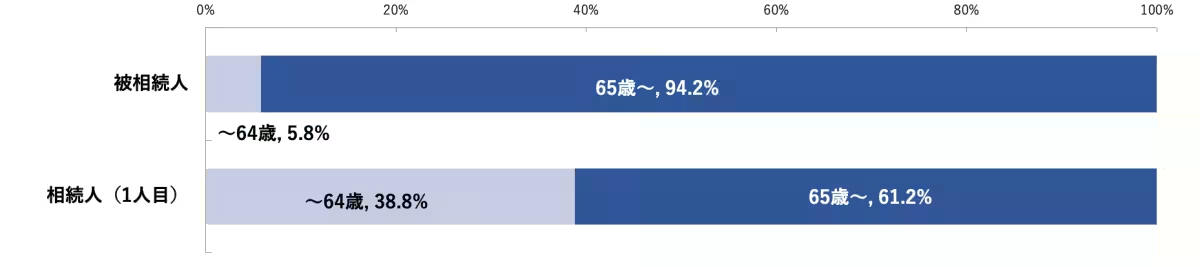

調査によると、取得財産の平均額は約2億円ですが、興味深いことに、約59%のケースでは取得財産額が1億円未満となっています。このことは、資産の世代交代が進まず、経済的な流動性が保たれていないことを示唆しています。高齢者同士の相続が続くことで、資産が朽ちてしまうリスクがさらに高まります。

老老相続による問題

老老相続の影響は様々な形で現れます。まず、相続人の高齢化による財産管理能力の低下が挙げられます。煩雑な税務手続きをはじめとする資産の管理は、高齢者にとって大きな負担となります。また、被相続人が自分の財産を正確に把握できていない可能性があるため、相続手続きが複雑化する場合も多々あります。

さらに、高齢者が相続すると、すぐに再度の相続が発生するリスク(数次相続)が高くなります。この場合、相続トラブルや将来の世代に大きな税負担が加わることも憂慮されます。

加えて、相続された資産が使われないまま貯蓄され、金融資産が停滞する問題も指摘されています。本来、相続制度は資産の世代交代を促進するためのものですが、高齢者間での資産の受け渡しでは、経済的な流通が滞る事態を招いています。

対策と提案

老老相続の問題を解決するためには、早い段階からの対策が重要です。例えば、以下のような方法が考えられます。

- - 生前贈与の活用:資産を若い世代に早めに移転することで、将来の相続トラブルを軽減できます。

- - 遺言書の作成:遺産分割の方針を明確にしておくことが重要です。

- - 成人後見制度や家族信託の活用:判断力が低下した場合に備え、あらかじめ対策を取ることが推奨されます。

- - 専門家への相談:税理士や弁護士などの専門家に相談し、適切な事前対策を講じることが求められます。

まとめ

ランドマーク税理士法人は相続に関するエキスパートとして、各種支援を行っており、老老相続の問題に対しても積極的に取り組んでいます。高齢化が進む日本社会において、相続のあり方を見直すことが急務です。これからの世代が安心して財産を継承できるよう、私たち一人一人ができることから始めていきましょう。詳細な支援内容については、ランドマーク税理士法人の公式サイトをぜひご覧ください。

関連リンク

サードペディア百科事典: 相続 ランドマーク税理士法人 老老相続

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。