日本のアニメとJ-POPが世界で評価される理由とその影響

日本のアニメとJ-POPが世界で評価される理由とその影響

日本のエンタテインメント産業が、今、国境を越えて世界中で注目を集めています。特に、アニメやJ-POPに対する関心が高まりを見せる中、株式会社日経BPが運営する「日経エンタテインメント!」は、日本のエンタメのグローバルな影響力をデータで分析し、新たな取り組みを始めました。この記事では、その中でも特にインドネシアの市場に焦点を当て、どのように日本のエンタメが支持されているのかについて探ります。

日本のエンタメのグローバル展開

現在、日本の政府はエンタテインメント産業の海外展開を強化するための施策を進めており、特にマンガ、アニメ、音楽、ゲームの分野での輸出拡大を目指しています。2025年には、エンタメ産業の海外市場規模を現状の自動車業界と同等の20兆円へと育てることを目指すとしています。この目標に向けて、経済産業省は多方面からのアプローチを計画しています。

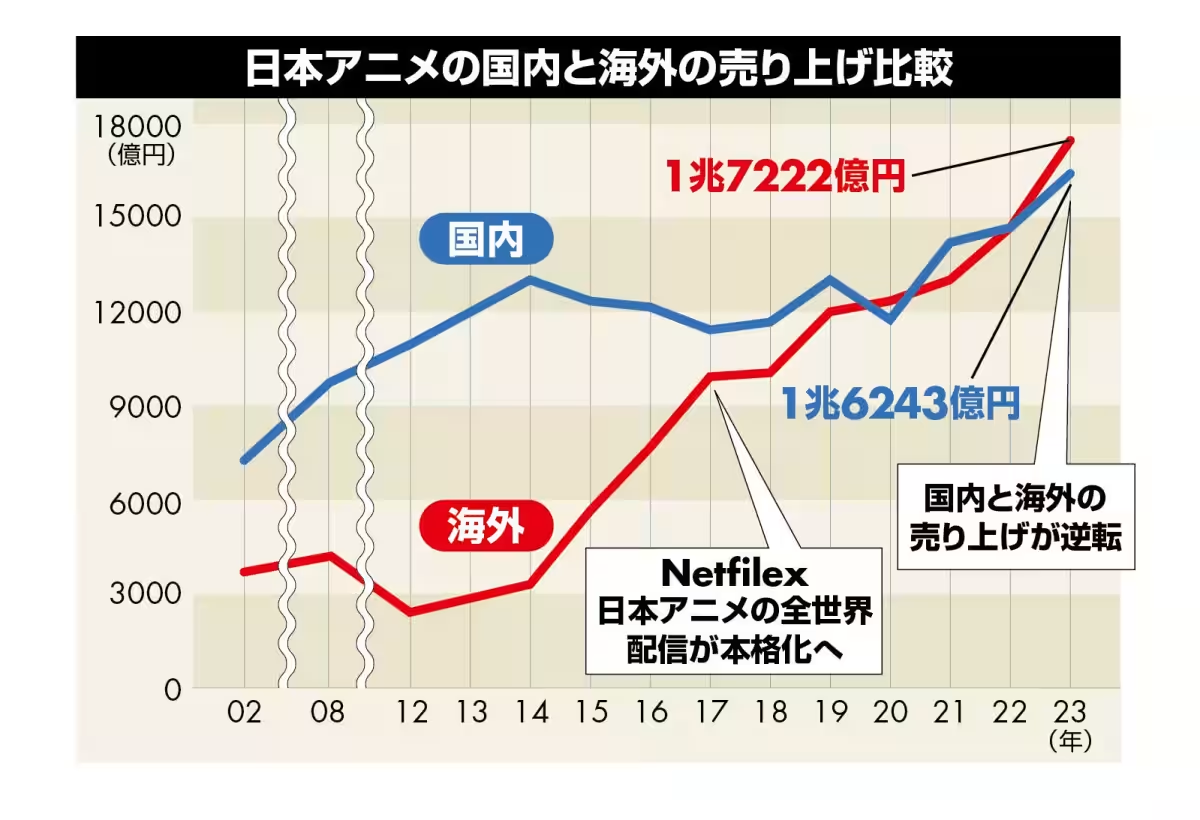

特にアニメ市場においては、2023年には海外市場が国内市場を超え、約1兆7200億円に達するなど、その成長が著しいことが示されています。これらの背景には、インターネットの普及により、海外にいるファンが直接コンテンツにアクセスできる環境が整ったことが大きな要因です。

インドネシアのエンタメ市場

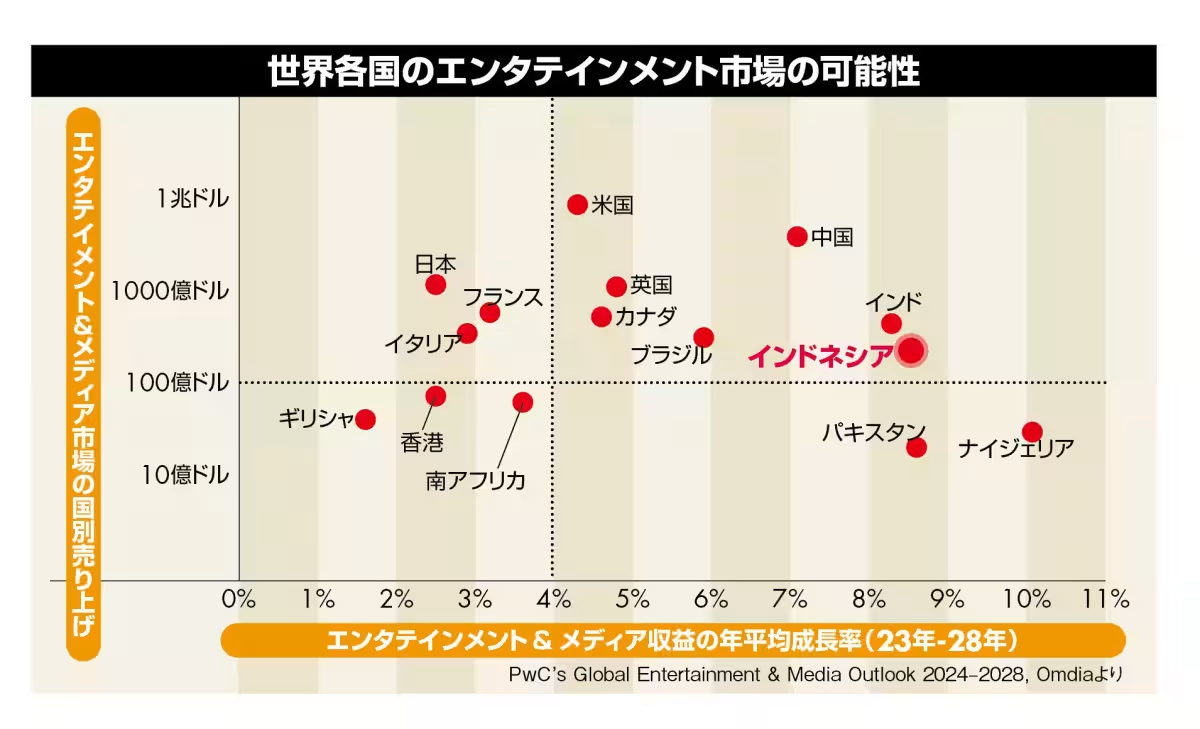

連載の第1回では、急成長を遂げている「インドネシア」に注目します。PwCが発表した調査によると、インドネシアのエンタメ市場は2023年から2028年にかけて年平均8.5%の成長が見込まれており、100億ドル(約1兆4000億円)を超える規模へと成長することが予測されています。

では、なぜインドネシアで日本のエンタメが支持を集め、市場が急成長しているのでしょうか?実は、若い世代を中心にTikTokやSNSを通じて日本のアニメや音楽が広まり、多くのファンを獲得しているのです。数多くの映像作品や楽曲が流通し、ユーザーとの距離が近くなったことで、感情移入や共感を生んでいます。

日本のエンタメがインドネシアで人気の理由

追加で連載される記事では、アニメ『SAKAMOTO DAYS』のヒットや、YOASOBIの楽曲がどのように現地ファンの心を掴んでいるのかを掘り下げていく予定です。たとえば、アニメに関しては現地での配信プラットフォームの充実や、イベントの開催が影響を与えています。また、音楽に関しても、SNSを通じて広がる再生数や視聴者の感受性が志向するコンテンツの変化を直に受け止めているため、クリエイターたちも新たな戦略を導入するようになってきています。

このように、日本のアニメや音楽がインドネシアをはじめとする海外で受け入れられる理由を探ることで、今後のエンターテインメント戦略を考える手がかりになるでしょう。次回からの分析やレポートにもご期待ください。

まとめ

日本のエンタメが世界市場でどのように影響を与え、またどのように成長を遂げているのかをデータとともに振り返ると、見えてくるものがあります。インドネシアのような市場での成功事例は、他国へと広がる可能性を秘めています。これからの連載を通じて、さらなる洞察を得ていきましょう。

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。