ハプト藻由来光化学系II-アンテナ超複合体の新たな構造を岡山大学が解明

岡山大学が解明したハプト藻の光化学系II超複合体の構造

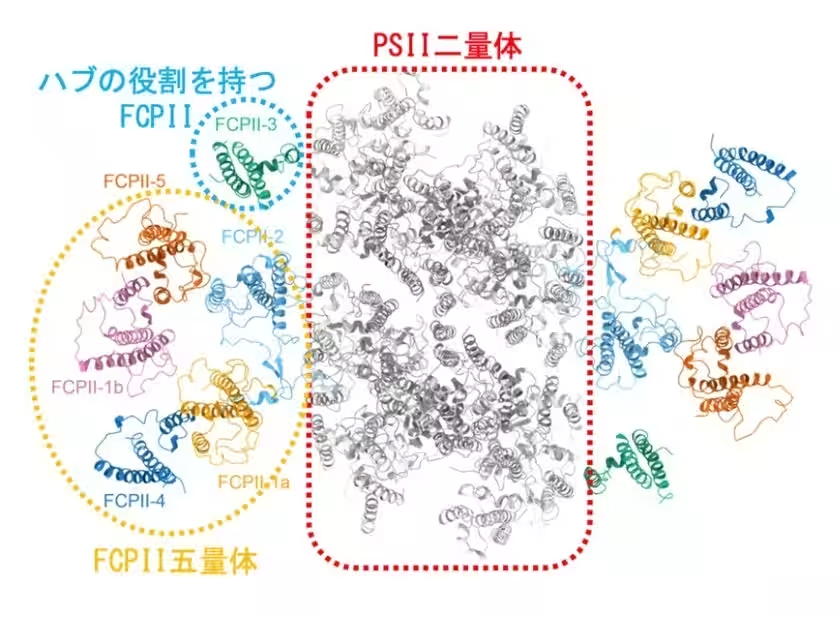

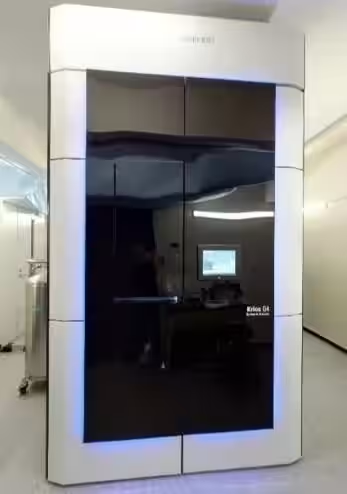

岡山大学の研究チームは、海洋環境の維持において重要な役割を果たすハプト藻から、光化学系II(PSII)-フコキサンチン・クロロフィルc結合タンパク質(FCPII)を単離し、その構造を解明しました。これは、クライオ電子顕微鏡Titan Krios G4を用いて得られたもので、分解能2.2Åという高い精度で解析されています。これによって、これまで未知だったPsb36というサブユニットの配列を初めて決定することができました。

この研究の中心となるハプト藻類は、単細胞藻類でありながら、地球上の炭素固定の10%を担い、海の中でのバイオマス生産の30〜50%を占めるという重要な存在です。また、ハプト藻は、炭酸カルシウム(CaCO3)生成の50%を担うなど、海洋生態系と気候変動への影響も大きいです。しかし、これまでハプト藻類のエネルギー変換メカニズムについては詳しく理解されていませんでした。

研究の詳細

今回の研究は、Romain La Rocca助教を筆頭とする異分野基礎科学研究所のメンバーによって行われました。研究チームはChyrostila roscoffensis由来のPSII-FCPII超複合体の構造に注目し、これが緑藻や珪藻と異なり、PSII二量体の両側にそれぞれ6個ずつ計12個のFCPIIが結合していることを明らかにしました。この高分解能の解析により、エネルギー移動経路の主要な構造も特定され、そのメカニズムが解明されつつあります。

この新たな知見は、ハプト藻におけるエネルギー伝達の理解を深めるだけでなく、進化上の変遷についても重要な情報を提供するものです。海洋生態系の理解を進めるうえで、これらの成果は非常に価値のあるものといえるでしょう。

論文の掲載

この研究成果は、2025年5月5日に英国の学術誌「Nature Communications」にて発表されました。学術誌での掲載により、世界中の研究者や専門家たちに、その重要性が認知されることが期待されます。これにより、更なる研究が促進され、ハプト藻の持つ可能性が広がることになるでしょう。

研究の進展

今後の研究でも、ハプト藻のエネルギー変換メカニズムの解明は続きます。岡山大学の異分野基礎科学研究所では、さまざまな視点から新たな知見を生み出すことを目指しており、他分野との連携も進めています。日本有数の研究施設であるクライオ電子顕微鏡を活用し、次世代の科学を切り拓いていくことに期待が寄せられています。

この成果が、海洋における持続可能なエネルギー利用の実現に向けた一助となることを願っています。岡山大学の研究チームは今後も、その探求の旅を続けていくでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。