金融業務が引き起こす生物多様性の危機と解決策を探る

金融業務が引き起こす生物多様性の危機と解決策を探る

東京を拠点とする米国の環境NGO、レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)は、最新の年次報告書『生物多様性崩壊をもたらす金融業務:熱帯林破壊を助長する銀行と投資家の追跡』の日本語要約版を発表しました。この報告は、金融業界が熱帯林地域において生物多様性の損失や森林破壊、気候変動、人権侵害にどのように寄与しているかを分析しています。

大手金融機関の資金提供の実態

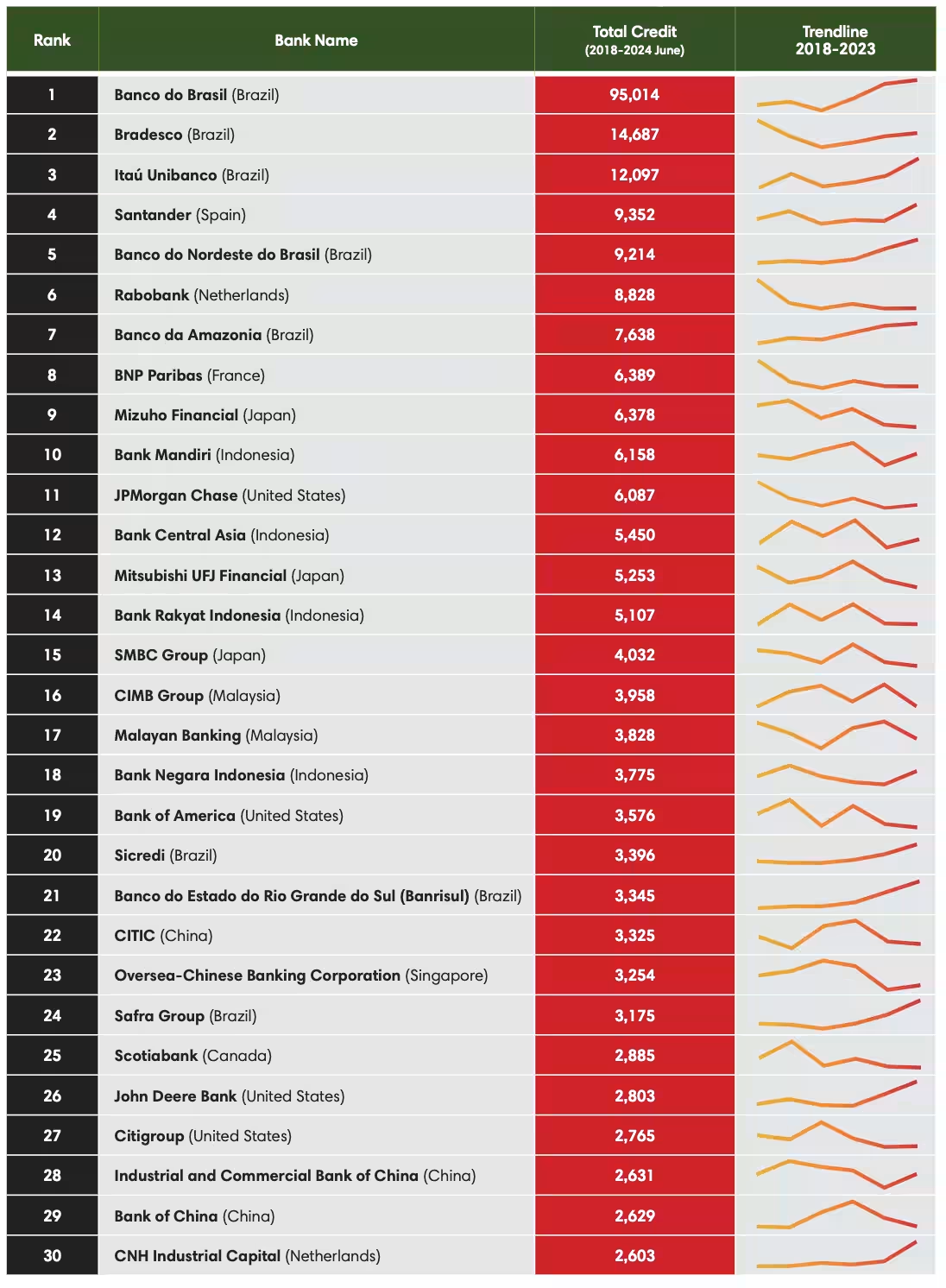

日本のメガバンクを含む大手金融機関が、2016年から2024年6月までの間に熱帯林破壊と関連する高リスクな産業に約215億ドルの資金を提供していることが報告書で明らかになりました。この資金は、特に東南アジアにおける森林破壊のリスクが高い企業に集中しています。

特に注目されるのは、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)のインドネシア子会社が提供する融資で、森林火災を繰り返しているアブラヤシ農園企業グループへの事例です。金融機関の与信方針における規制の抜け穴やデューデリジェンスの弱さが明るみに出ており、森林火災や違法行為を助長するリスクが高まっています。

森林リスク産品への資金流入

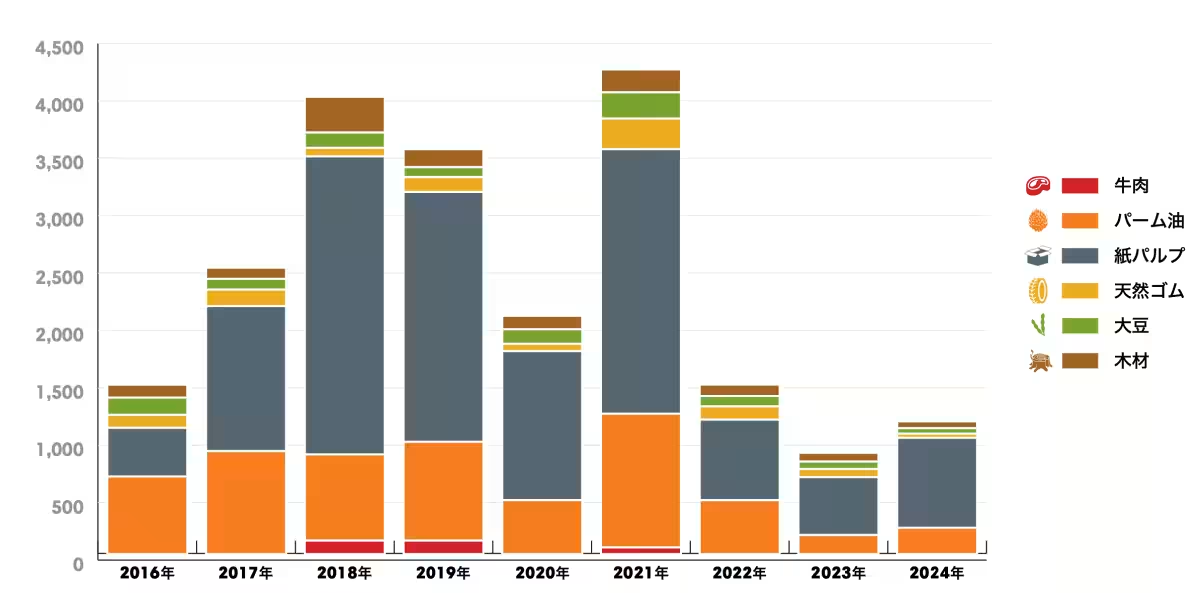

報告書では、森林リスク産品セクターに関連する多くの企業が大手銀行からの資金提供を受けている様子が描かれています。これには、牛肉やパーム油、紙パルプなどが含まれ、全世界で森林破壊を引き起こす要因として浮上しています。日本の金融機関は特にパーム油と紙パルプの分野での融資が多く、新型コロナウイルスの影響で一時的に鈍化したものの、過去数年間は資金提供が増加傾向にあります。

さらに、MUFGはOECD加盟国の銀行の中で最も多額の融資を行っており、これに続くみずほとSMBCも上位にランクインしています。こうした傾向は、高リスクな企業への資金提供が持つ潜在的な影響を示すものです。

環境方針の実効性

RANによると、MUFGは2021年に環境・社会方針として『森林破壊禁止、泥炭地開発禁止、搾取禁止(NDPE)』を採用しています。しかし、実際にはこの方針が厳格に適用されていないという指摘もあり、実行可能なリスク管理体制が不十分であることが浮き彫りになっています。

たとえば、MUFGは、泥炭地を開発するアブラヤシ農園企業グループに対して融資を続けており、その結果、森林破壊や環境危機を助長する要因となっています。このことは、企業の持続可能性や社会的責任に対する真摯な対応が求められる現状を強調しています。

結論と今後の提言

RANは、金融機関に対してNDPE方針の実行強化と同時に、適切なデューデリジェンスの実施を促すことの重要性を訴えています。これにより、長期的な金融の安定を保つための基盤を作ることが求められるのです。

特に、環境NGOの意見を取り入れる柔軟性や透明性を持った運用が急務です。金融機関が環境問題への責任を認識し、持続可能な資金提供を行うことが、未来の生物多様性保護につながることを期待しています。

RANの最新情報や詳細なデータは、彼らの公式ウェブサイトを通じて確認できます。環境問題に対する理解を深め、持続可能な社会の実現に向けた具体的な行動を共に考えていくことが重要です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。