2026年お正月のおせち料理に関する調査結果の概要

2026年に向けたおせち料理の意識調査

株式会社ロイヤリティ マーケティングが、20代から60代を対象に実施した「おせち料理に関する調査」の結果が明らかになりました。この調査は、TOKYO FMのラジオ番組『馬渕・渡辺の#ビジトピ』との共同によって、2025年の10月31日から11月4日にかけて行われました。調査対象は、東京都内およびその他の地域に住むパネル会員であり、合計1,000名の意見をデータとして集めました。

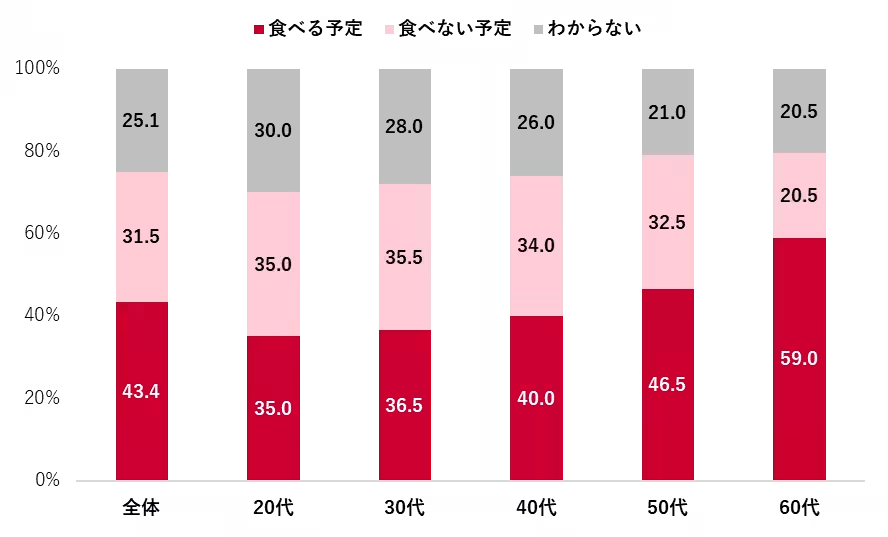

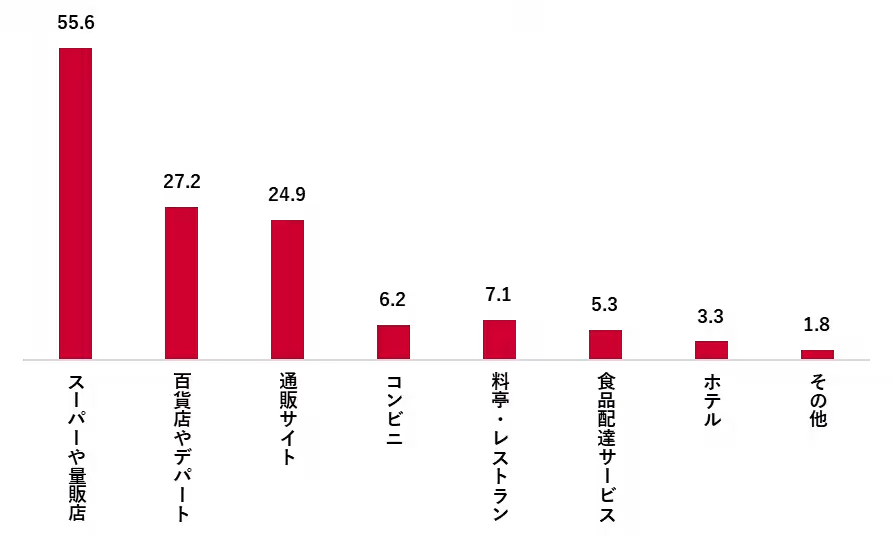

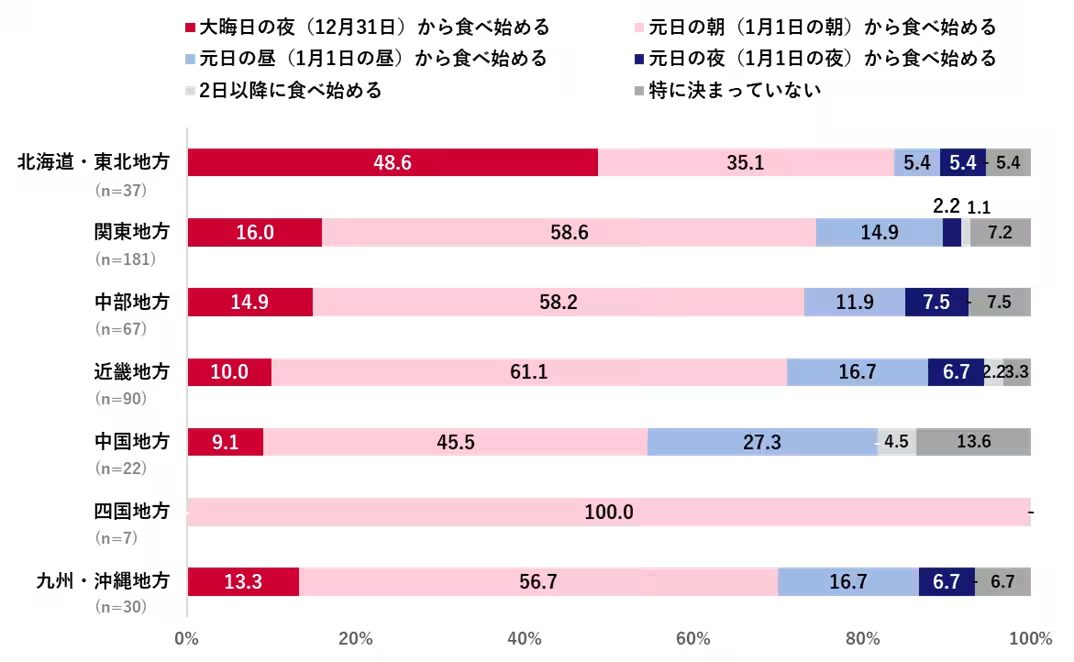

1. おせちを「食べる予定」の人は43.4%

調査によると、2026年の正月におせちを「食べる予定」と回答した人は全体の43.4%に達しています。しかし、年代別に見ると、若い世代においてはおせちを食べない傾向が強く、20代の「食べる予定」は35.0%にとどまっています。一方で、60代の「食べる予定」は59.0%にもなるなど、世代間での意識の違いが明確に示されています。これにより、若年層と高年層の食文化の乖離が浮かび上がってきました。

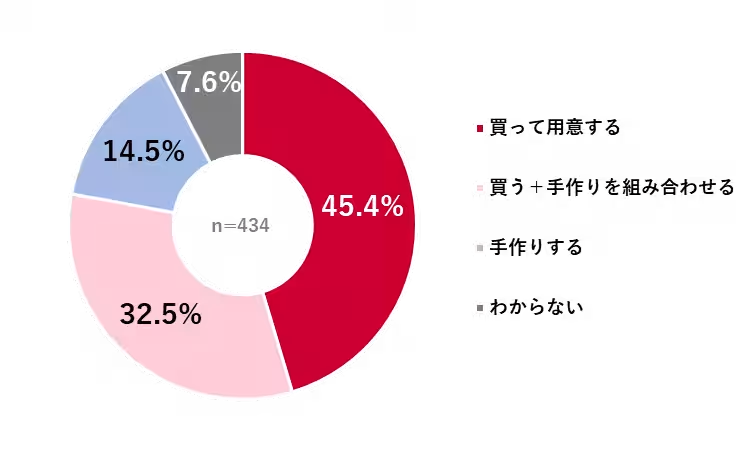

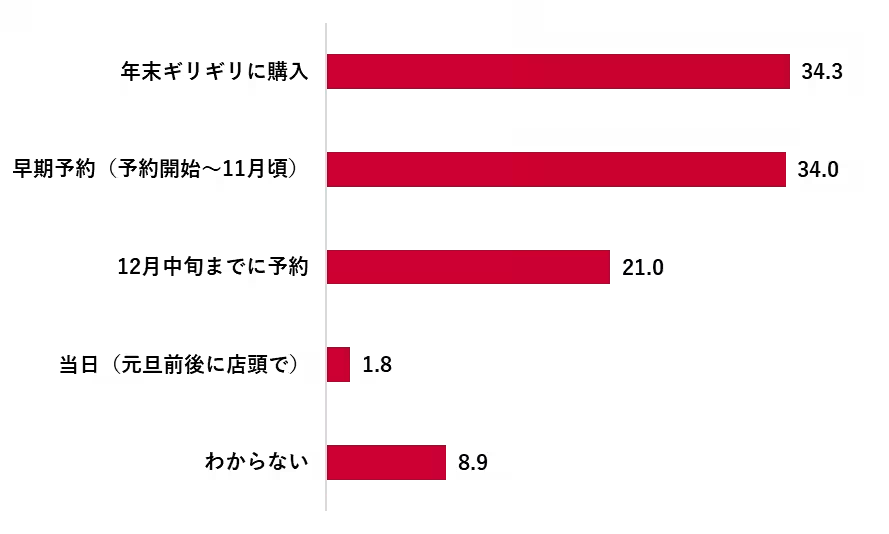

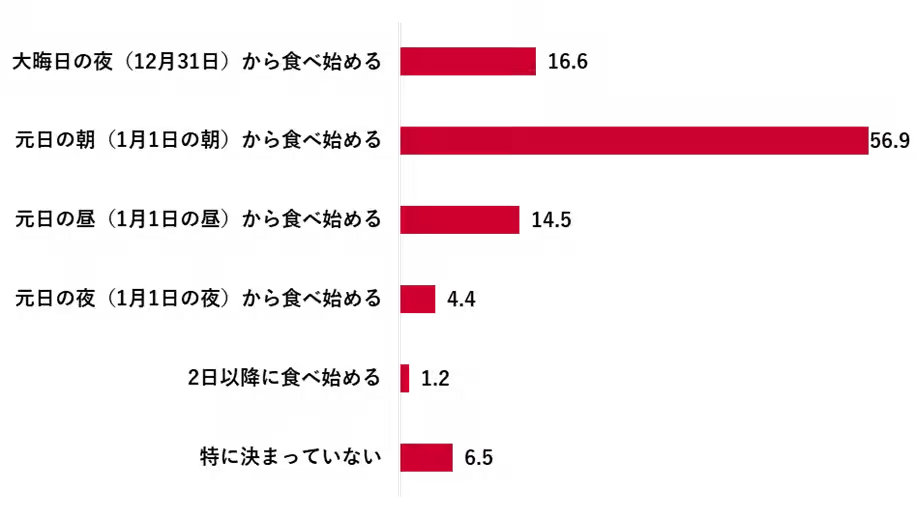

2. おせち購入方法は二極化

おせちを購入する人は全体の約80%で、購入方法には「年末ギリギリ購入派」と「早期予約派」がほぼ同数に達しました。具体的には、「買って用意する」と半分以上の人(45.4%)が回答し、また「スーパーや量販店」での購入が多いとされています。百貨店や通販を利用する人もおり、多様な選択肢が存在します。

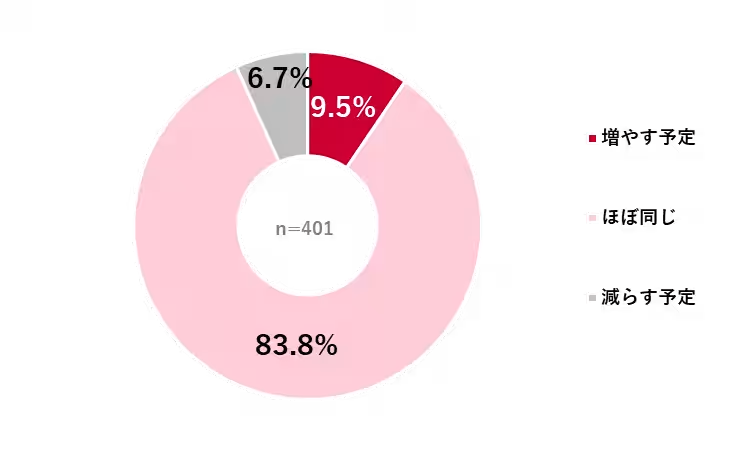

3. おせち予算の傾向

物価高の影響を考慮すると、前年との予算が「ほぼ同じ」とする割合が83.8%にも達しました。冷静な選択が求められる中で、約4割の人々が「少量にして無駄を減らす」という回答を示し、質を重視する傾向が見て取れました。また、新年の料理に対して「豪華にしたい」と考える人はわずか20%以下であることも明らかになっています。

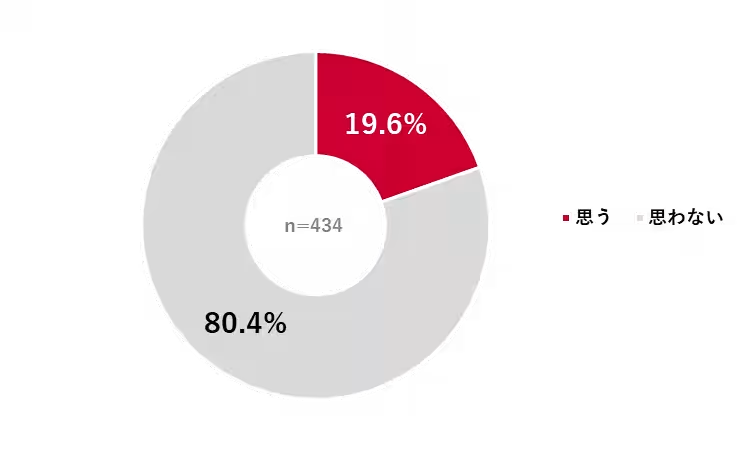

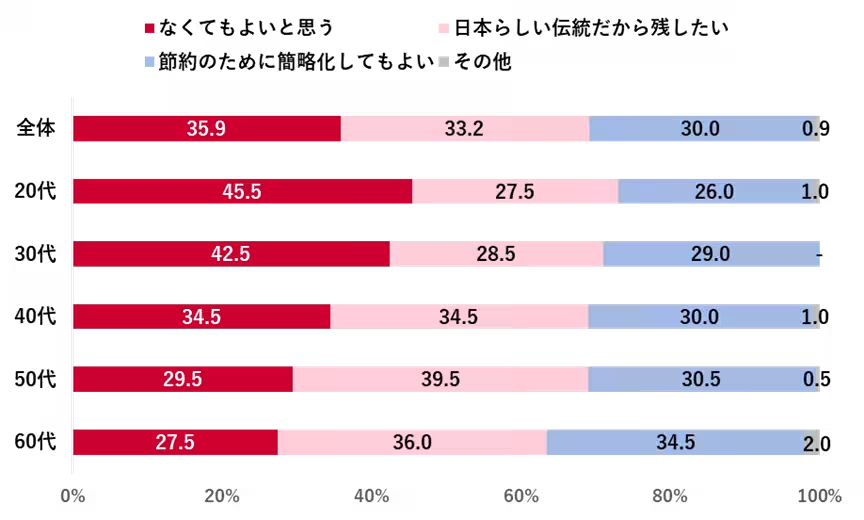

4. おせちの存在意義に関する意見

「おせちがなくてもよい」と思っている人の割合は35.9%に達しており、対照的に「伝統を守りたい」と考える人も33.2%にのぼります。このような意識は、世代ごとに大きく異なることがわかり、特に若年層の間ではおせちの伝承に対する興味が薄れていることが伺えます。少数ながらも、伝統を大切に思う人々の声も強いことは、今後の食文化にも影響を与えるでしょう。

まとめ

全体を通じて、調査結果からは、家族構成の変化や物価の影響、世代間の意識の違いなど、日本の食文化が変わりゆく様子が見取れます。特に若い世代の消費行動には、コストパフォーマンスを重視する姿勢が伺えます。新たなおせちしスタイルや選択肢の増加が、今後の家庭の食卓にどのような変化をもたらすのか注目です。これにより、日本の季節行事がおせち料理を通じて新たな判断基準を持つことになるかもしれません。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。