資源循環社会を目指す三菱ケミカルと9社の新たな取り組み

資源循環社会を目指す三菱ケミカルと9社の取り組み

近年、世界中で環境問題が重要視され、循環経済への移行が進んでいます。その中で、日本も資源自律経済を目指す努力を続けています。しかし、再生材の利用拡大や地域循環システムの構築には多くの課題が残されています。これを解決するために、三菱ケミカル株式会社を含む9社が経済産業省の資源循環システム構築に向けた実証事業に参加し、大都市圏において地域特性に基づいたモデルづくりを行うことになりました。

1. 背景

世界で資源の枯渇や環境問題に対する意識が高まる中、循環経済(サーキュラーエコノミー)理念が脚光を浴びています。日本もその流れに乗り、資源自律経済の実現を目指していますが、具体的な行動にはまだ不十分な部分が多くあります。特に、自治体間の連携強化や分別・回収・リサイクルのスキームの高度化が重要です。経済産業省は、広域での資源循環システム構築を促進し、再生材の安定供給を実現するための各種施策を進めています。

本事業では、三菱総合研究所が委託先として選定され、三菱ケミカル、日本ポリエチレン、日本ポリプロなどの企業と共に実証プロジェクトに参加しています。

2. 本実証事業の概要

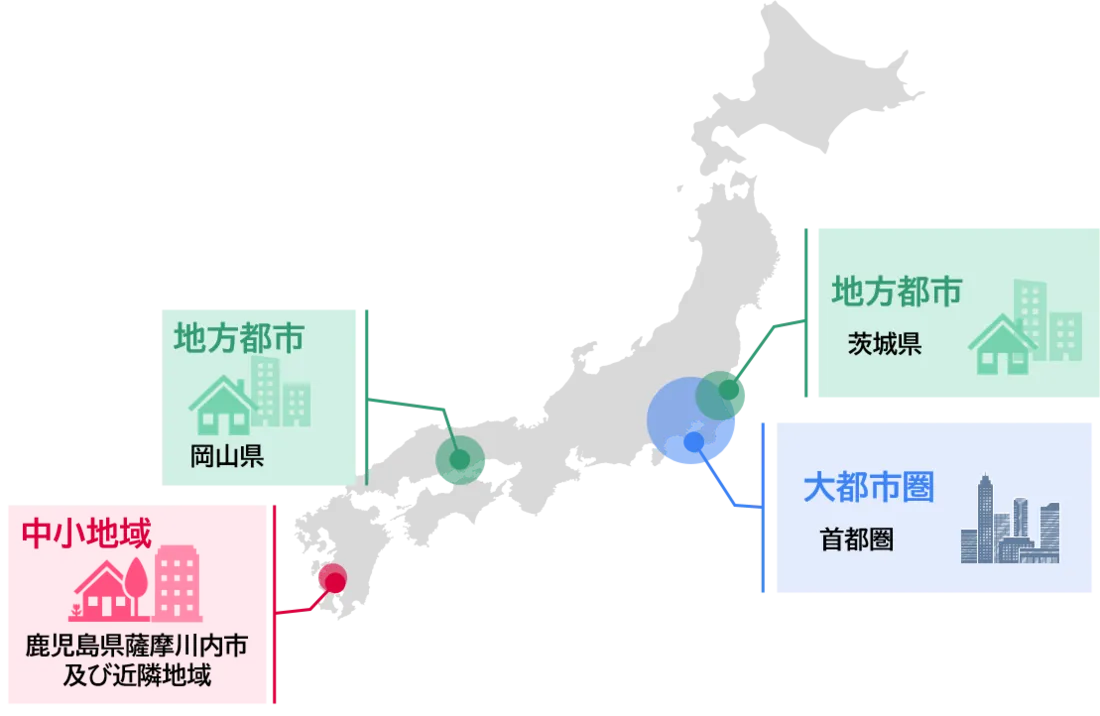

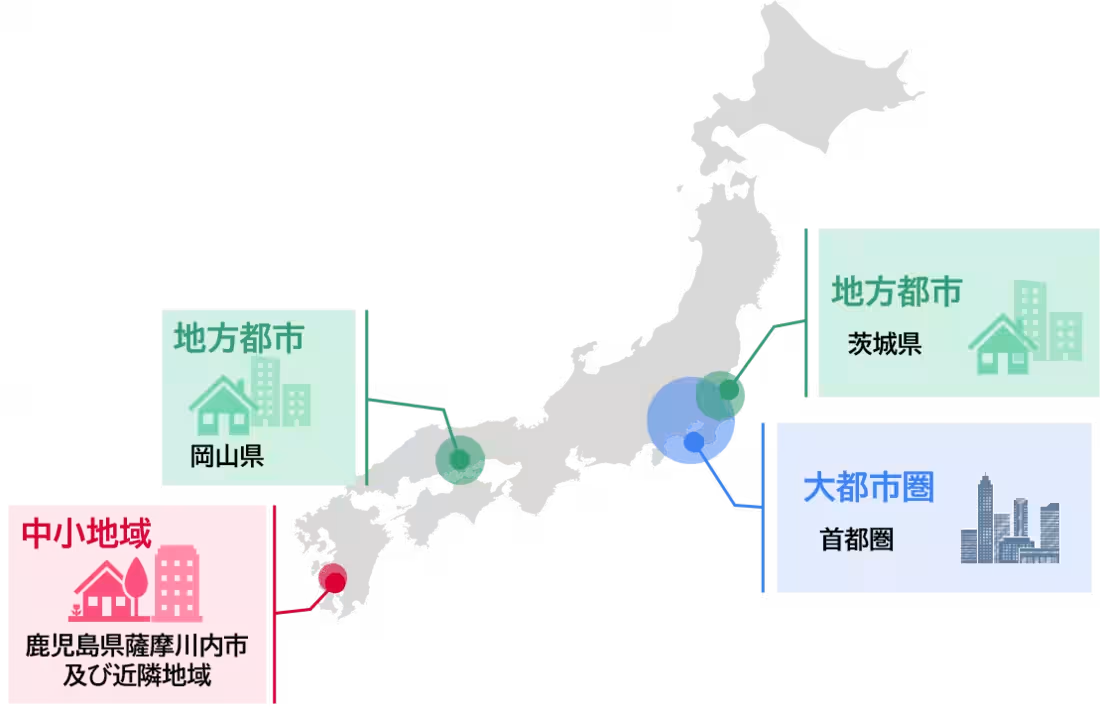

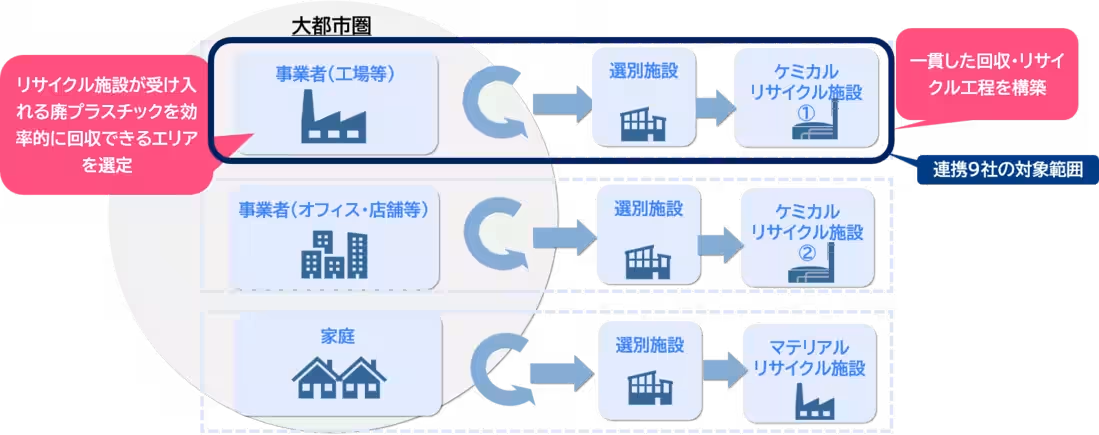

本プロジェクトの目指すところは、再生プラスチックを含む再生材の供給を拡大し、地域特性に応じた回収から再資源化までのスキームを構築することです。大都市圏において、分別された廃プラスチックの効率的な回収と処理を実証するとともに、地方都市や中小地域でも異なるアプローチで同様の課題に取り組みます。

大都市圏の特徴

大都市圏では、高い人口密度に伴い、家庭やオフィスから产生される廃棄物が膨大です。しかし、全量を処理できる大規模な選別施設の建設は難しく、効率的な回収ルートを確立することが求められています。具体例としては、オレフィン樹脂やPET樹脂のケミカルリサイクルやマテリアルリサイクルを実証し、循環型サプライチェーンのモデルを構築します。

地方都市と中小地域

地方都市では、岡山県や茨城県をターゲットに、家庭からのプラスチック廃棄物の集約と選別を行い、高品質な再生材の製造方法を模索します。また、鹿児島県薩摩川内市では、住民参加による分別活動を基盤とした広域回収システムを導入し、地域コミュニティに根ざした循環モデルの構築にも挑戦します。

3. 今後の展望

この実証事業は2026年2月までに完了し、その結果を基にした循環型ビジネスモデルの実社会への実装と全国展開が計画されています。これにより、資源循環がより一般的なものとなり、持続可能な社会実現に寄与することが期待されています。

東洋製罐グループのビジョン

このプロジェクトにともなう多様な企業の協力体制は、循環経済の実現に向けて大きな前進です。東洋製罐グループは、「未来をつつむ」長期経営ビジョンのもと、環境保護と持続可能な社会の構築に向けた活動を展開しています。1917年の創立以来、資源を有効活用し、すべての人に安全で豊かな生活を届けることを目標にしています。

このように、全国規模で進められる資源循環システムの構築は、私たちの未来をより良くするための大きな一歩です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。