不況が続く農地でも防災機能が維持される可能性の発表

耕作放棄地が防災に与える影響とは

近年、気候変動の影響で自然災害が増加しています。それに伴い、農地や都市緑地をグリーンインフラとして活用し、Eco-DRR(生態系を活用した防災・減災)の考え方が注目されています。 すでに農地は水田や畑として知られるその防災効果が、広く評価されつつありますが、耕作放棄農地がこの防災機能に与える影響についての研究が不足していました。

耕作放棄の広がりとその背景

日本では、人口減少や高齢化が進行し、多くの地域で農業が衰退する中、耕作放棄地が増加しています。これに伴い、食料生産機能や生物多様性の低下が懸念されています。しかし、農地が持つ防災効果が耕作放棄によってどのように影響を受けるのか、明確なノウハウはなかったのです。

研究の成果

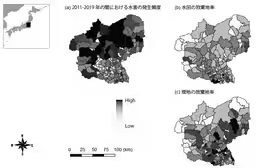

東京都立大学の大澤剛士准教授や京都産業大学の西田貴明教授などのチームは、関東地方の市区町村を対象に、耕作放棄地が水害発生に及ぼす影響を分析しました。特に水田や畑などの利用形態に注目したところ、興味深い事実が明らかになりました。

この研究によれば、放棄された農地でも防災機能が維持される可能性が高いという結論に達しました。過去のデータを利用し、9年間の水害発生頻度と農地の放棄率を検討した結果、放棄率が高い農地でも水害を抑制する効果があることが示されました。この新しい知見は、特に防災対策を考える上で重要です。

防災機能が維持される理由

農地の防災効果について熟知されている点は、水田の雨水貯留機能と畑地の浸透機能です。しかし、これまでの考えとは異なり、放棄後も維持されている可能性があるという結果から、新たな視点が浮かび上がりました。特に水田に関しては、コンクリート化が進んだ管理が影響し、放棄後も貯水機能が残っている可能性について考察されました。

今後の研究の必要性

既存の研究では防災効果が放棄によって低下するという予測がされていましたが、今回の研究はその考えを覆すものになります。今後は、耕作放棄農地を適切に利用することが、新たな防災特性を持つインフラとなる可能性を示唆しています。農地の維持を防災のために重要視する必要があるでしょう。

結論

この研究結果は、たとえ耕作放棄されていても農地が持つ防災効果を重視し、保全していくことの重要性を浮き彫りにしました。今後の農業政策や地域の防災対策においても、農地の保全がなぜ必要なのかを再考する良い機会となるでしょう。強靭な社会の実現に向けて、農地を活用した新しいアプローチが必要とされています。さらに、この研究成果は今後の防災政策にも影響を与えることが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。