株式会社商船三井が推進する海洋温度差発電の環境アセスメントと新技術の展望

環境アセスメントを新技術で進化させる商船三井

株式会社商船三井は、海洋温度差発電(OTEC)に関連する冷却排水の環境アセスメントを、新たに開発された調査技術とAIモデルを用いて進めています。この取り組みは、国立大学法人東京大学や琉球大学、さらには科学技術振興機構(JST)との連携により行われており、広範囲な海底環境調査を実施するための革新的な方法が確立されました。

OTECと海洋環境への配慮

OTECは、海洋深層水の温度差を利用してエネルギーを生み出す方法であり、環境負荷の低い再生可能エネルギーとして注目されています。この技術が進展する中で、使用される冷排水が海域に与える影響を正確に把握し、環境保全に役立てることが今求められています。本研究は、そのための信頼性の高いデータを提供することを目的としています。

高精度な海底調査の実現

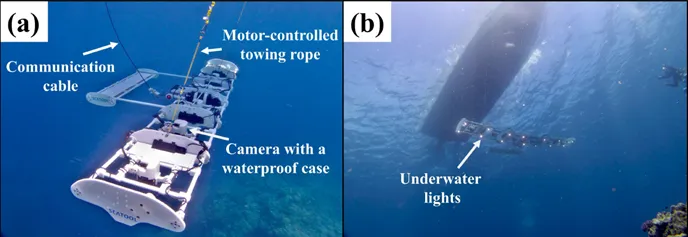

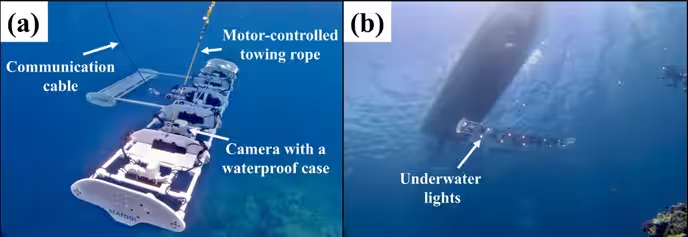

新たに開発された「Speedy Sea Scanner」という海底調査ツールは、複数のカメラを用いて海底の映像を自動で撮影します。このツールは、海底の広範囲を短時間で撮影できる能力を持ち、今まで人間が行っていた目視調査に代わる効率的な代替手段となります。

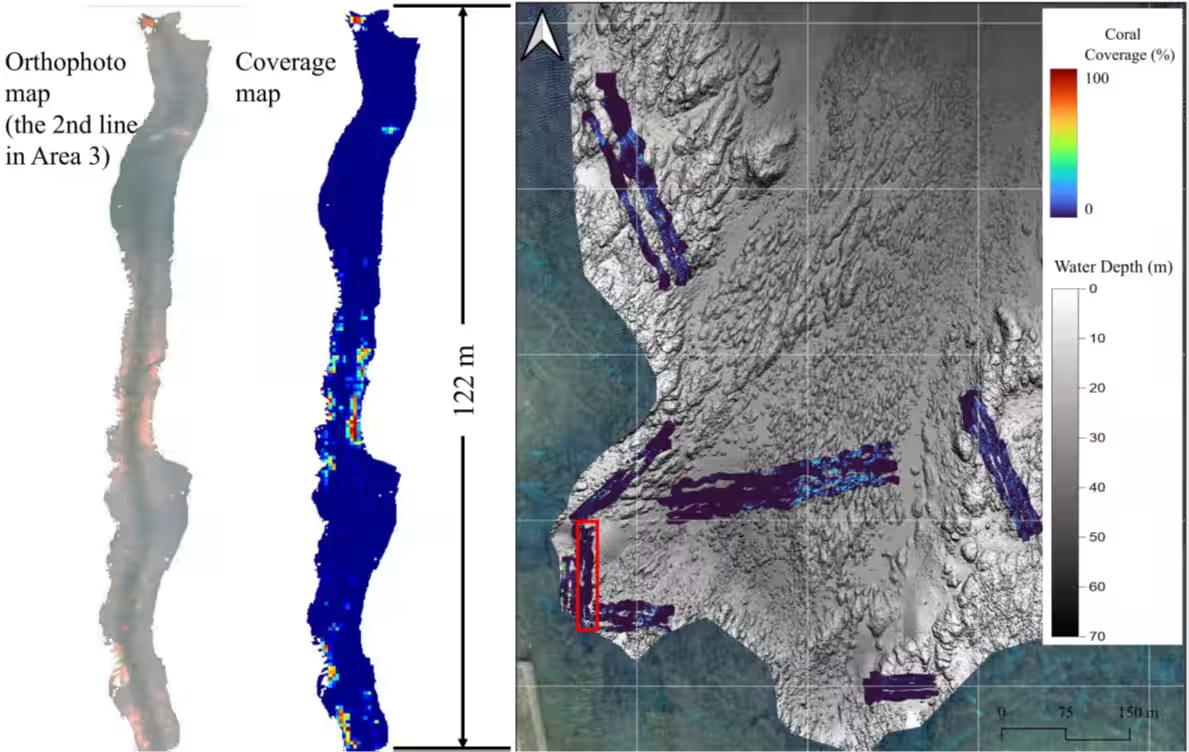

さらに、AI技術を駆使した「Coral-Lab」は、海底のサンゴの分布を高精度で識別します。このモデルは、世界中のデータを基に学習しており、今回の調査区域の過去と現在の画像を元にサンゴの状態を正確に評価します。これにより、迅速に広範囲の環境評価が可能になります。

環境アセスメントの重要性

OTECに伴う冷排水が環境に与える影響を明確に理解することは、現在と未来の海洋環境保全において重要な課題です。商船三井は、独自の検討委員会を設置し、海底の調査結果を基に、冷排水の放出に関する調査や法規制の研究を進めています。

サステナブルな未来に向けて

商船三井は「商船三井グループ環境ビジョン2.2」に掲げた2050年までのネットゼロエミッションの目標達成に向け、OTECや海洋深層水事業の推進を重要視しています。この活動を通じて、生物多様性の保護や海洋環境保全に寄与することを目指しています。

この新たな取り組みは、海洋環境調査の精度を高めるだけでなく、持続可能な社会を形成するための一助となるでしょう。商船三井はこのプロジェクトを通じて、未来の資源と技術の発展に貢献する意欲を示しています。

まとめ

商船三井が進める海洋温度差発電に関する環境アセスメントは、技術革新と環境配慮が見事に融合したプロジェクトです。新しい技術による高効率な調査手法の確立は、企業の持続可能な成長と海洋環境保全に向けた新たな道を切り開くことでしょう。しかし、この取り組みは始まりに過ぎません。今後の成果がどのように活用され、私たちの環境にどのような影響を与えるのか、注目が必要です。

トピックス(温泉)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。