腸内ホルモンが過剰摂取を抑制するメカニズムを解明した共同研究

研究成果 - 腸内ホルモンと摂食嗜好性の調節

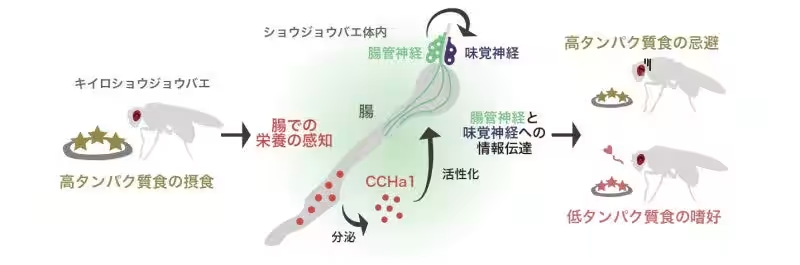

どうして私たちの身体は特定の栄養素を過剰に摂取しないように制御されているのでしょうか?この疑問に迫るべく、群馬大学、筑波大学、岡山大学の研究チームが、モデル生物であるキイロショウジョウバエを用いた研究を行い、腸内分泌ホルモンCCHa1がタンパク質の摂取をどう調節するかを明らかにしました。

生物が持つ摂食制御システムの発見

生物は栄養素を感知し、必要なものを選択的に摂取する能力がありますが、その仕組みは長い間未解明でした。本研究では、腸内で分泌されるCCHa1というホルモンが、過剰なタンパク質の摂取を防ぐ重要な役割を果たしていることが示されました。

CCHa1のメカニズム

研究者たちは、キイロショウジョウバエの腸内分泌細胞から分泌されるCCHa1が、腸へと伸びる特定の神経に作用し、食物の選択に影響を与えていることを発見しました。このCCHa1は、脳に信号を送る神経回路を介して、タンパク質を摂取しすぎないように誘惑を抑えているのです。

特に、このホルモンの機能が失われると、ギイロショウジョウバエは過剰にタンパク質を摂取し、有害なアンモニアを体内に蓄えてしまうことが明らかになり、CCHa1の作用の重要性が強調されました。

摂食障害との関連性

この研究成果は、腸内分泌ホルモンが摂食の嗜好性に大きな影響を及ぼすことを示唆しています。今後、腸内ホルモンをターゲットにした治療法が、摂食障害や偏食の治療に活かされることが期待されます。また、食生活の選択を最適化する新たな手法の開発にも寄与するでしょう。

研究の背景と今後の展望

腸内分泌ホルモンが持つ役割は、私たちの健康において極めて重要です。不均衡な食事や偏食が健康に及ぼす影響は広く認識されるようになってきましたが、その解決には腸内の環境を理解することが欠かせません。そのため、今後もこの分野の研究は加速することが期待されます。

本研究に関する詳細な情報は、英国の科学誌「Nature Communications」にも掲載されており、国際的な視点からも注目されています。私たちが日常生活で行う食事選択が、実は生物学的なメカニズムによって影響を受けているということを改めて考えてみる必要があります。

健康でバランスの取れた食生活を維持するために、この研究の知見を生活に活用することが求められるでしょう。

参考文献

- - 論文名:A high-protein diet-responsive gut hormone regulates behavioural and metabolic optimization in Drosophila melanogaster

- - 発表日:2024年12月30日

- - 自然誌「Nature Communications」掲載

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。