ヤングケアラー支援法改正がもたらす未来の可能性

ヤングケアラー支援法改正がもたらす未来の可能性

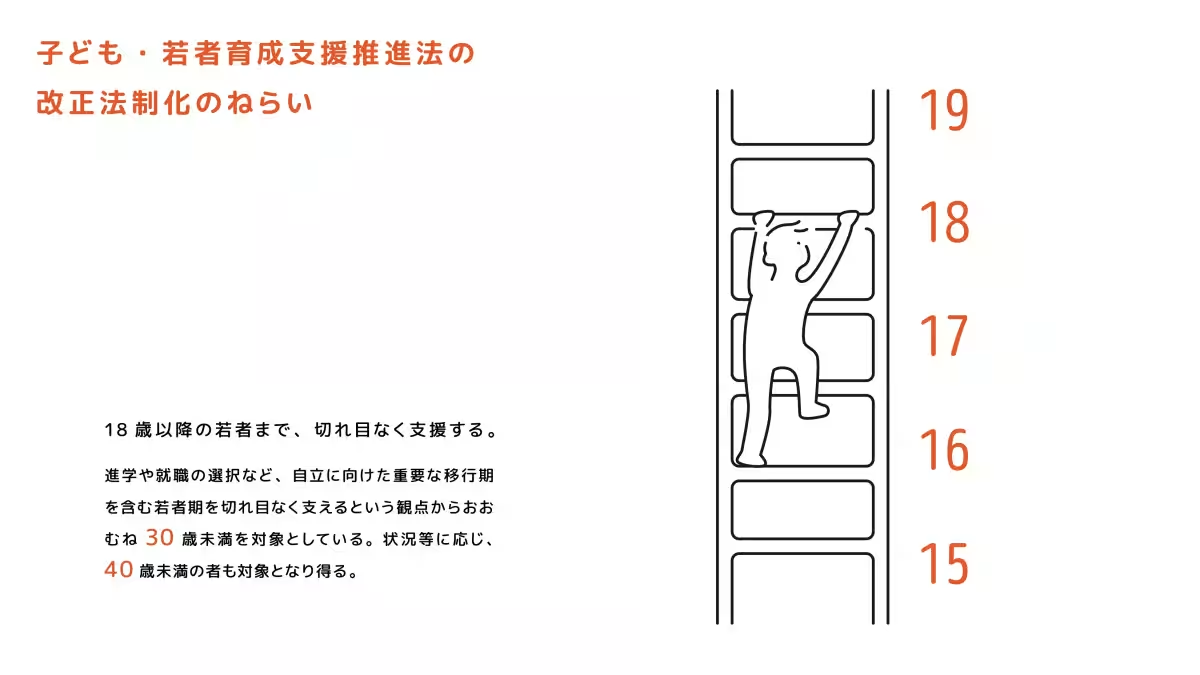

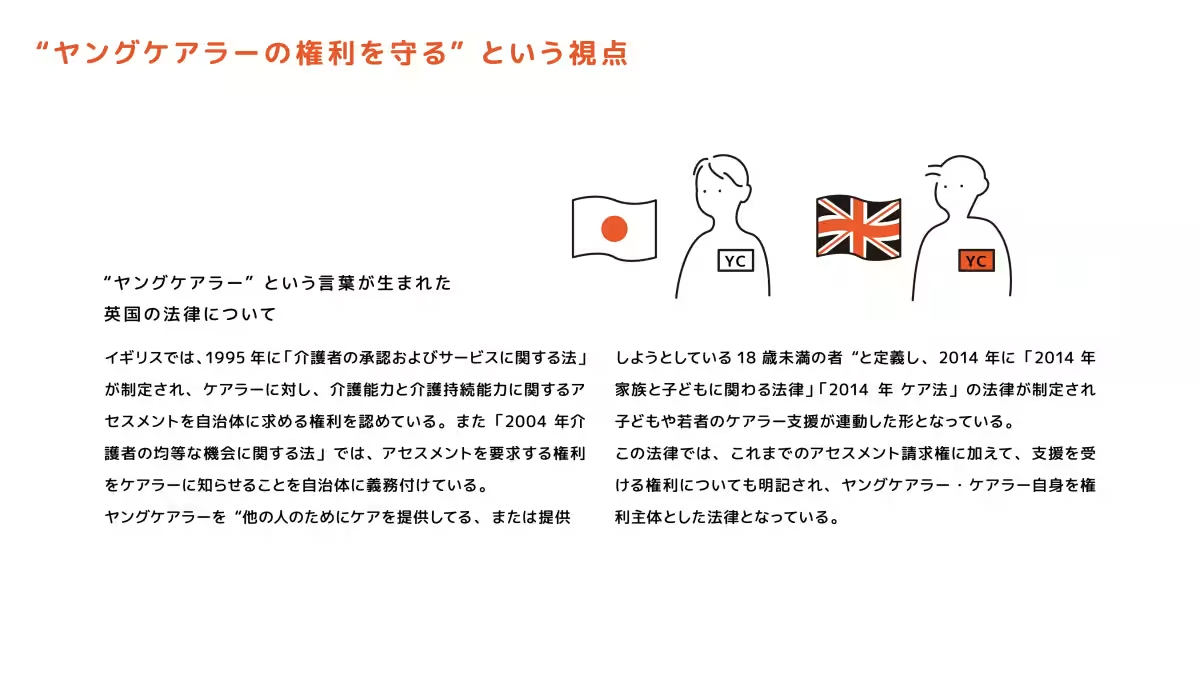

最近、日本におけるヤングケアラーの権利保護に関する法改正が進む中、特に注目されているのが「子ども・若者育成支援推進法」の改正です。この法律は、家族の介護や日常生活上の支援を行う子どもや若者、すなわちヤングケアラーを支えるための基盤となるものです。この法律の内容と、今後の社会における意義について考察してみました。

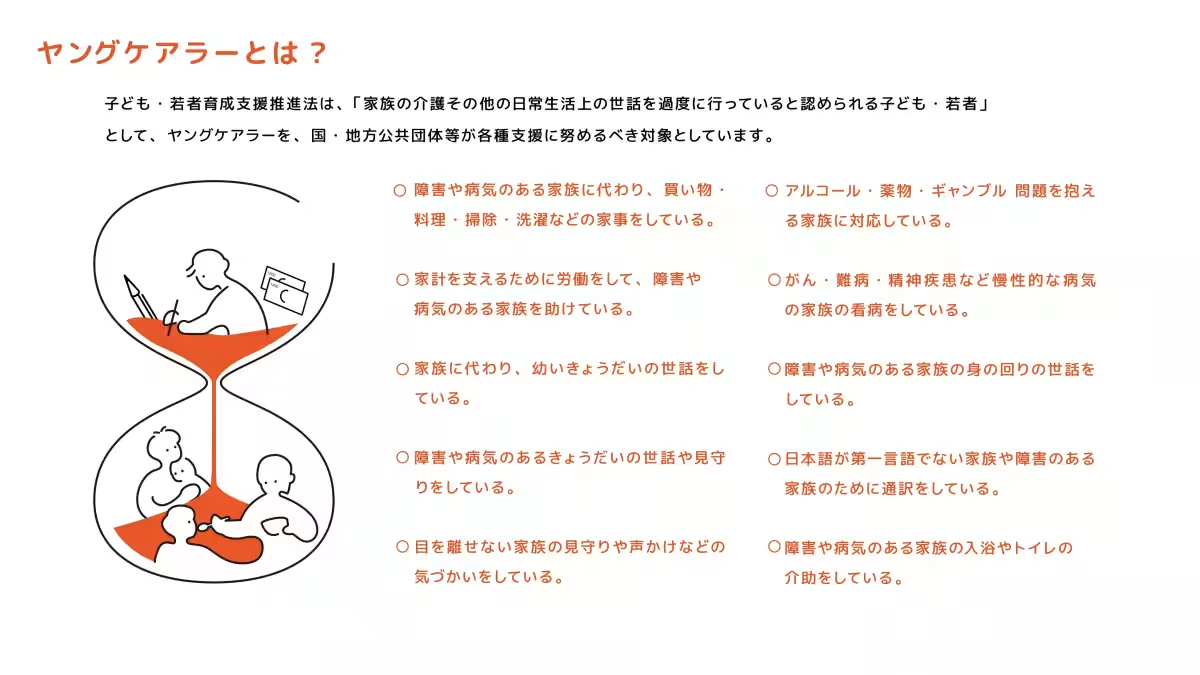

ヤングケアラーとは?

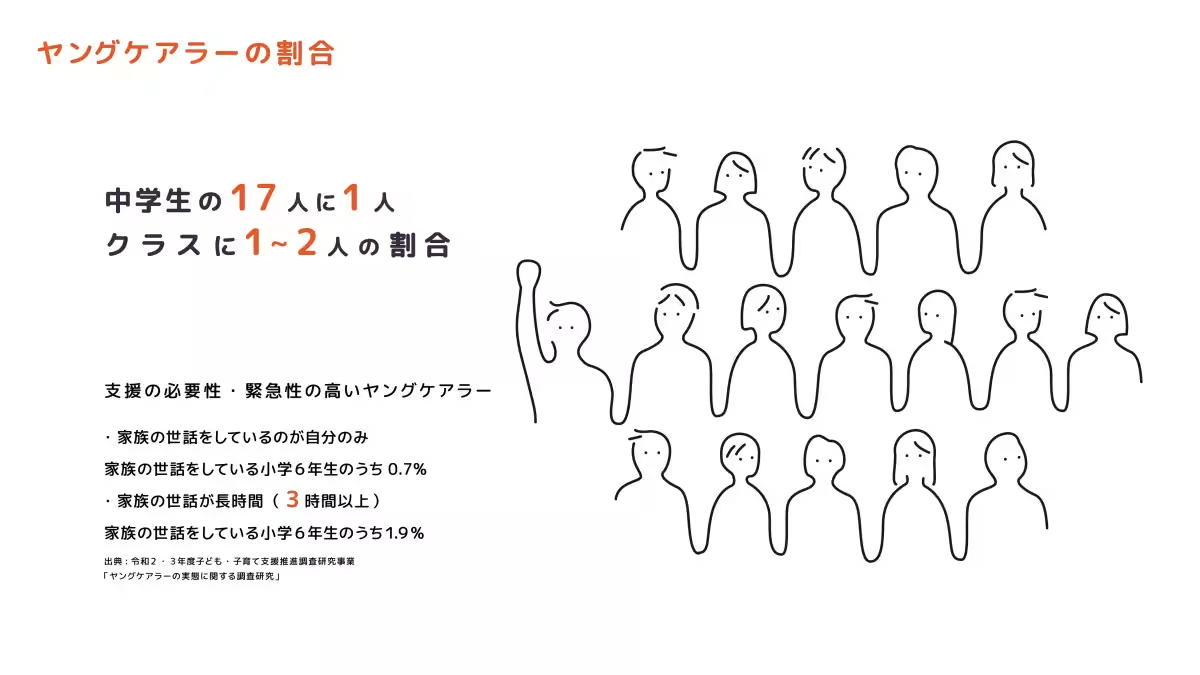

ヤングケアラーは、日常的に家族の介護や世話を担う子どもや若者を指します。彼らは、親の介護や兄弟の世話、場合によっては家事全般もこなしながら、学業や友人関係に大きな影響を受けることが多くあります。しかし、彼らはその存在が社会で十分に認知されておらず、支援が届きにくいのが現状です。近年、自治体や学校においても支援体制の強化が進んでいますが、まだまだ十分とは言えません。

法改正の背景と意義

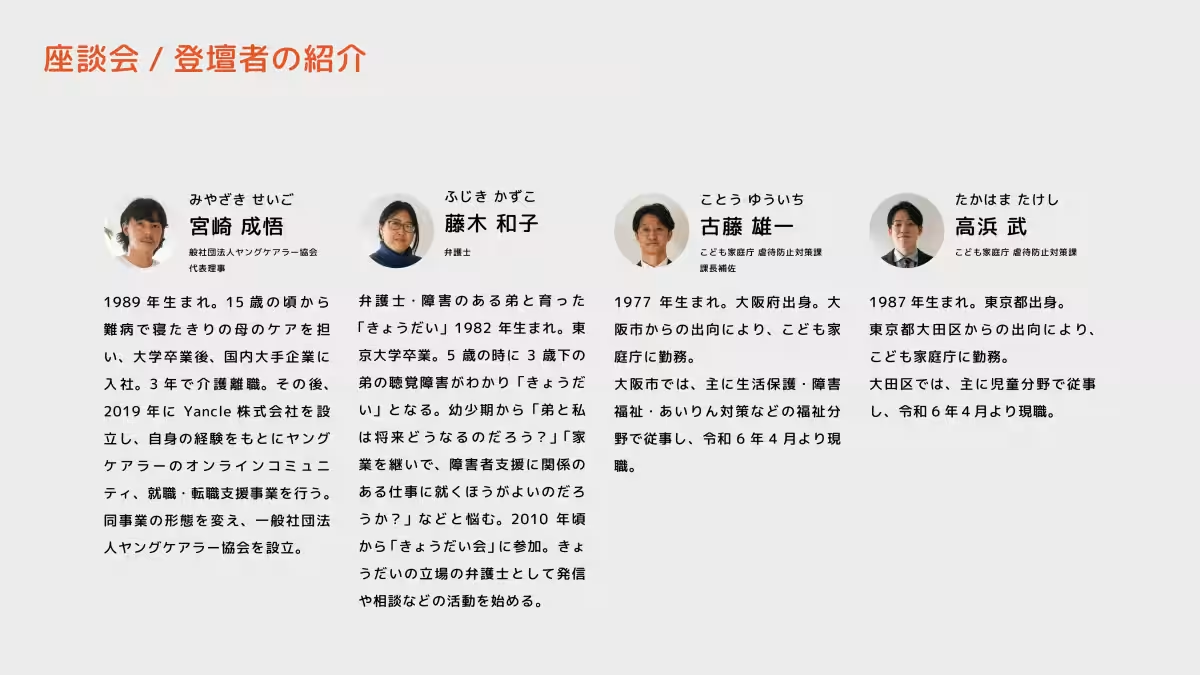

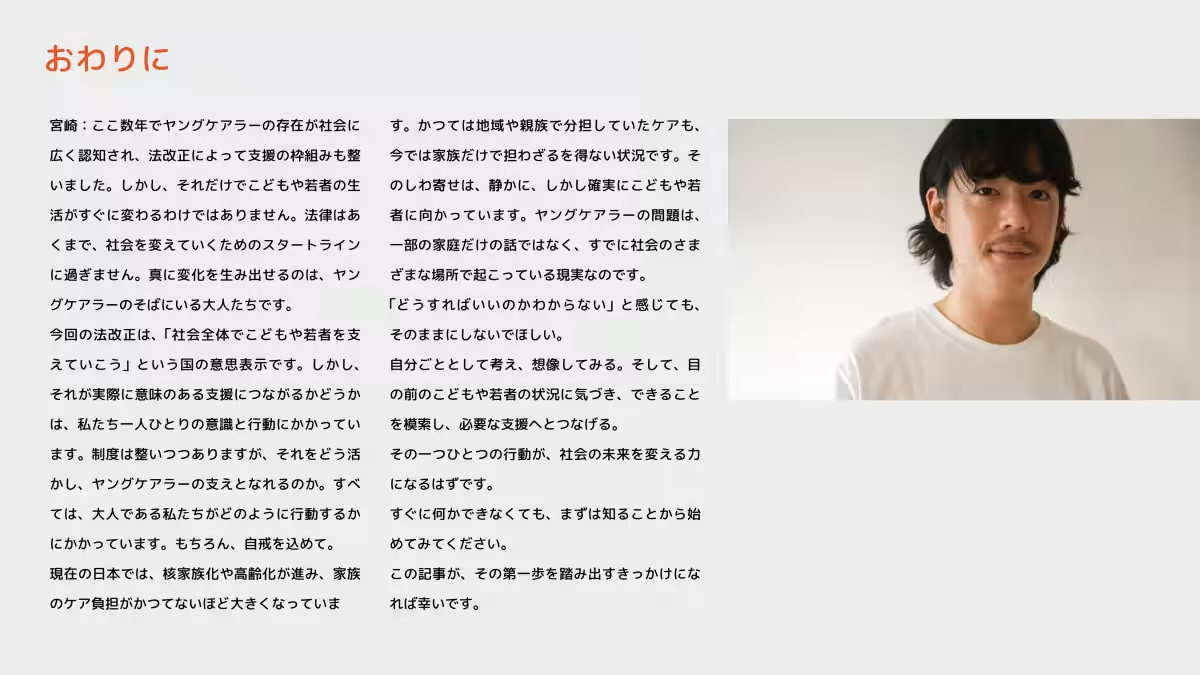

今回の座談会では、ヤングケアラー協会の宮崎成悟氏、弁護士の藤木和子氏、こども家庭庁の古藤雄一氏と高浜武氏が参加し、「子ども・若者育成支援推進法」について話し合いました。法改正により、ヤングケアラーの認知度が高まり、支援の必要性が広がってきたことが評価されています。特に、若者世代まで支援対象が拡大されたことにより、社会全体で彼らを支えようという意識が生まれることが期待されています。

法改正はまだ始まりに過ぎませんが、当事者の声を重視することが非常に重要です。多くのヤングケアラーは、家族を支えることが自分の責任だと感じており、進路選択において不安を抱えることが少なくありません。

サポート体制の強化が急務

座談会の中で、専門家たちはヤングケアラー支援の枠組みが整いつつあることを認識しつつも、実際の支援がどのように行われるのかが課題であると指摘しました。自治体ごとに支援の対応が異なり、実態調査の実施率自体も低いのが現状です。これからの課題としては、調査の充実と助けを求めやすい環境づくりが急務です。

「ヤングケアラーは誰にでも起こりうる問題」との意見もあり、核家族化が進む中で負担を抱える子どもが増えています。社会全体の問題として捉え、周囲が支える環境を整える必要があるのです。

おわりに

ここ数年間でヤングケアラーの存在がより多くの人々に知られるようになってきました。法改正は、その基盤を整えるための重要な一歩です。しかし、それだけで子どもや若者の生活が劇的に変わるわけではありません。法的支援はスタートラインに過ぎず、真の変化は近くにいる大人たちの理解や行動によって生み出されるものです。

ヤングケアラー支援の法制化は、国が子どもや若者を支える意思を示したものであり、それを実現するのは私たち一人ひとりの意識と行動次第です。今こそ、私たちがどのように支え合うのかを考え、行動していく必要があります。

詳しい「座談会レポート」はこちらからダウンロード

- ---

撮影: 加藤雄太

デザイン: 武居泰平

企画制作: 株式会社bona

フリーペーパー「トンネル」vol.02でも本内容が紹介されています。

関連リンク

サードペディア百科事典: ヤングケアラー 子ども・若者育成支援 法律改正

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。