教育現場で育つ次世代スポーツAR「HADO」の広がりとその影響

教育現場で育つ次世代スポーツAR「HADO」の広がりとその影響

はじめに

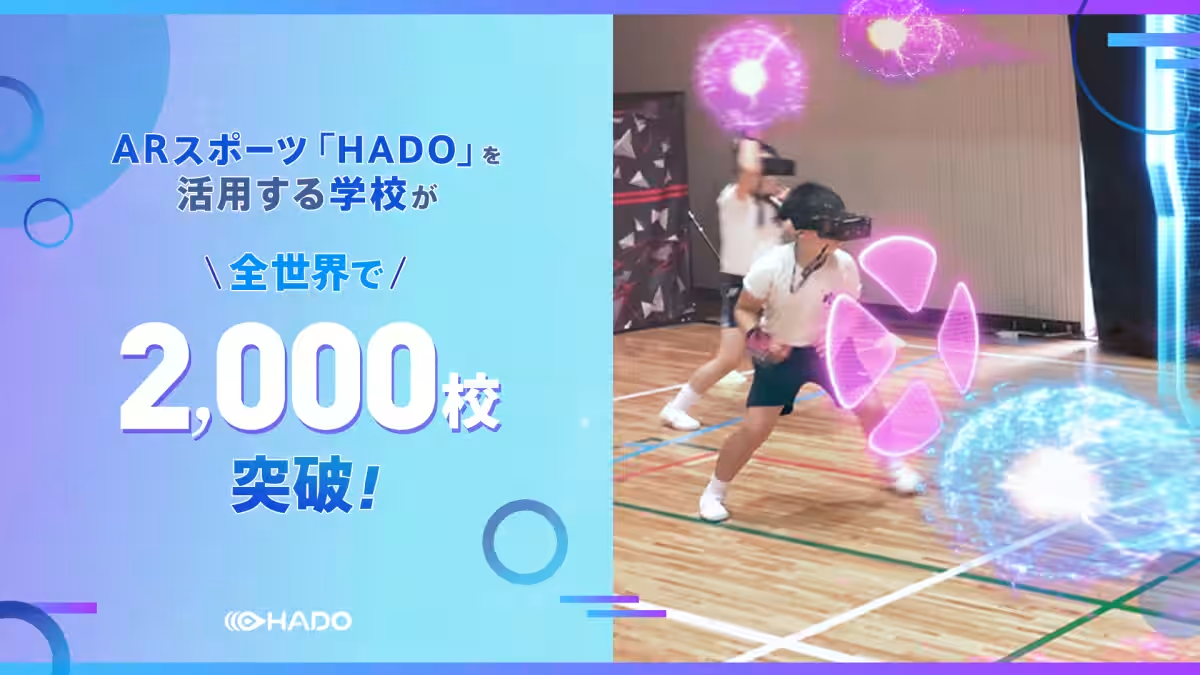

近年、AR(拡張現実)技術を活用した新しいスポーツである「HADO」が、教育現場で注目を集めています。運営を行う株式会社meleapによれば、HADOを活用する学校数は世界で2,000校を越え、その数は今後も増える見込みです。HADOは体育だけではなく、学びの場でも活用されており、生徒たちの主体性を育む新たな教材として注目されています。本記事では、HADOが学校でどのように役立っているのか、その背景や具体的な事例を紹介します。

HADOが教育現場で広がる理由

HADOが急速に教育現場に広がっている背景には、GIGAスクール構想やSTEAM教育の推進があります。これらはデジタル技術を活用した学びの環境構築を促進しており、協力し合いながら主体的に学ぶことが重視されています。一方で、子どもたちの体力低下や運動離れが社会問題となっている中、HADOはその解決策として期待されています。実際、HADOは生徒たちに運動の楽しさを提供しつつ、学びのプロセスにも寄与できる新しいアプローチを実現しているのです。

HADOの特長とその教育効果

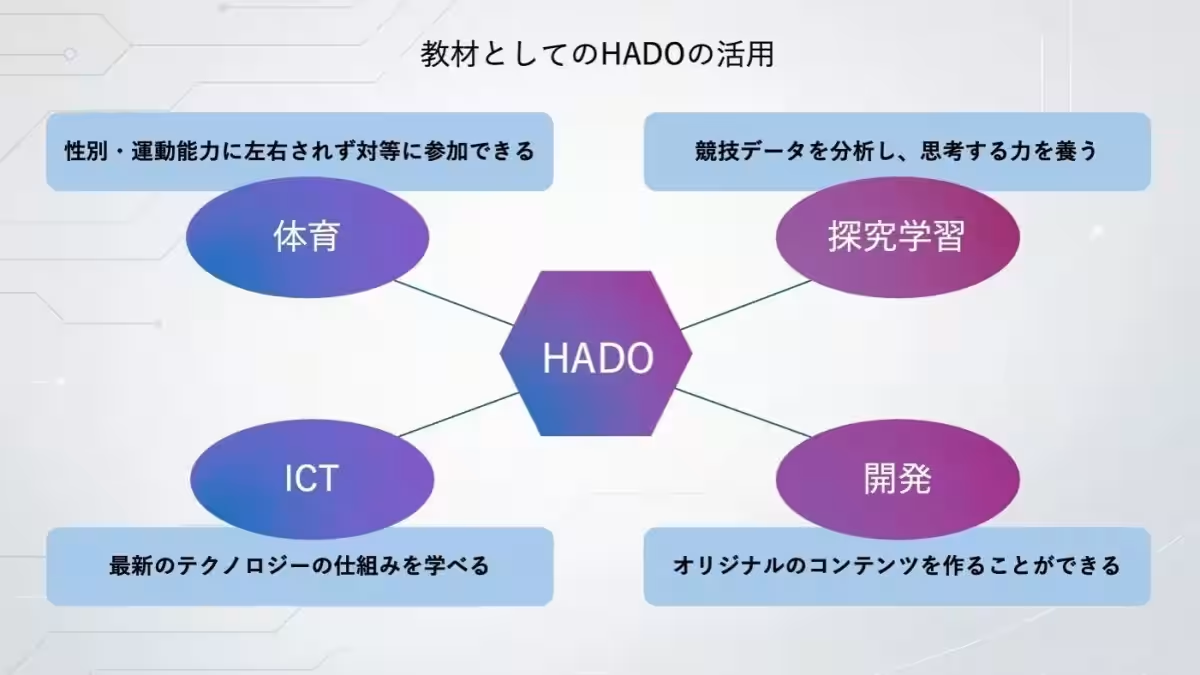

1. 誰もが楽しめる平等なスポーツ体験

HADOは年齢や性別、体格、運動能力に関係なく、誰でも楽しめるように設計されています。エナジーボールと呼ばれるパラメータは自在にカスタマイズ可能で、運動が得意でない生徒でも安心して参加できます。これにより、自然とチームワークやコミュニケーション能力が育まれます。

2. 探究学習の促進

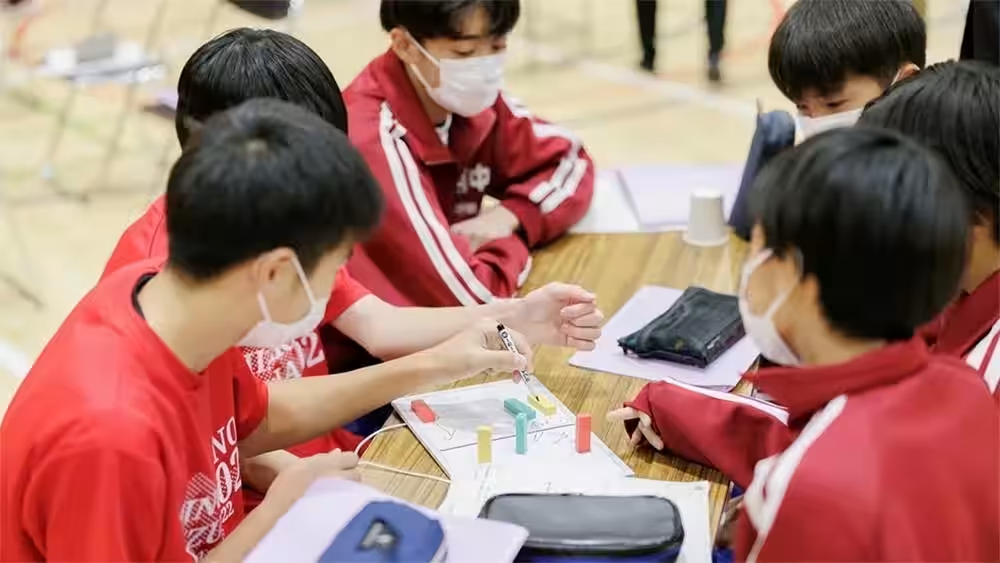

HADOでは試合のログから得られるデータを活用し、生徒は仮説を立て、検証し、改善策を考えるサイクルを主体的に回すことができます。このプロセスは論理的思考力や問題解決力を向上させるために重要です。

3. ICT教育との融合

AR技術を駆使することで、生徒は直感的な操作を通じて学習を進めます。この感覚的理解の促進は、理論では得られない体験を通して行われます。HADOは電子機器を介して具体的な操作を含むため、ICT教育の一環としても非常に効果的です。

4. 創造性を引き出す活動

HADOではエナジーボールやフィールドデザインを生徒たちが自由にカスタマイズできます。このような活動は、オリジナルコンテンツを制作するプロジェクト型学習にも通じ、企画力やチーム開発力の向上に寄与します。

日本における利用例

日本では、GIGAスクール構想に伴うICT教育の推進により、HADOの導入が進んでいます。具体的な事例としては、静岡県立静岡西高等学校が挙げられます。この学校では、HADOを体育の授業に取り入れ、運動能力に関わらず全ての生徒に新しいスポーツ体験を提供しています。

また、安田女子大学では、体験型教育としてHADOを利用し、デジタル時代に必要な能力を育てています。データの分析やインターフェース設計が学ばれる場として機能しており、プログラミング的思考を育む教材としての役割も果たしています。

さらに、神奈川県秦野市立本町中学校でもHADOが導入されており、授業内での実践的な学びの中で、協力性や創造的な問題解決能力が培われています。生徒自らがインストラクターを務めることで、地域の子どもや保護者との関わりも促進されています。

海外における事例

HADOは海外でも導入が進んでいます。アメリカでは、HADO USAが350以上の教育機関で10,000人以上の生徒に提供しており、特にフロリダ州のパームビーチ郡では「HADO Discovery Program」が実施されています。このプログラムでは、生徒がチームワークと論理的思考を育てる機会を得ています。また、ニューヨークのアイオナ大学ではカリキュラムに正式に取り入れられ、身体能力と戦略的思考の両方を養う場として高く評価されています。

さらに、中国のLansheng Fudan Middle Schoolでも手軽に参加できる放課後の選択授業としてHADOが実施されており、学校内にHADOチームを設けるなど、将来的なリーグ参加も視野に入れて活動を進めています。

まとめ

HADOは、単なるスポーツにとどまらず、教育現場で幅広く活用されています。その特性は、運動能力に関係なく楽しめるという平等性の確保、探究学習の促進、ICT教育との融合、創造性の引き出しなど、多岐にわたります。これにより、HADOは教育の現場で非常に重要な役割を果たしており、今後もさらなる発展が期待されています。私たち一人ひとりがこの新しい教育プラットフォームを通じて、新たな学びや体験に挑戦していくことが求められています。

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。