日本企業におけるマルウェアとフィッシングの危機が深刻化する中、対策は急務

日本企業におけるマルウェアとフィッシングの危機

Netskope Threat Labsの最新レポートによれば、信頼されているクラウドアプリケーションを介したマルウェアのダウンロードが増加しており、実に76%の日本企業が被害を受けています。この傾向は特に深刻で、2024年の予測では、職場でのフィッシングリンクのクリック数が前年の2倍に達する見通しです。

この脅威の背景には、攻撃者が使用する高度な手法があります。特に、普段から利用しているプラットフォームを標的としたソーシャルエンジニアリング攻撃が急増しており、企業のセキュリティ対策が追いついていないのが現状です。レポートによると、日本企業の代表的なクラウドプラットフォームでは、毎月1,000人に1人がマルウェア感染を試みられています。さらに、フィッシングの被害も深刻で、毎月1,000人あたり約3.7人がフィッシングリンクをクリックしていると言われています。

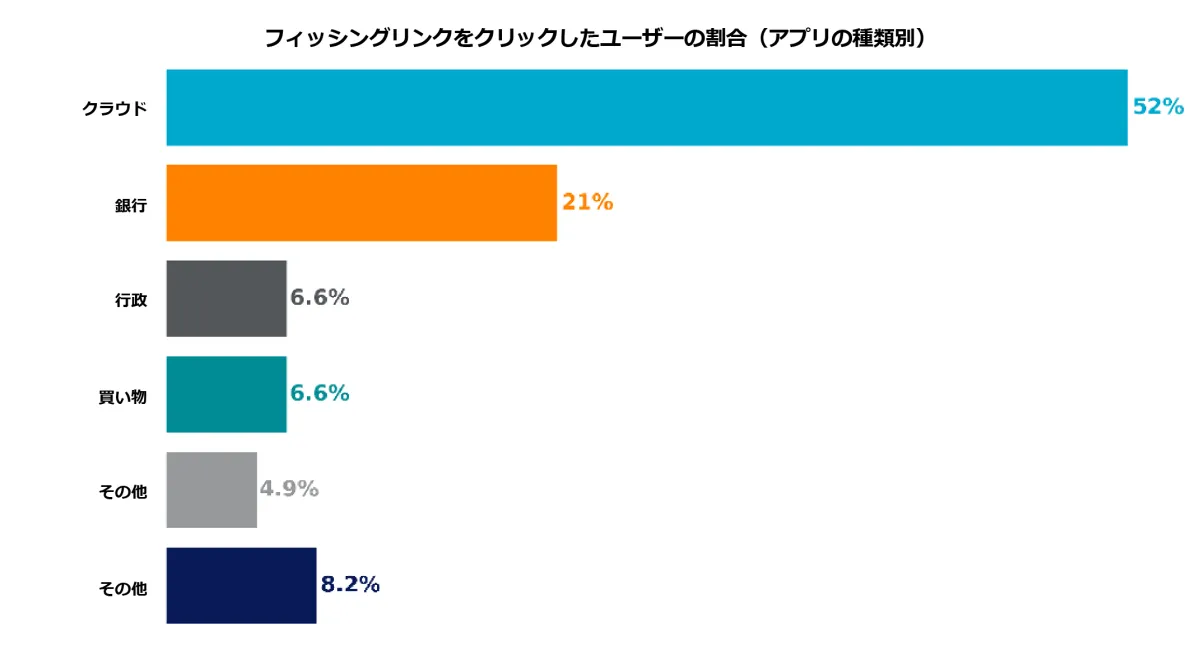

フィッシングキャンペーンの52%は、クラウドアプリケーションの認証情報を狙ったものであり、銀行情報を狙う攻撃(21%)を大きく上回っています。このようなトレンドは、攻撃者が信頼を基にした技術を活用し、企業内の人的要素を狙った攻撃を強化していることを示しています。

攻撃者の手法はさらに巧妙で、フィッシングサイトが検索エンジン結果の上位にランク付けされるよう、特定のSEO技術を用いています。2024年の調査によれば、フィッシングサイトにアクセスした日本企業の従業員の主要経路として、検索エンジン(27%)、テクノロジー関連サイト(23%)、ニュース・メディアプラットフォーム(8.3%)が挙げられています。

Netskope Threat Labsのディレクター、Ray Canzanese氏は「攻撃者は、単にシステムの脆弱性を探索するのではなく、人間の心理を悪用するソーシャルエンジニアリング攻撃に焦点を当てている」と述べています。このように、サイバー攻撃のリスクはますます高まっており、日本の組織はそれに対抗するための適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。

生成AI導入の慎重さ

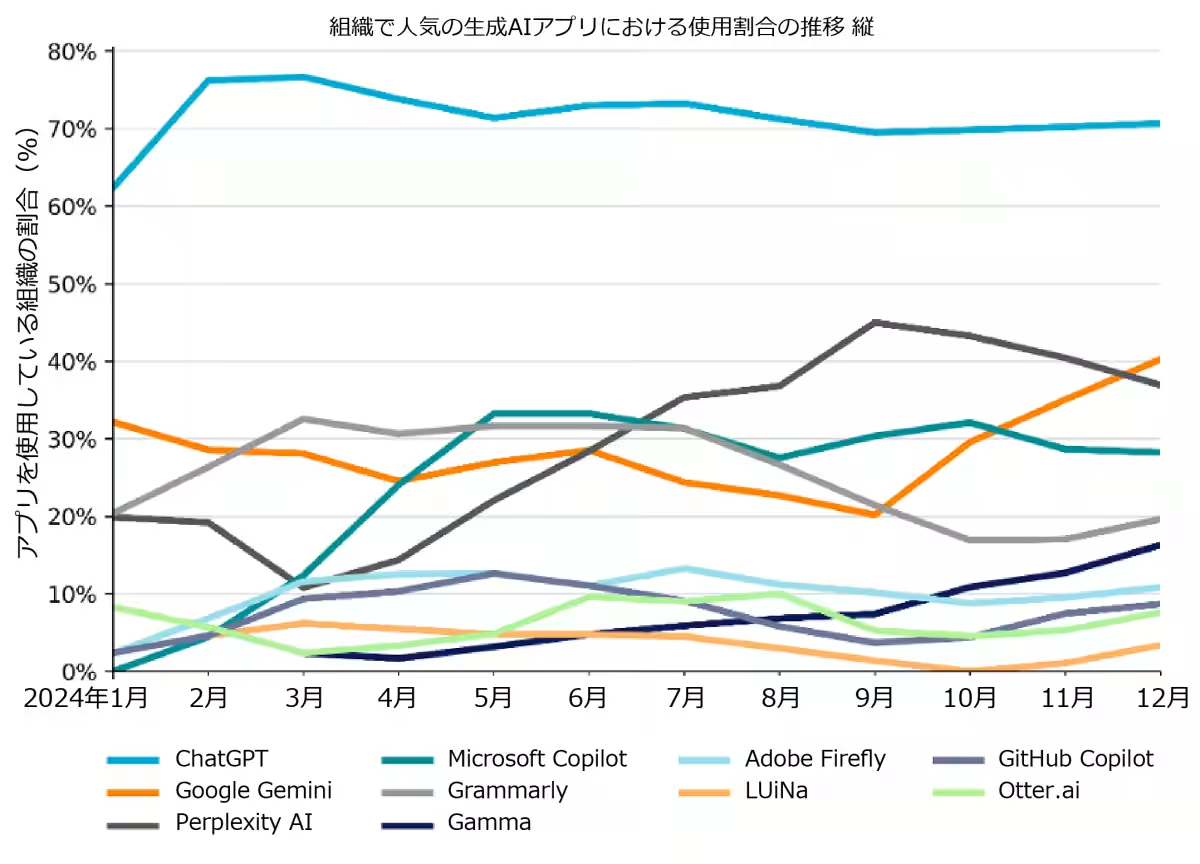

職場における生成AIの利用も広がっています。日本企業の約89%が何らかの形で生成AIアプリケーションを使用していますが、その導入は国際的な水準と比べると慎重です。セキュリティポリシーが厳格に設定されているため、生成AIを利用している従業員の割合は1.4%と、世界平均の7.8%には大きく及んでいません。また、企業が導入している生成AIアプリの数も平均2.8個と、世界平均の9.6個を下回っています。

日本企業がこのように慎重な姿勢をとっている背景には、生成AIに関するセキュリティ対策を97%の企業が実施していることが挙げられます。具体的には、リアルタイムコーチングアプリやデータ損失防止(DLP)対策が利用されています。

Canzanese氏は「日本の企業は、生成AIのリスクを低減するために高い有効性をもって取り組んでいるが、過度な制限をかけるべきではない」と警鐘を鳴らしています。たしかに、生成AIは生産性向上や人手不足の解消に寄与する可能性が高いと評価されています。したがって、適切な安全対策を前提に、技術を活用できる環境を整える必要があります。

未来への展望

日本における生成AIの成長は限られていますが、特にPerplexity AIなど、新しい技術に対する需要は高まっています。セキュリティが確保されたプラットフォームが求められる中、日本企業は既存のシステムに新たな技術を組み込むことで、生産性を向上させつつ安全性を維持する道を模索することが重要です。

このレポートは、セキュリティ対策に関する具体的なガイドラインも含まれており、イノベーションを推進しながら組織のセキュリティ体制を強化するための推奨事項が示されています。これらの情報は、Netskopeが提供するプラットフォームを通じて収集され、信頼性のあるデータに基づいています。日本企業におけるサイバーセキュリティ対策の重要性が増す中、今後の展望に注目が集まります。

関連リンク

サードペディア百科事典: サイバーセキュリティ Netskope フィッシング

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。