無自覚な優しさが部下を苦しめる、職場ハラスメントの実態と解決策

ハラスメントは無自覚の影に潜む

近年、職場環境の改善が求められる中、一般社団法人 日本リスクコミュニケーション協会(RCIJ)が行った調査が注目を集めています。調査は、職場における上司の発言がもたらすハラスメントリスクについて、全国の男女289名を対象に実施されました。ここでは、その結果をもとに、職場での無意識バイアスがどのように部下に影響を与えているのか、またそれに対処するための方法を考察していきます。

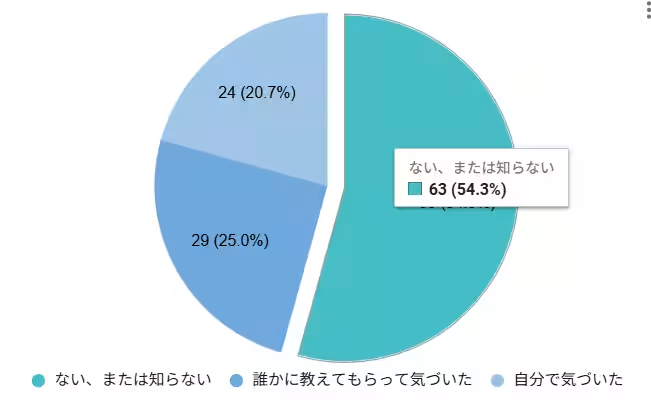

認識の乖離

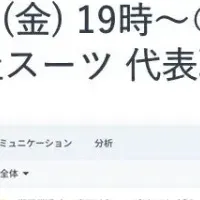

調査によると、管理職の54.3%は「悪意のない言葉で部下を傷つけた」と感じたことがないと回答しました。それに対し、非管理職の部下では60.7%が、上司の意図しない言葉により傷ついた経験があるとのこと。この結果は、上司と部下のあいだで存在する大きな認識のギャップを示しています。管理職が自覚していない“無意識”には、警戒すべき火種が潜んでいるのです。

危険フレーズの意外な影響

次に、調査で明らかになった“使われがち×嫌がられがち”の危険フレーズを見てみましょう。例えば、「うちの会社はこういうものだから」という発言を、管理職の60.4%が使用しています。しかし、非管理職にとっては58.4%が不快に感じています。このように、無意識に使っているフレーズが実際には部下の感情を傷つけ、逆効果を生んでいるのです。

さらに、部下を励ますつもりで使うフレーズも同様です。「なんとかなるよ、とにかくやってみて!」との言葉に対しては、20代の46.1%が「いやな気持ちになる」と回答しており、善意の定番フレーズがむしろ部下の心理的安全を脅かす結果に繋がっています。

励ましが逆効果

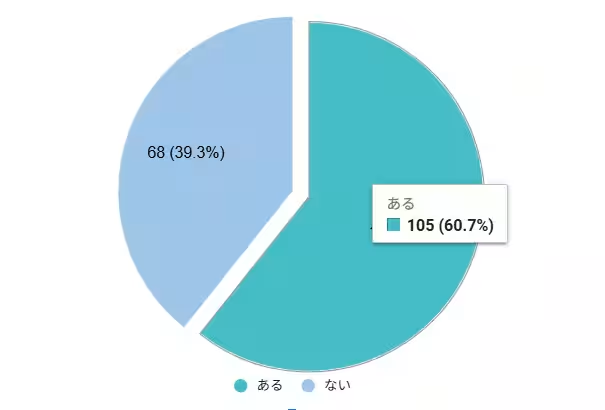

部下を鼓舞する意図で声をかけることが、必ずしも正しいわけではないこともこの調査から明らかになりました。「みんなも頑張ってるから君も頑張って!」というフレーズは、管理職68%が使用していますが、なんと35.3%がいやな気持ちになると回答。やる気が出ると答えたのは24.3%であり、このフレーズが実際には逆効果になっていることが示されました。

解決に向けての取り組み

RCIJは無意識バイアスを緩和するためのセミナーを開催し、上司が自身のコミュニケーションスタイルを見直す足掛かりを提供しています。このセミナーでは、無意識の思い込みがいかに部下を追い込むかを解説し、具体的な対策を講じる方法を学ぶことができます。コミュニケーションを根本から見直すことで、職場全体の雰囲気を改善し、より良い職場環境を築くことができるでしょう。

まとめ

職場における無意識バイアスは、意図に反して部下を苦しめる原因となり得ます。管理職の自覚が伴わない言葉遣いは、組織の生産性や定着率に影響を及ぼす可能性があります。私たち一人一人が、日々のコミュニケーションを見つめ直し、より良い職場を作るための努力が求められています。RCIJのセミナーに参加し、意識改革の第一歩を踏み出してみはいかがでしょうか?

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。