八王子市立高嶺小学校がリーフラスと共に非認知能力を育む新しい取り組み

八王子市立高嶺小学校がリーフラスと共に非認知能力を育む新たな挑戦

東京都八王子市に位置する八王子市立高嶺小学校が、リーフラス株式会社の開発した非認知能力測定システム「みらぼ」を活用し、児童の非認知能力を育成する新たな取り組みを始めました。この取り組みは、パナソニック教育財団の「2025年度実践研究助成」に選ばれたことからスタートしました。

教育の未来を拓く非認知能力

非認知能力は、単なる学力テストでは測れない能力であり、「生きる力」や「人間力」とも呼ばれています。この能力は、社会で豊かに生きるために必要なものであり、学力や進学率、さらには年収にも影響を与えることがわかっています。そのため、国際的にも非認知能力を育成することが重要視されています。

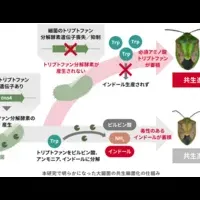

「みらぼ」とは?

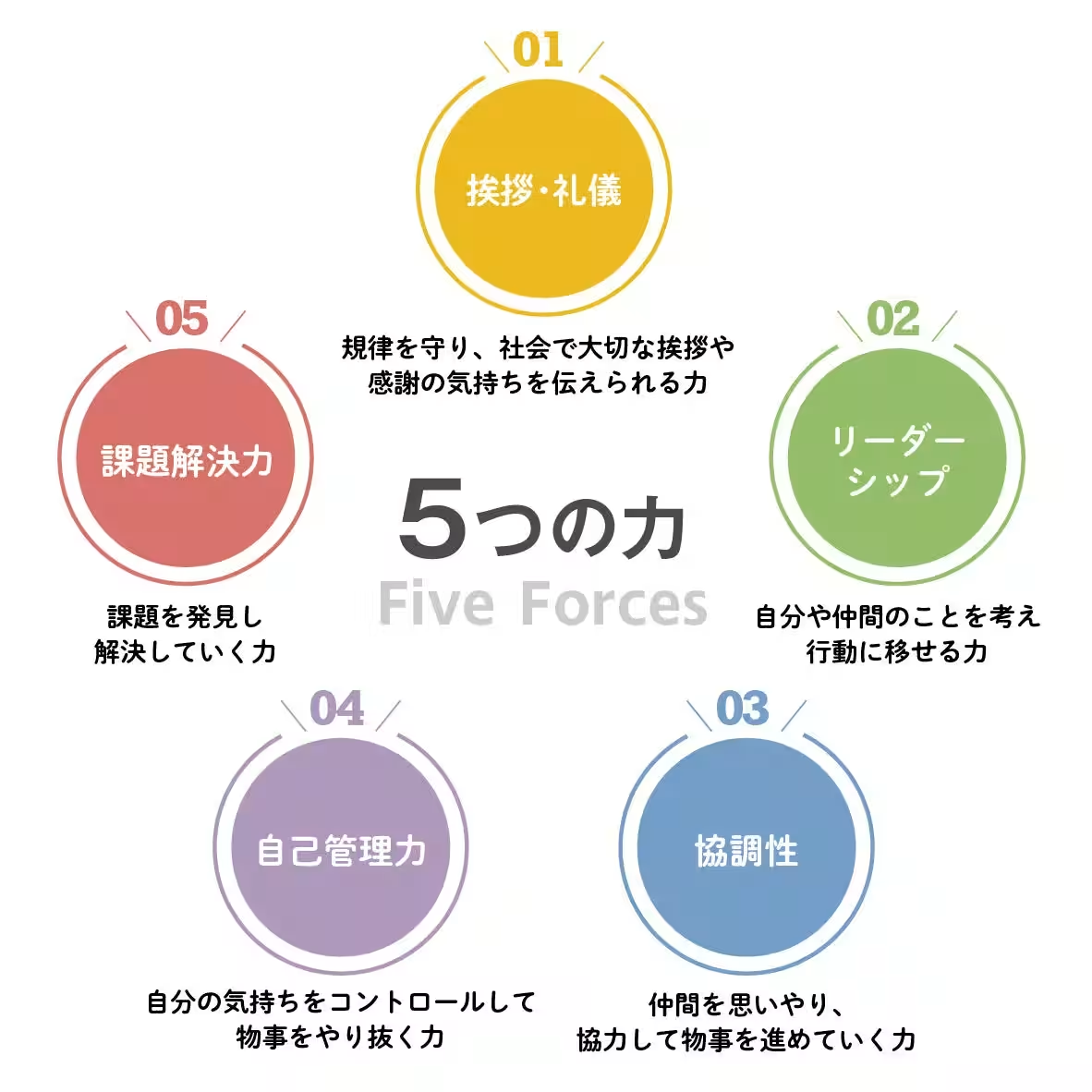

「みらぼ」はリーフラスが開発したシステムで、スポーツ心理学の専門家と共同で開発されました。このツールは、200種類以上の非認知能力の中から「挨拶・礼儀」「リーダーシップ」「協調性」「自己管理力」「課題解決力」の5つに焦点をあて、それを数値化します。この結果を基に、児童の能力の現在地を把握し、教育方針を設定することが可能になります。

さらに、このシステムは当初スポーツスクールの会員向けに提供されていましたが、その注目度の高まりにより、学校や大学でも導入されるようになりました。昨年度は、兵庫県加西市の小中学校においても「みらぼ」が活用されています。

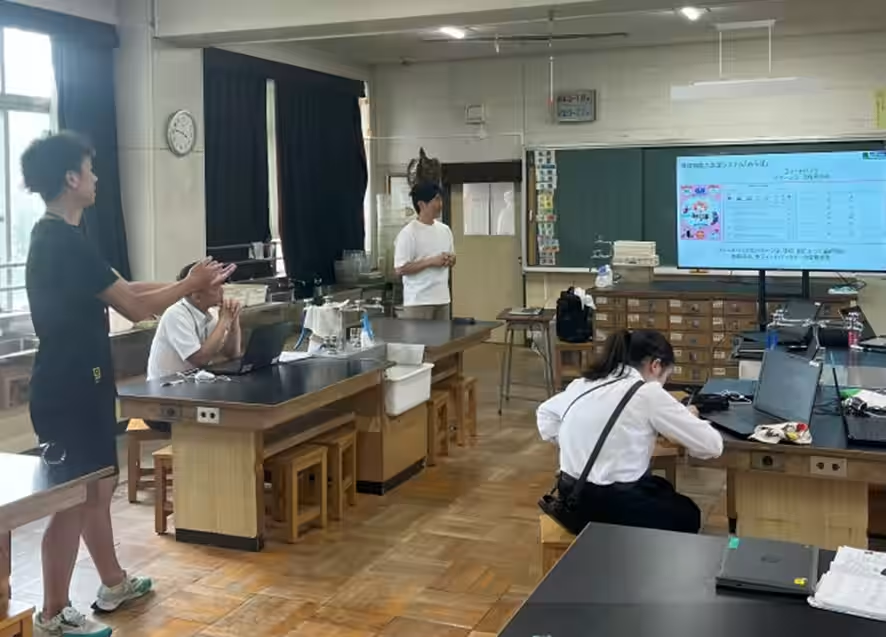

高嶺小学校の具体的な取り組み

高嶺小学校では、中学年および高学年の児童を対象に、ICT機器を通じた非認知能力の育成を行います。授業では社会科や総合的な学習の時間に探究プロセスを用い、児童は自ら課題を設定し、情報を集め、それを分析・まとめることで問題解決能力を向上させます。リーフラスは「みらぼ」を用いて、児童の成長を視覚化し、自己認識を促進します。

教員からのメッセージ

校長の松久保雅和先生は、「学びに向かう力を育成することで、学習全体の能力も向上することが調査で明らかになっています。『みらぼ』を活用することで、非認知能力の可視化が進み、教師と児童双方にとって有意義なデータが得られる」と期待を寄せています。

研究主任の具島洋太先生も、「子供たちが課題を見つけ、自分で解決していく力を育む重要性を感じています。『みらぼ』を通じて非認知能力を可視化し、データに基づいた指導が可能になることで、より効果的な教育が実現できると考えています」と述べています。

未来に向けての展望

この取り組みは、2025年度まで続けられ、非認知能力の育成に向けてさらなるデータ収集と分析が行われる予定です。学校としては、児童が自己調整学習のスキルを身につけ、より自律的な学びを促す環境を整えていく方針です。

リーフラスは今後も高嶺小学校との連携を強化し、子どもたちの教育に寄与するためのサポートを続けていく予定です。非認知能力の重要性を認識し、教育現場に新たな風を吹き込むこの取り組みが、他の学校にも波及していくことが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。