世代を超えた交流の場として注目のブッククラブの実態とその魅力

世代を超えた交流の場として注目のブッククラブの実態

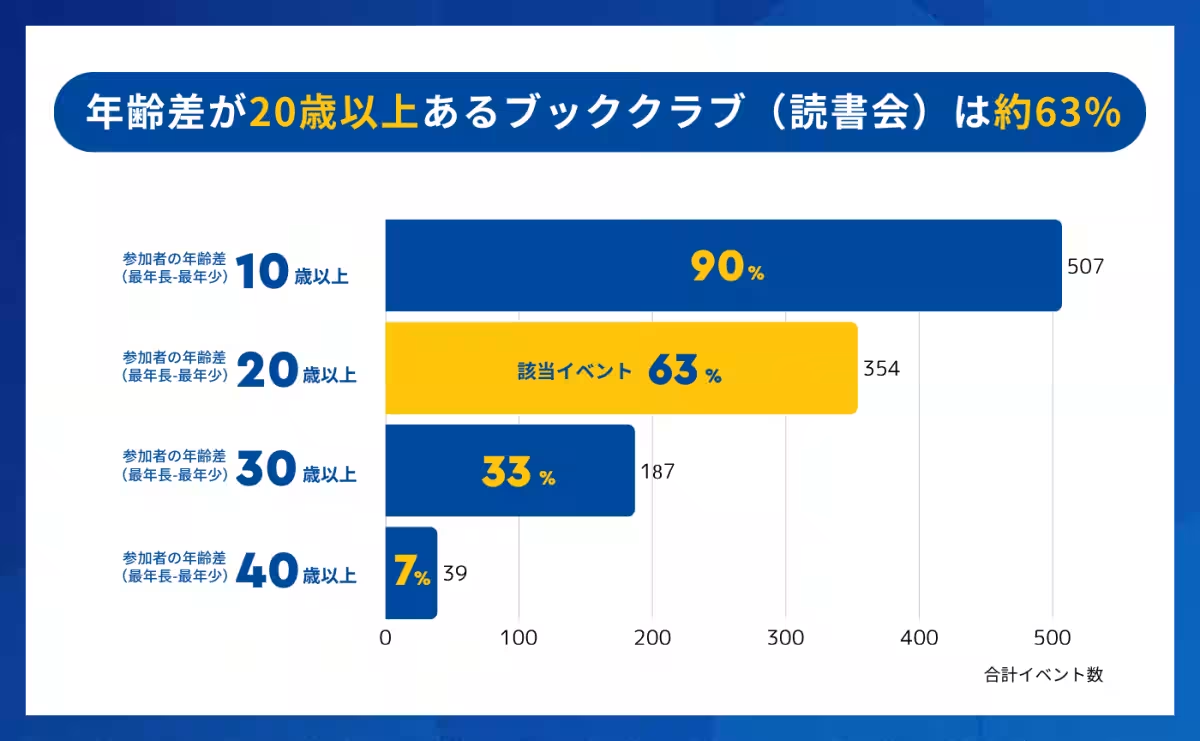

近年、ブッククラブ、つまり読書会の需要が急速に高まっています。特に、オシロ株式会社が提供するコミュニティ専用プラットフォーム「OSIRO」上で行われるオンラインブッククラブでは、若者から高齢者までさまざまな世代が参加し、交流の場が創出されています。調査によれば、参加者の年齢差が20歳以上になるケースが約63%を占めることがわかりました。このトピックが注目される理由、その背景や実際の活動例について詳しく見ていきましょう。

欧米における読書会の人気

欧米ではブッククラブが注目され、オフラインでの集まりはもちろん、オンライン形式でも数多く開催されています。この潮流は日本にも波及し、幅広い世代から支持を受けています。アメリカの公衆衛生に関する研究でも、孤独が健康に及ぼす悪影響が指摘されており、ブッククラブが世代を超えた交流の場としての価値が急速に高まっています。孤独を癒し、他者とのつながりを深める手段として、読書会が効果を発揮しているのです。

ブッククラブの参加者実態

最近行われた調査(2024年6月22日〜2025年6月23日)によると、566件のブッククラブの中で、最大年齢差56歳(22歳と78歳)の事例も確認されました。この結果は、世代を問わず交流が行われていることを示しています。このような幅広い年齢層の参加者が集まることで、単なる知的活動が、相互の理解や共感へと発展することが期待されます。

実際のブッククラブ事例

では、具体的にどのようなブッククラブが行われているのか、いくつかの事例を紹介します。

1. 文学の森

平野啓一郎氏がナビゲーターを務める「文学の森」では、世界の文学作品を読み深めるイベントが定期的に開催されています。2024年9月に行われた読書会では、95名が参加し、平野氏とのミニトークや感想交換が行われました。参加者からは「思い切って参加して良かった」との声もあり、世代を超えた交流の場が生まれました。

2. flier book labo

株式会社フライヤーが運営する「flier book labo」では、要約サービスを使用したブッククラブが行われ、30代から60代の22名が参加したことが記録されています。このコミュニティは、イベント後に参加者が開催ログを投稿する文化があり、他のメンバーがイベントを振り返るきっかけを提供しています。

3. Wasei Salon

株式会社Waseiの「Wasei Salon」では、少人数制の対話型コミュニティとしての読書会が開催され、20代から50代のメンバーが集まりました。「おとなの進路教室」と題したこのイベントは、参加者が自身の経験を元に対話を深めることができる場として人気を集めています。参加者同士の共感が得られやすく、リラックスした雰囲気の中で意見交換が行われました。

所感と今後の展望

ブッククラブは、もはや単なる読書の場ではなく、異なる世代の人々が集まり、理解を深める貴重な体験を提供しています。これは、出版・メディア業界においても重要な意味を持ちます。読者との継続的な関係構築や作品理解の深化が実現されるため、企業にとっても多様な価値観の交流を促進する文化的アプローチとして期待されています。今後もこの動きは続き、ブッククラブはますます重要な役割を果たしていくでしょう。

最後に、オシロ株式会社は、自社プラットフォーム「OSIRO」を活用し、ブッククラブの運営支援を行っており、多くのコミュニティがその活動を通じて成長しています。オンラインでの読書会が普及する中、世代を超えたつながりがますます強まっていくことを願っています。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。