東京の子どもたちの健康を守るために!生活習慣調査の結果とその影響について

東京における子どもたちの生活習慣と健康の現状

スリーエー・ライフ株式会社が実施した調査によると、東京の小中学校に通う子どもたちの生活習慣や食生活に関して危険な傾向が見えています。この調査は、教育現場に立つ教職員や養護教諭、また医療従事者を対象に行われました。

近年、学習塾や習い事が普及し、夜型生活が常態化しています。また、スマートフォンやタブレットの過度な使用が子どもたちの健康に影響を及ぼしていると懸念されています。さらには、家庭における食事の質の多様化により、栄養管理が一層難しくなっています。

調査概要

- - 調査期間: 2025年9月29日~9月30日

- - 調査方法: PRIZMAによるインターネット調査

- - 調査人数: 1,009人(教育現場506人、医療現場503人)

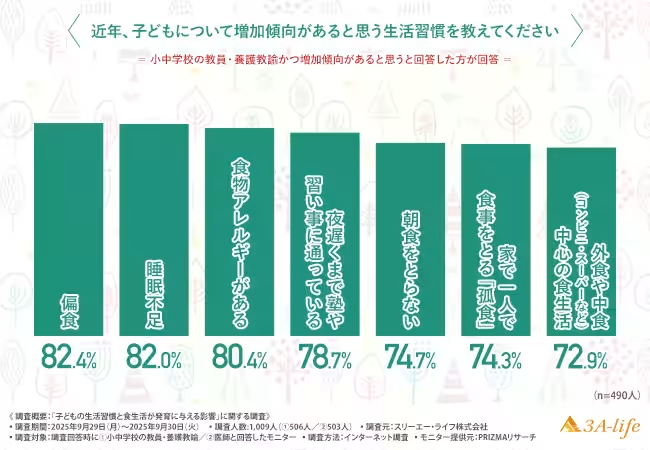

教育現場の認識

調査結果において、多くの教員が子どもの生活習慣が悪化していると感じており、特に以下の点が挙げられました:

- - 偏食(82.4%)

- - 食物アレルギー(80.4%)

- - 朝食をとらない(74.7%)

- - 外食や中食の増加(72.9%)

- - 孤食(74.3%)

このデータから、食事に関する意識の低下が明らかになります。さらに、夜遅くまでの塾通いと睡眠不足が子どもたちの健康を脅かす要因となっています。

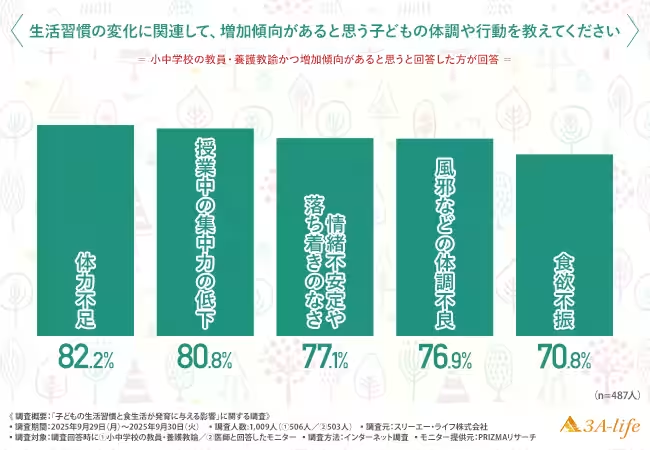

子どもたちの体調への影響

教員によると、生活習慣の乱れがもたらす影響についても同様に深刻な認識があります。具体的には、

- - 授業中の集中力低下(80.8%)

- - 体力不足(82.2%)

- - 風邪などの体調不良(76.9%)

特に「体力不足」や「集中力低下」は教育活動に直結し、子どもたちの学習効率を著しく損なう可能性があります。

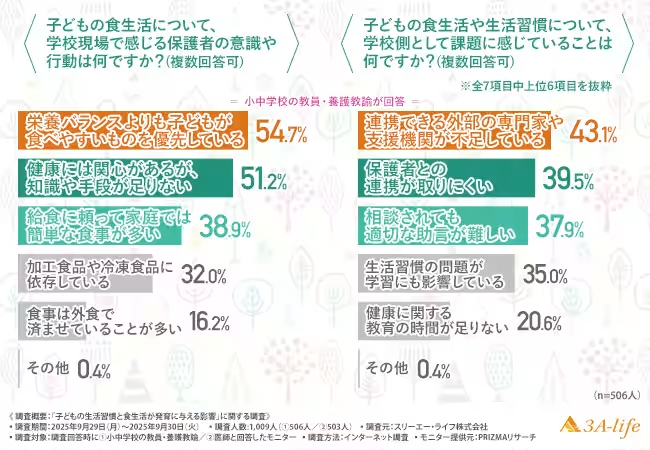

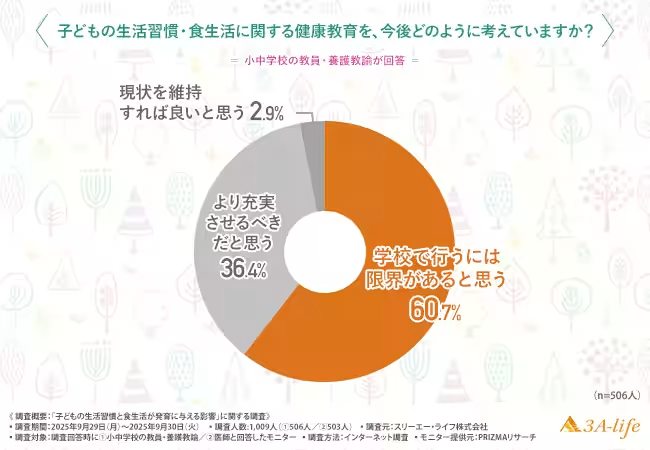

保護者の意識

保護者の意識についても調査され、その結果は驚くべきものでした。多くの保護者が子どもに食べやすいものを優先しているため、栄養バランスが軽視されがちです。また、健康に関心はあるが、実際の知識や手段が不足しているという意見も目立ちました。

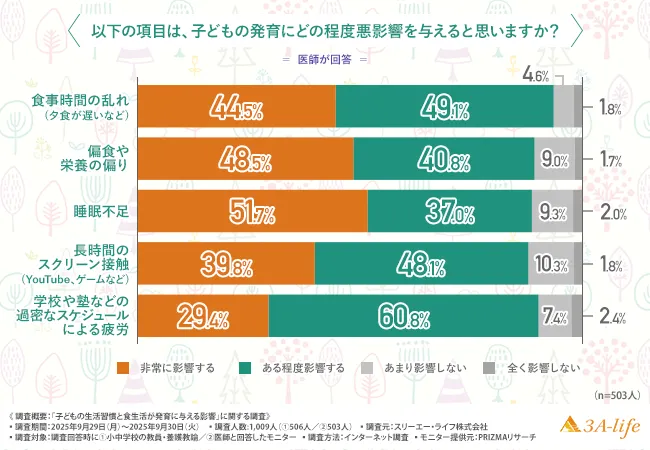

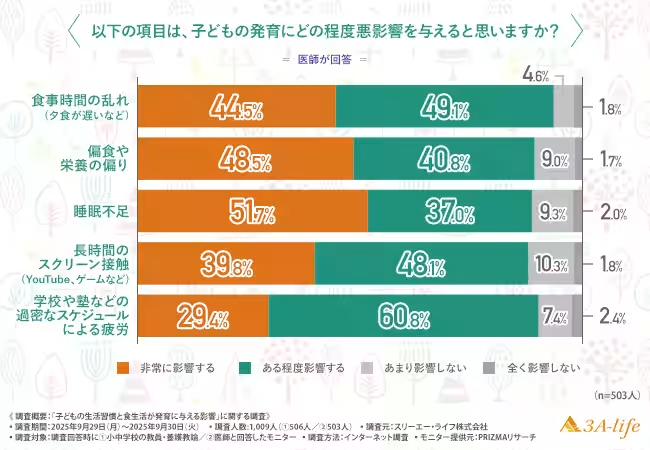

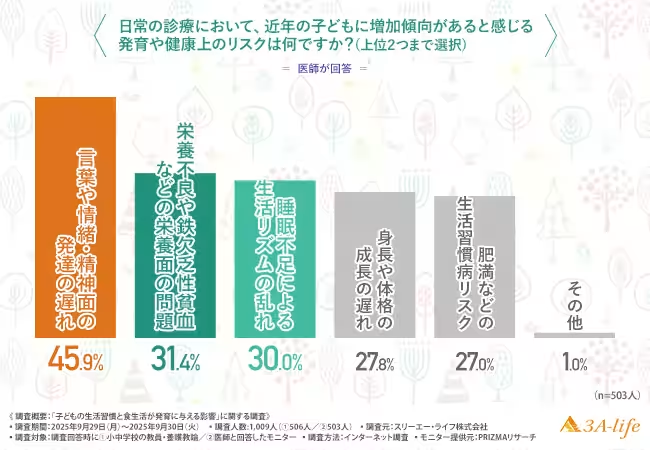

医療現場の視点

医師による調査では、子どもの発育に深刻な悪影響を与える要因として「食事時間の乱れ」を最も重要視していました。また、偏食や栄養不足、そして睡眠不足も同様のリスクとして認識されています。

医療現場では、言葉や情緒の発達の遅れといった新たなリスクも認識されており、年々その傾向が顕著になっているとのことです。

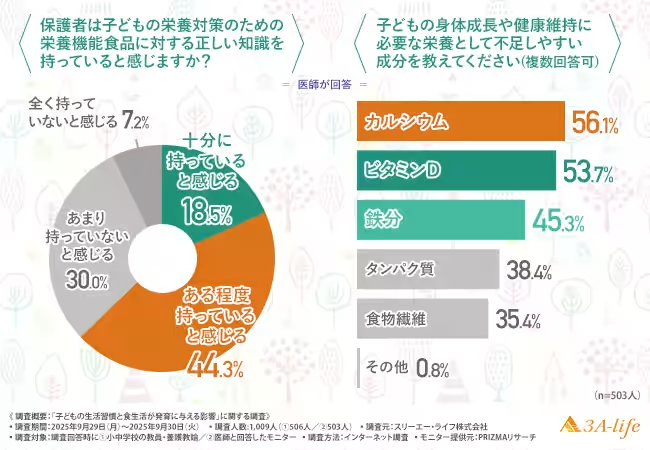

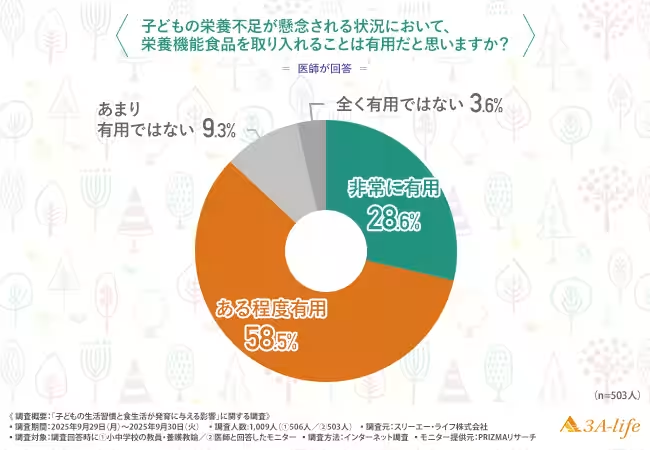

栄養機能食品の重要性

調査結果からは、栄養機能食品が必要とされる現状が示されています。多くの医師がこのような食品を活用することを「有用」と評価しており、栄養不足が懸念される中、特にカルシウム、ビタミンD、鉄分の補給が重要であることが問題視されています。

まとめ

生活リズムの乱れや栄養に対する意識の低下が、子どもたちの発育に深刻な影響を及ぼすことが明らかになりました。子どもたちの健康を守るために、保護者、教育現場、そして医療現場が共に連携し、子どもたちのための環境を整えていく必要があります。栄養機能食品の利用も一つの重要な手段として浸透させていきたいものです。たとえば、スリーエー・ライフが提供する成長応援食品『せのびーる』は、必要な栄養素を含みながら、子どもの健康をサポートしています。家庭での栄養管理が難しい昨今、積極的に活用していくことが求められます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。