災害用トイレ備蓄率が急上昇!東京の防災意識の変化とは

災害用トイレ備蓄率が急上昇!東京の防災意識の変化とは

一般社団法人日本トイレ協会が実施した「災害用携帯・簡易トイレ備蓄実態アンケート調査(2025年)」によると、近年の防災・備蓄意識の変化が見られます。調査は2017年から3年ごとに行われ、本年度も特に重要なタイミングで集中して実施されました。木柄の背景には、2024年に発生した能登半島地震や南海トラフ地震の臨時図表による影響があると言われています。

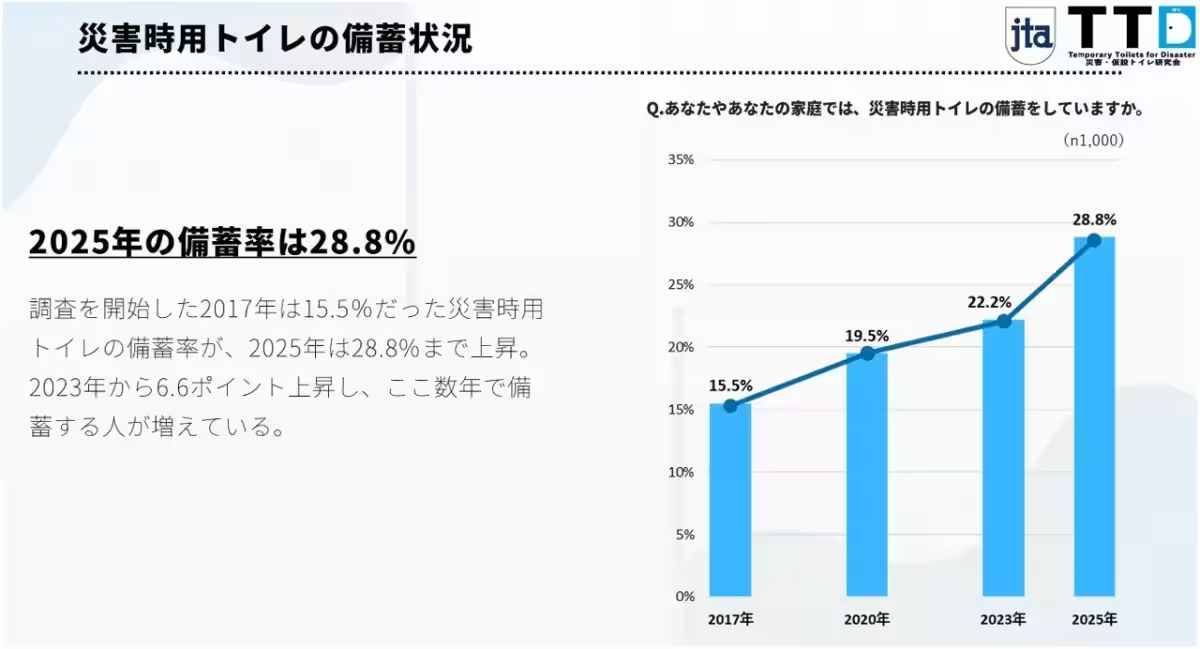

備蓄率が急増、日本の防災意識が反映

今回の調査では、災害時用トイレの備蓄率が28.8%という結果に達し、2023年に比べて6.6ポイントの急成長を見せました。これは比較的平穏だった過去数年間から一転、最近の災害を受けて人々の意識が高まったことの表れでしょう。しかし、依然として3割に満たない状況には変わりありません。

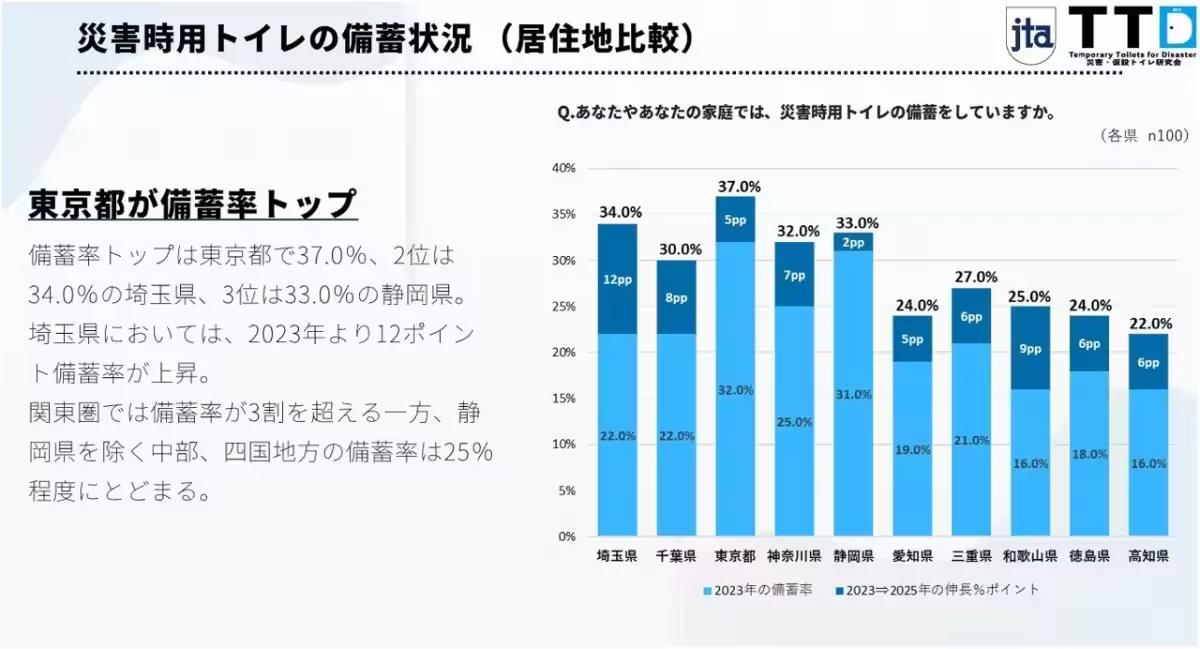

地域別の備蓄率にみる傾向

調査対象の中で最も高い備蓄率を記録したのは東京都で37.0%、次いで埼玉県と静岡県が34.0%と33.0%と続きます。特に埼玉県では2023年から12ポイントも上昇しました。首都圏では備蓄率が3割を超える一方で、中部や四国地方では25%程度にとどまるという地域差が強調されています。

備蓄の背景には何があるのか

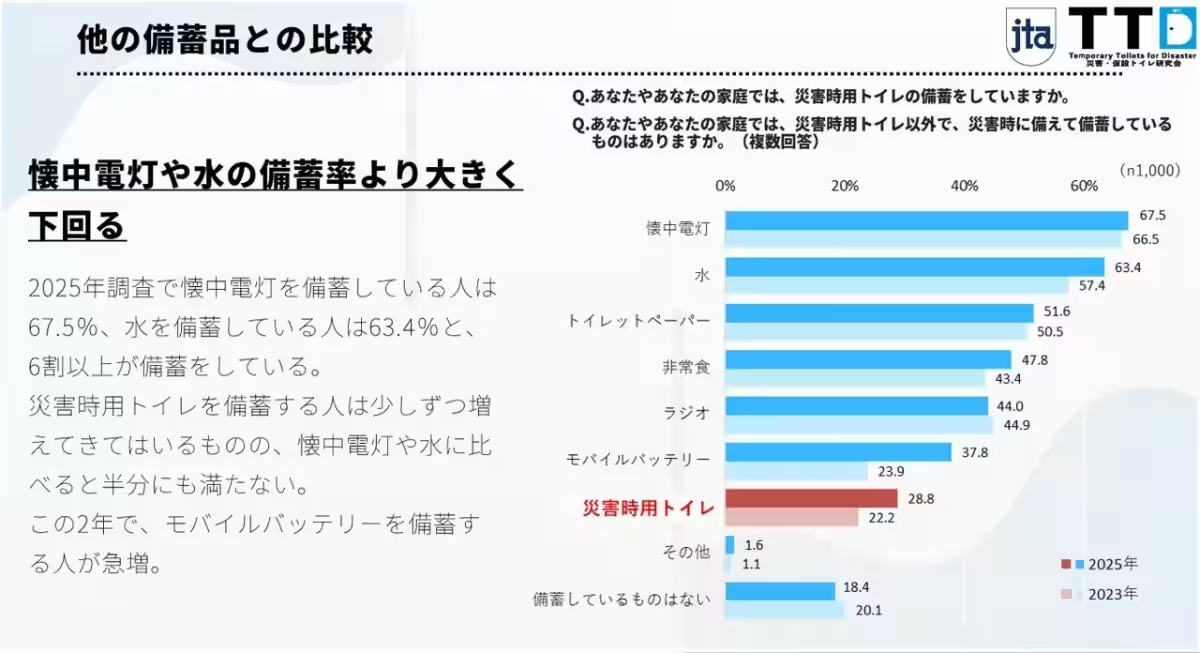

災害時用トイレは、懐中電灯や水の備蓄に比べて依然として少ない状況です。懐中電灯を備蓄している人は67.5%、水は63.4%であるのに対し、トイレはその半分にも及びません。この差は、災害時にトイレの重要性が認識されながらも、行動に移していない層が依然として存在することを示しています。ただし、最近ではモバイルバッテリーの備蓄が急増しており、災害時に必要な準備が少しずつ取り入れられてきています。

震災からの教訓が生かされる

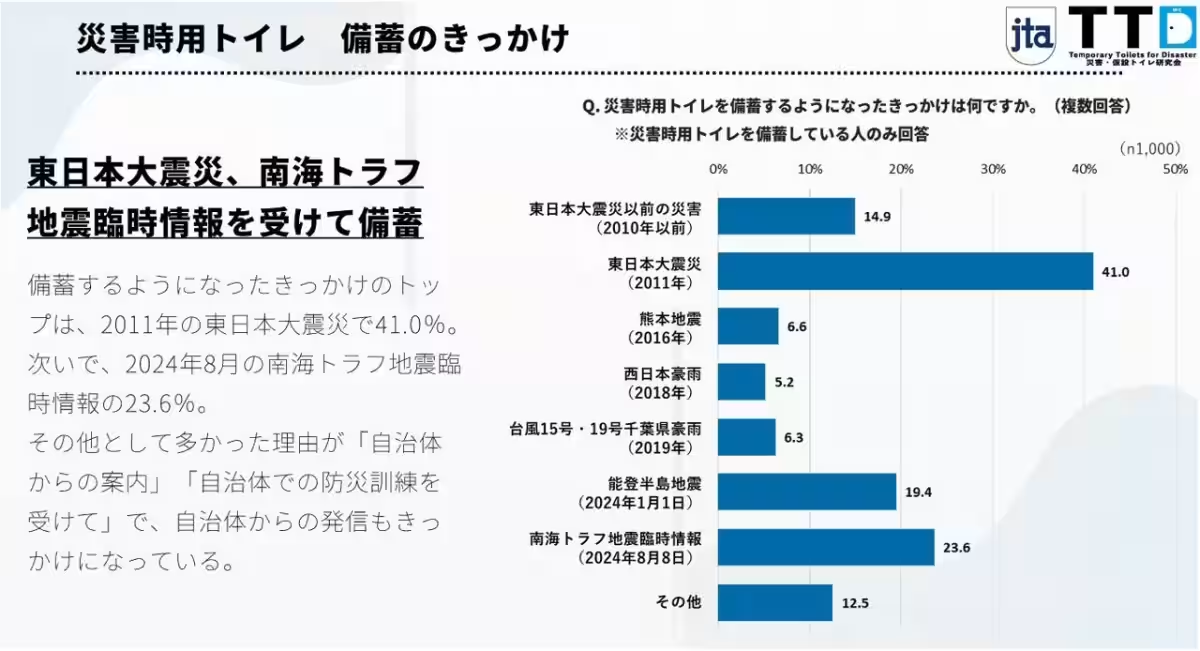

最も多くの人が備蓄を始めたきっかけとして挙げられるのは、2011年の東日本大震災です。近年では2024年の南海トラフ地震臨時情報も人々の備蓄意識に影響を与えています。また、自治体の防災訓練や案内も重要なきっかけとなっているようです。これらの経験から、多くの人が備蓄の必要性を感じ、行動を起こし始めています。

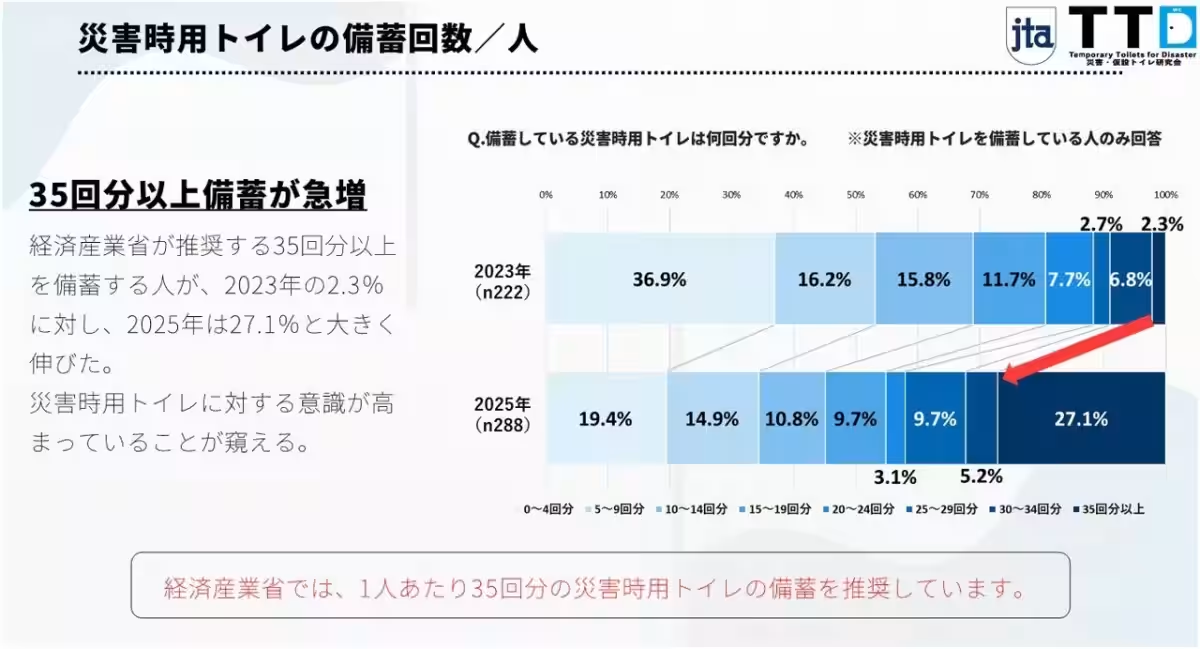

35回分以上の備蓄、意識の高まり

特に注目すべきは、経済産業省が推奨する「1人あたり35回分以上」の備蓄を行う人が2023年の2.3%から2025年には27.1%に増加した点です。これは、災害時用トイレに対する意識が確実に向上していることを示しています。

今後、日本トイレ協会は引き続き、災害時用トイレの重要性を広め、防災備蓄に必要な情報を提供していく方針です。この調査結果から、日本人の防災意識が高まることを期待しましょう。次回の調査では、さらなる備蓄率の上昇と、地域差の解消が見られることを心待ちにしています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。