Z世代のコミュニティの変容:オンライン交流が新たな居場所に

Z世代のコミュニティ調査から見える新たな社会のかたち

近年、社会構造の変化が続き、特にZ世代におけるコミュニティの捉え方にも変化が見られます。通信制高校を紹介する『Go通信制高校』を運営する株式会社プレマシードが実施した「Z世代のコミュニティ実態調査」では、オンライン上での交流が新たな居場所として注目されていることが明らかになりました。

オンラインとリアルの交差点

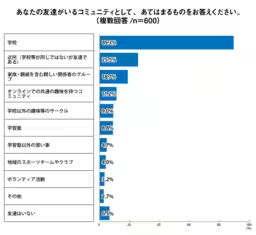

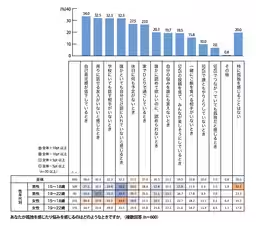

調査の結果、友人がいるコミュニティとして最も高い回答率を記録したのは「学校」で、その割合は89.3%でした。しかし、コロナ禍以降、従来のコミュニティに加えて、オンラインでのつながりも重要視されていることが分かります。特に、オンラインの趣味コミュニティが11.2%という結果は、従来の友人関係を超えた新たな交流の形が確立されつつあることを示しています。

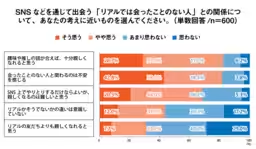

さらに、SNS上で出会った「リアルで会ったことのない人」との関係についての質問では、82.2%が「趣味や推しの話が合えば、十分親しくなれる」と回答しました。このことから、Z世代はオンラインでも深い結びつきを求めている一方で、不安を感じることも多いという二面性があることが浮かび上がります。

友人関係の多様性

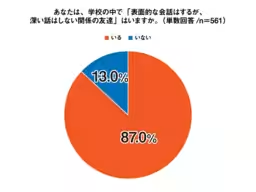

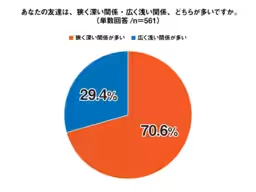

続いて、友人との関係性についての調査では、70.6%が「狭く深い関係が多い」と答えた一方で、87.0%が「表面的な会話はするが、深い話はしない」という友人がいると回答。この結果から、Z世代は深いつながりとともに、あえて浅い関係を維持することも受け入れていることが伺えます。

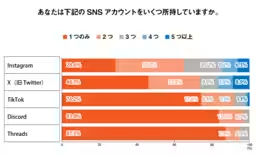

SNSの活用法

また、SNSに関する質問では、InstagramやX(旧Twitter)のアカウントを複数持つ理由として、個々の目的に応じた使い分けが多いことが目立ちました。ある16歳の男子は、友達や家族向けのプライベートアカウントと趣味を楽しむアカウントを分けていると述べています。このように、利用シーンに応じて使い分けることで、Z世代は自分らしいコミュニティを築いているのです。

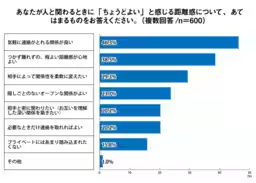

適度な距離感の探求

調査では、友達との「ちょうどよい距離感」についても尋ねています。「気軽に連絡がとれる関係がよい」とする回答が46.3%を占め、相手によって関係性を柔軟に変えたいという意見も29.3%存在しました。このことは、Z世代が密接すぎない人間関係での心地よさを求めていることを示唆しています。

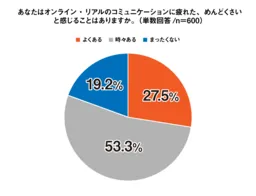

コミュニケーションの疲れ

一方で、コミュニケーションに疲れることも多いようで、80.8%の若者が「オンライン・リアルのコミュニケーションに疲れた」と回答しました。これは、SNSなどの常に接続された環境に対する好意的な面だけでなく、プレッシャーを感じる側面もあることを物語っています。特に、自分のペースでつながりを持ちたいという思いが強いようです。

まとめ

調査結果からは、これまでの全日制高校に対する息苦しさを感じながら、自らの選択肢を広げるために通信制高校が支持を集めている現状が浮かび上がります。Z世代は、自分のライフスタイルや価値観に合わせたコミュニティを求めており、その傾向は今後のα世代にも影響を与えると考えられます。自らの手で未来を切り拓く力を持つZ世代の姿が見えてきます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。