口腔内細菌が慢性GVHDに与える影響と新たな治療法の可能性

口腔内細菌が慢性GVHDに与える影響と新たな治療法の可能性

国立大学法人岡山大学は、同種造血細胞移植後の慢性移植片対宿主病(慢性GVHD)の予防・軽減に向けた研究を発表しました。この研究は、移植後の患者における口腔内の細菌叢が、慢性GVHDの発症に重要な役割を果たすことを示しています。研究の背後には、医学部血液・腫瘍・呼吸器内科の神原由依客員研究員と藤原英晃講師の専門家チームがありました。

研究の重要性

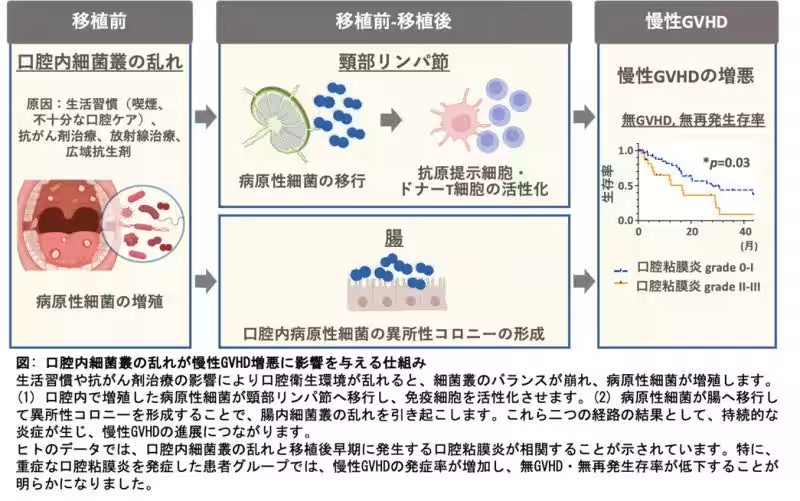

口腔内細菌叢の乱れは、移植患者の慢性GVHD発症と予後に関連していることが、新たな研究で明らかになりました。具体的には、ヒトの臨床データとマウス実験を通じ、特定の病原細菌が慢性GVHDの悪化に寄与するメカニズムが解明されました。細菌叢の乱れがいかにして全身の免疫応答に影響を及ぼすかを示すことで、患者の治療法に新たな選択肢を提供する可能性が開かれています。

研究結果のメカニズム

研究チームは、口腔内の病原細菌がリンパ節や腸管へと広がり、全身の免疫反応に影響を与えることで、慢性GVHDの発症や悪化を引き起こすというメカニズムを突き止めました。口腔内細菌の制御が、慢性GVHDの予防や治療に有効であることを示しています。この細菌叢の管理によって、患者の苦痛を軽減する新たな治療アプローチが期待されます。

患者への影響と治療法

本研究の成果により、抗生剤軟膏や簡単な口腔ケアによって慢性GVHDを軽減する可能性があるとしています。これにより、従来の免疫抑制剤への依存を減らし、より安全な治療が可能になると期待されています。また、神原研究員の言葉を借りれば、移植患者への還元を目指して研究を進めてきたとのことで、歯科医師との協力がこの研究の重要な要素でもあることが強調されています。

研究結果の発表

本研究成果は、2024年12月18日に米国の血液学専門誌「Blood」に掲載される予定です。岡山大学は、この発表を記念して、新たな治療法が患者の長期生存に貢献できることを願っています。

まとめ

岡山大学の新しい研究は、慢性GVHDの予防・治療に向けた画期的なアプローチを示しています。口腔内細菌の管理が、移植後の患者の健康を守る鍵となる可能性があるため、今後の研究や臨床応用に大いに期待が寄せられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。