生成AIのプライベート利用に関する調査 ハルシネーションの認識は?

生成AIのプライベート利用に関する調査

株式会社ITSUKIが実施した「生成AIのプライベート利用におけるハルシネーション」に関する調査結果が明らかになりました。この調査は、プライベートで生成AIを活用している20代から50代の男女324名を対象に行われ、生成AIの利用状況や「ハルシネーション」に対する理解度が異なる様々な側面を浮き彫りにしています。

1. 調査の背景

近年、生成AIは急速に進化し、私たちの生活に大きな影響を与えるツールとして定着しつつあります。特にプライベートの領域での利用が広がっており、タスクを効率化する便利な道具として重宝されていますが、一方で「ハルシネーション」と呼ばれる現象も注目されるようになっています。これは、生成AIが実際の事実に基づかない情報を生成することを指します。 ITSUKIが行った調査の目的は、この現象に対する利用者の認識を明らかにし、AIを安心して利用するための情報提供を促すことにありました。

2. 調査結果の概要

調査結果から明らかになった主なポイントは以下の通りです。

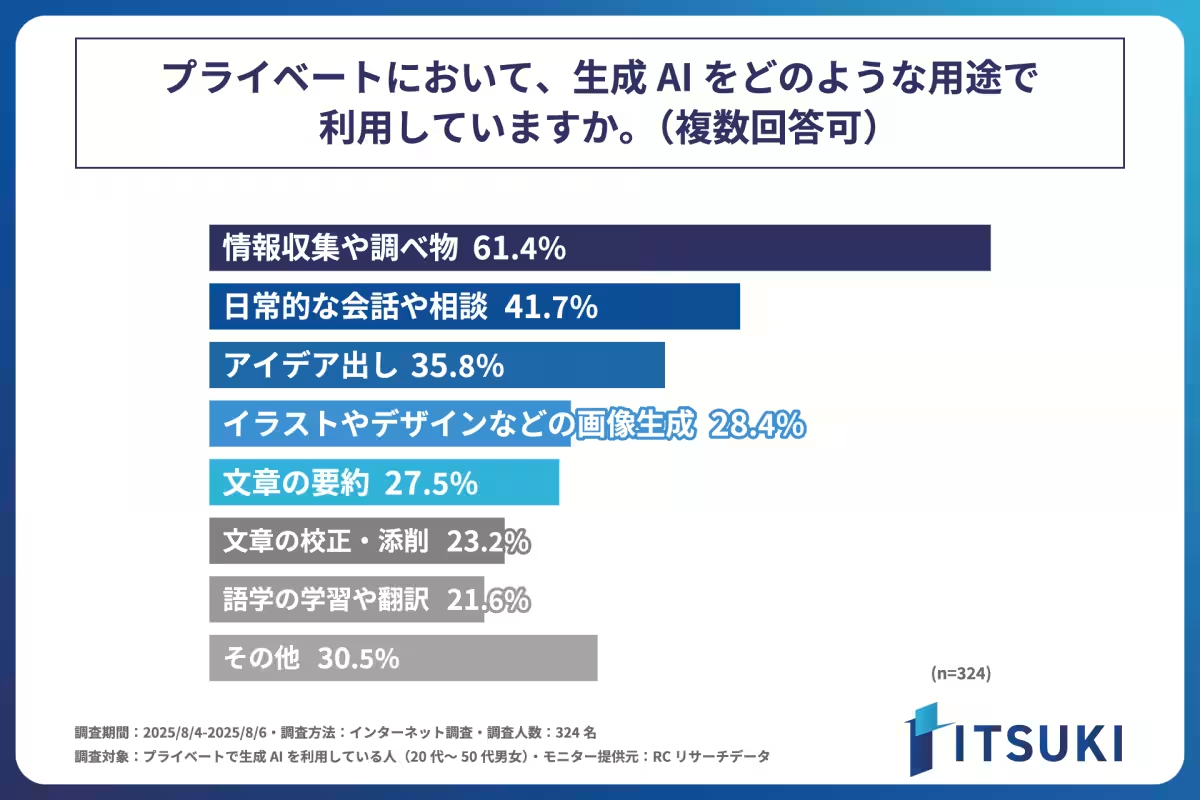

- - 利用用途: プライベートで生成AIを使用している人たちが最も多く利用している目的は「情報収集や調べ物」で61.4%、次いで「日常的な会話や相談」が41.7%、そして「アイデア出し」が35.8%という結果でした。これにより、生成AIは日常生活における情報収集やコミュニケーションのサポートとして重要な役割を果たしていることが分かります。

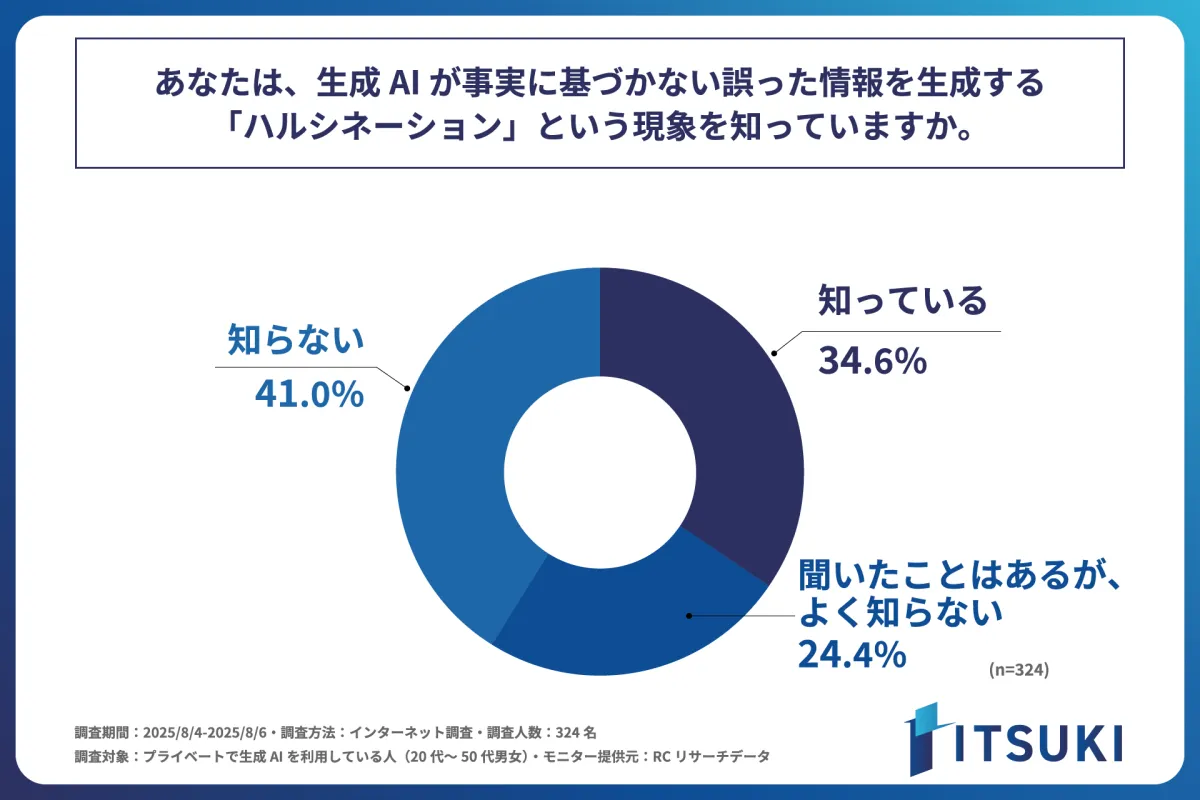

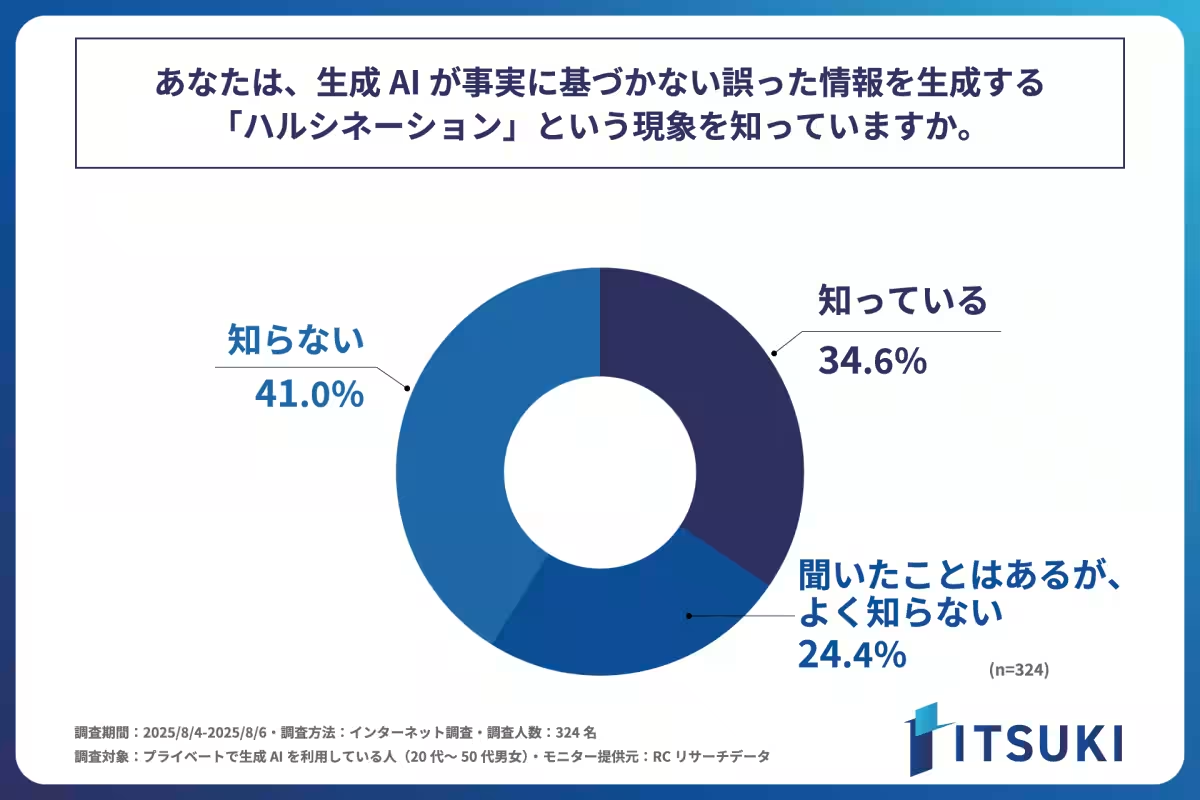

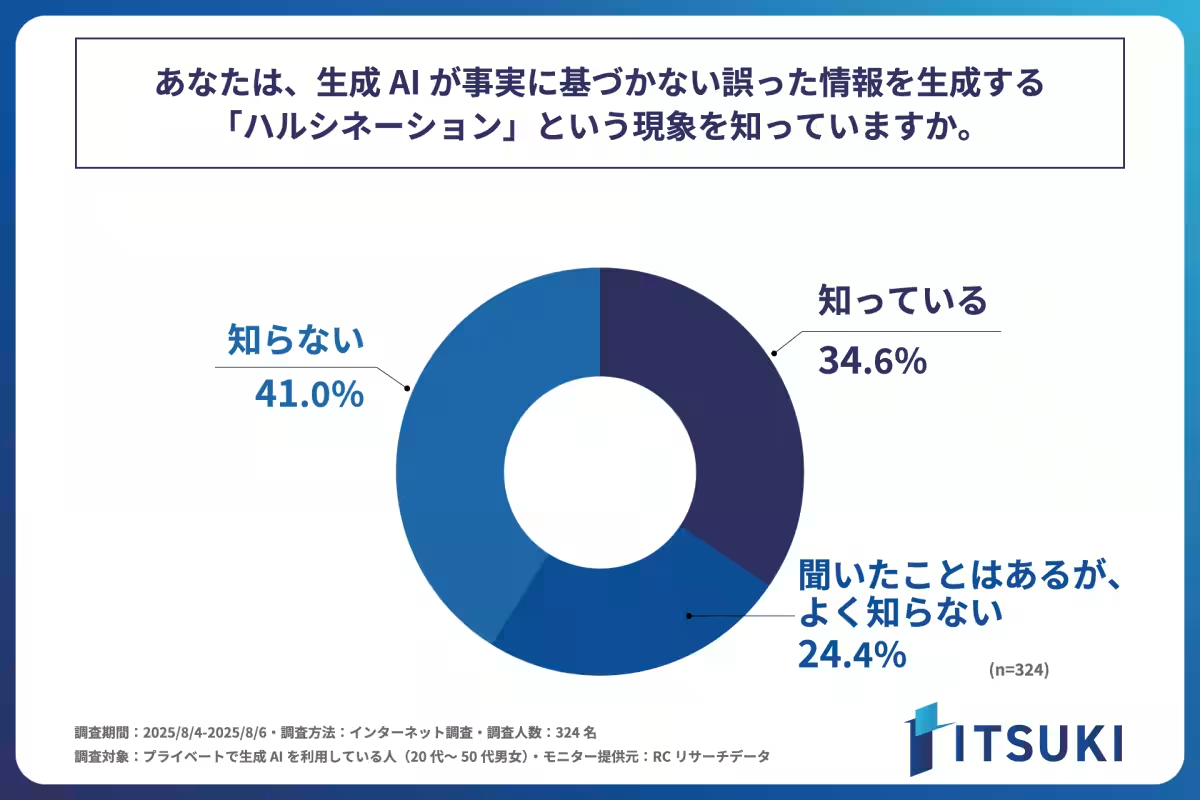

- - ハルシネーションの認知度: 調査参加者の約65%が「ハルシネーション」についてよく知らないと回答しました。具体的には、「知らない」が41%、そして「聞いたことはあるが、よく知らない」が24.4%で、知識の浸透がまだ不十分であることが判明しました。

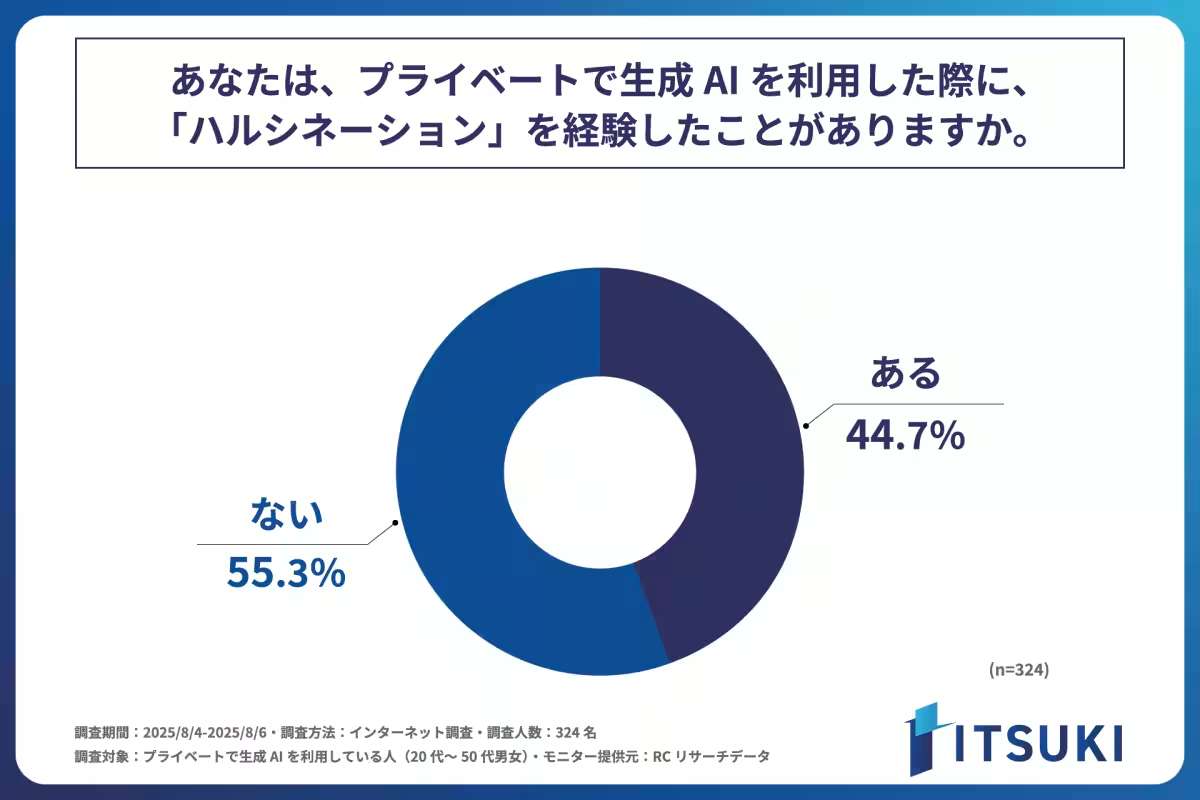

- - 経験率: 驚くべきことに、参加者の約45%が「ハルシネーション」を経験したことがあると回答しました。これは、意識を持たずに誤った情報を受け入れてしまうリスクが存在していることを示唆しています。

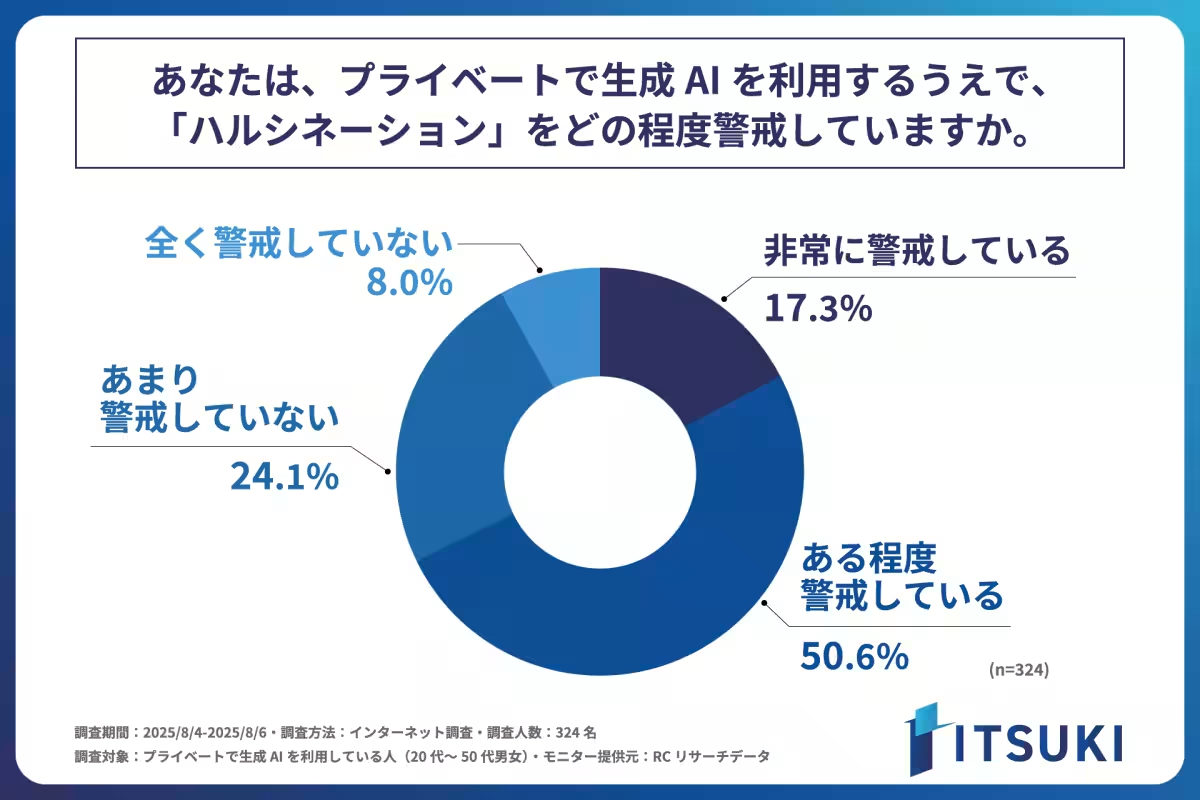

- - 警戒心: プライベートで生成AIを利用する人の7割弱が「ハルシネーション」に対し、少しでも警戒を感じていると答えました。これは、AIの利用に際し、情報の正確性への懸念が広がっている証拠でもあります。

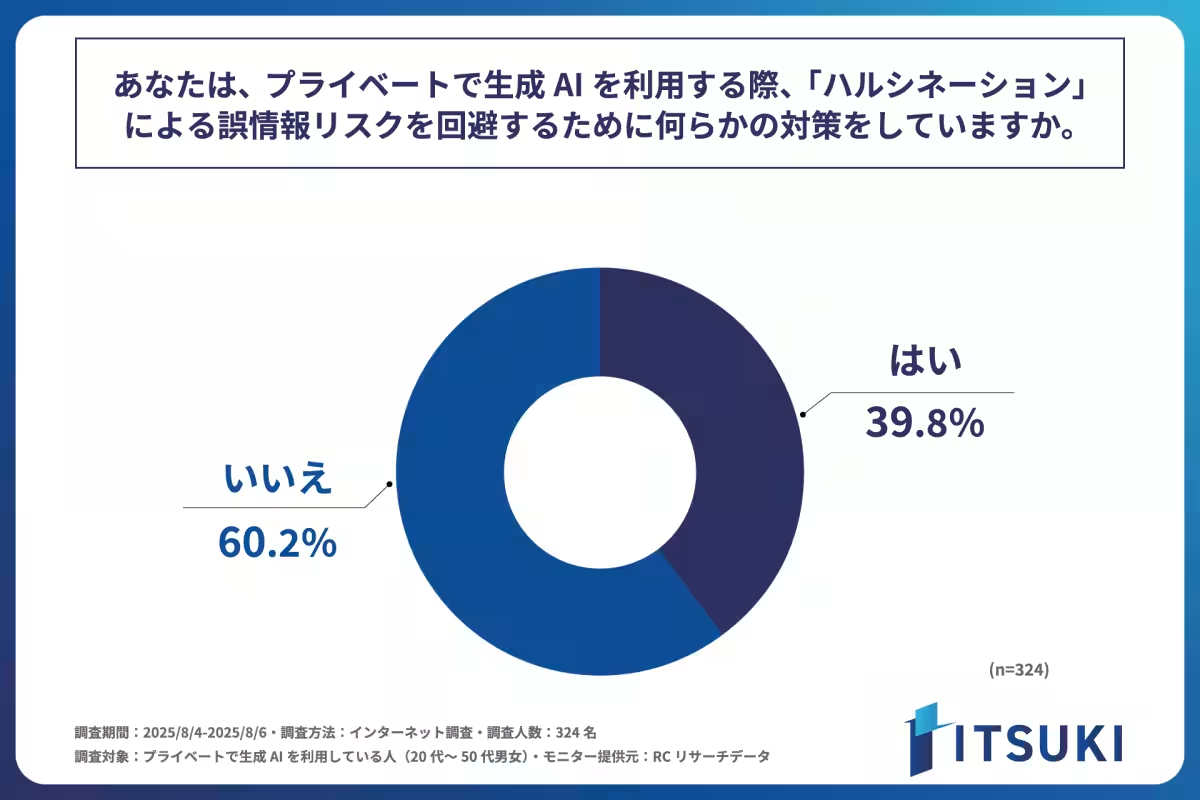

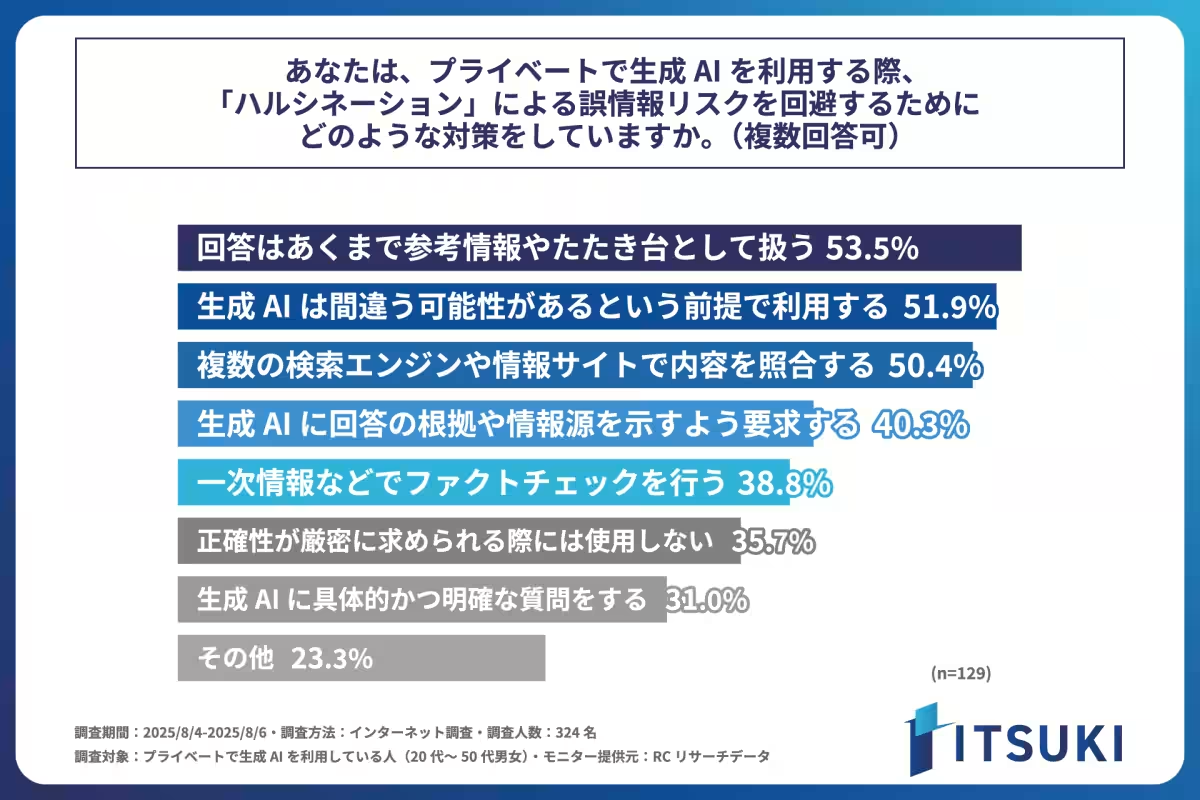

- - リスク回避策: ハルシネーションによる誤情報リスクを回避するための対策をとっている人は40%未満で、自らの認識に対して具体的な行動に移している人は少ないことが明らかとなりました。最も多い対策は「回答はあくまで参考情報やたたき台として扱うこと」が53.5%と示されました。

3. まとめ

今回の調査により、プライベートで生成AIを利用している人々の56%以上が「ハルシネーション」について正確に知識を持っていないことが確認されました。AIの便利さの影に隠れたリスクを理解し、利用が進む中で、デジタルリテラシーの重要性が一層高まっています。今後、株式会社ITSUKIは、ユーザーが安心してデジタルツールを活用できるよう、情報リテラシーの向上に貢献する取り組みを進めていく予定です。

私たちのデジタル社会において、生成AIは今後ますます重要なツールとなっていくことでしょう。しかし、その利用する上での正しい知識とリスク認識を持つことが必要です。この調査結果を参考にして、多くの人々が生成AIをより安全に活用できることを願ってやみません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。