高齢者を狙ったサイバー犯罪の実態とその対策についての調査結果

高齢者とサイバーセキュリティ

近年、オンラインでの詐欺が増加する中、高齢者が特に狙われやすいことが調査で明らかになりました。Avastが発表した「アバスト セーフテックレポート」によると、高齢者のインターネット利用におけるリスクが急増しています。このトピックは私たち日本人にとっても非常に重要な課題です。

調査の背景と結果

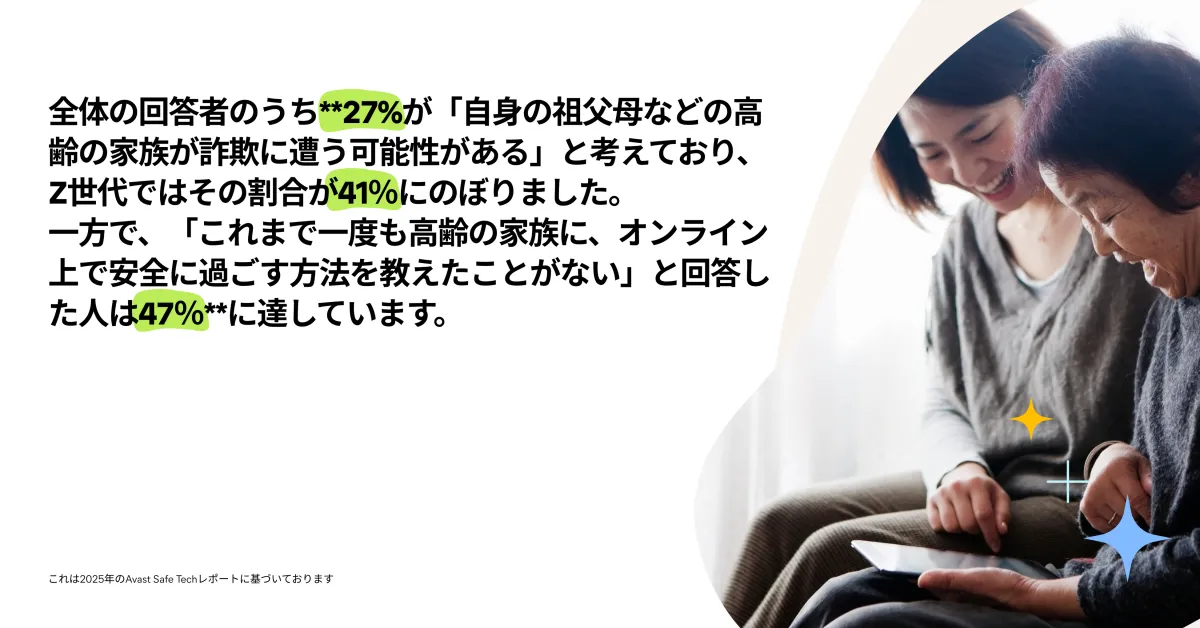

Avastは日本を含む11か国の消費者を対象に、サイバー犯罪に関する調査を実施しました。結果として、日本国内のZ世代の41%が自身の高齢者家族がオンライン詐欺に遭うことを心配しているにもかかわらず、47%はオンラインセキュリティについて話し合ったことがないと回答しています。これは、リスクを理解しながらも、具体的な対策を講じていないという実態を示しています。

調査の結果、回答者の76%が高齢の親や祖父母を持ち、その27%がオンラインで何らかの被害を受けた経験を報告しています。特に多く見られる詐欺の手法は、メールや電話で、それぞれ47%の割合を占めています。この事実は、サイバー犯罪が非常に身近な問題であることを証明しています。

サイバーセキュリティの重要性

Avastのディレクターであるレイラ・ビルゲ氏は、「詐欺を見抜く力を育むことも重要ですが、高齢者が自信を持って質問できるようになることがより大切だ」と述べています。技術の進化が急速であるため、どの世代でも偽物と本物を見極めるのが難しい時代です。したがって、高齢者には、何かおかしいと感じたときに素直に質問するスキルや、立ち止まる勇気を持たせることが不可欠です。

サイバーセーフティを守るための具体的なアプローチ

Avastは、「Safe Tech Talk」と呼ばれる高齢者との対話の時間を持つことを推奨しています。この対話では、ネット詐欺やサイバーリスクについて話し合うことが目的です。具体的には、以下の点を意識してみてください。

1. ネット詐欺やサイバーリスクについて話し合う時間を作る。

- 不審なメッセージや通話があった際、家族や友人に共有して会話のきっかけを作る。

- デバイスや個人情報の管理について話し合う。

- 目につく場所に安全対策を示したプリントを掲示する。

2. パスワードの管理を強化する。

- ユニークで長いパスワードを使用し、可能であればパスワード管理ツールを活用する。

- 個人情報を含まないパスワードを設定する。

3. 怪しい兆候を早期に見抜く。

- 銀行や医療機関を装った予期しない連絡に警戒し、特に緊急性をあおる内容には注意を払う。

4. 高齢者をターゲットにした詐欺手法を知る。

- フィッシング、テクニカルサポート詐欺、ロマンス詐欺などの手法を学ぶ。

5. セキュリティツールを導入する。

- AI搭載の詐欺対策機能があるソフトウェアを導入し、常に最新の状態に保つ。

6. 家族一丸となってサイバーセーフティに取り組む。

- 不審なメッセージが届いた際は、信頼できる人に相談する習慣を持たせる。

まとめ

サイバーセキュリティは、玄関の鍵をかけることや火災報知器のテストと同じくらい重要です。我々全員が、オンラインの安全を守るための意識を高め、特に高齢者が安心してインターネットを利用できる環境を整えることが求められます。自分が疑問を持ったとき、気軽に質問できる力を育てることは、詐欺から身を守るための第一歩です。さらに、2025年に関するAvastの詳細なレポートや「Safe Tech Talk」に関する情報は、こちらから確認できます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。